Search

禅林墨跡

禅林墨跡(ぜんりんぼくせき)とは、禅林高僧の真跡のこと。印可状・字号・法語・偈頌・遺偈・尺牘などがある。単に墨跡ともいい、墨蹟・墨迹とも書く。

墨跡という語は中国では真跡全般を意味するが、日本においては禅僧の真跡という極めて限った範囲にしか使わない習慣がある。その二義を区別するため、近年、後者を多くは禅林墨跡といい、その書風を禅宗様という。

本項で単に墨跡は禅林墨跡を指す。

概要

墨跡は武士が台頭した鎌倉時代に中国から伝来した。当時の日本の書道は、しばらく中国との国交が途絶えていたため和様色一色であったが、この時期に再び日中の交流が禅僧によってはじまり、宋・元代の禅宗の伝来とともに、精神を重視する自由で人間味に富んだ禅僧の書が流入した。これが武士階級の趣向と合致して多大な影響を及ぼし、墨跡という新しい書の分野が生まれ、日本の書道史上、重要な位置を占めるようになった。

さらに室町時代に茶道が流行すると、墨跡は古筆切とともに茶席の第一の掛軸として欠くことのできない地位を獲得し、一国一城をかけても一幅の墨跡に替えるといった狂言的な風潮も生まれた。特に江戸時代の大徳寺の禅僧の間で流行し、多くの墨跡が遺され、今日ではそれが墨跡の主流となっている。

- 墨跡の二義の由来

- 墨跡という語の用例として、古くは中国・六朝時代の『宋書』范曄伝に、「示以墨蹟」と見えるが、この語が広く普及したのは宋代になってからである。その中で当時の禅僧の書が数多く含まれた禅僧の詩文集に、単に真跡を意味する語として墨跡と記されていた。まさにこの頃、鎌倉時代の日本の禅僧が入宋し、禅を学び、持ち帰った禅僧の書を特に意味のないまま墨跡と称していたが、やがて専ら禅僧の書を指すようになったと推察される。

- 日本で墨跡を禅僧の真跡という限定した意味で使用した古い例としては、貞治2年/正平18年(1363年)の年紀を有する『仏日庵公物目録』があり、「墨蹟」という項目を設けて中国の禅僧の書と記している。法然・日蓮ら他宗の僧侶の筆跡に対して墨跡という言葉が用いられた例はほとんどない。

- 墨跡の書風

- 墨跡は本来、印可状・字号・法語など、法のために書くものであって、書として鑑賞するために書いたものではない。したがって、それを書いた人物と内容が重視され、一般に書の巧拙を問題としない。つまり書法にとらわれず、各人が自在に自己の人間性を表現するものであり、自ずとその書風は千差万別であるが、概ね、北宋の蘇軾・黄庭堅風のもの、南宋の張即之風のもの、元の趙孟頫風のものに分けることができる。

- 墨跡の範囲

- 墨跡の範囲は、中国の宋・元代の禅僧の書、日本の鎌倉時代から室町時代前期までの五山全盛時代の禅僧の書、江戸時代の大徳寺や妙心寺の禅僧の書をさす。さらに黄檗の三筆に代表される黄檗宗の書も入れているが、その中心は臨済宗のものである。また例外的に居士である張即之と馮子振の書も墨跡として扱われる場合が多い。

- 墨跡は中国風の筆跡であるので広義には唐様の範囲であるが、一般に墨跡に対して唐様という表現はあまり用いない。唐様という語は実際にはもっと狭義に用いられ、江戸時代に儒学者や漢学者の間に流行をみた筆跡をさす。その書風は墨跡にさらに明の文徴明・董其昌や明末連綿草の書の影響を受けたもので、墨跡と区別される。

墨跡の伝来

日本に禅宗が伝来して以後、宋・元の間、日本では鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、禅僧の往来が頻繁になった。入宋僧は80人以上、宋から来日した僧は20人以上が知られ、元に至ってその交易はいっそう活発になり、入元僧は200人以上、元からの渡来僧は鎌倉幕府がその来日を制限しようとしたほど多くなったという。このように両国の交流は禅僧を介して密接になり、その影響は日本の政治・文学・建築・芸術にまで及び、書道の方面も中国の禅僧の墨跡が伝来して鎌倉時代の禅林の間に流行した。以下、その時代背景と墨跡の伝来について記す。

時代背景

中国(宋・元時代)

「中国の近世は宋朝にはじまる」といわれるように、宋代以後、中国の歴史は新しい段階に入り、貴族に代わって士大夫が活躍した時代、政治的には武人政治が解体して皇帝独裁政治の時代であった。その武人と貴族の勢力を抑えるため、官吏の任用に科挙の制を用いて文治に力を注いだ結果、文学・芸術・宗教がすこぶる興隆発展することとなった。

- 書道

書道においては、北宋のはじめ約半世紀ほどは中国の伝統的書法である晋唐の書の模倣が続き、王羲之の書風が流行した。やがて唐人が書法や型に束縛されて生気を失ったことの反省から、宋人は自由に自己を表現しようと考え、蘇軾・黄庭堅・米芾の三大家によって大きく書風が革新された。その新書風は南宋に及んでも流行し、大多数の書人はそれに属するものであった。しかし南宋中期から次第に晋唐へと復古する傾向が見られ、南宋の書道には、二王を宗とするものと、宋の三大家に学ぶものとの二つの潮流があった。やがて、それが元の趙孟頫の復古調の全盛時代という形で淘汰されていくが、晋唐の書へ復古するに至った理由は、宋人が自由と個性とを尊重して古法を軽んじ、粗放になったという反省からによるといわれている。以上が宋・元時代の書道の大勢である。

- 仏教

一方、宗教においては、宋・元の時期、禅仏教が盛況を呈した。宋朝は科挙によって官僚を登用する必要から儒教を重んじたが、同時に仏教や道教も保護し、この国家による保護政策によって仏教は隆盛に向かった。その中心は禅宗であり、宋代の禅宗は曹洞宗・法眼宗・雲門宗・潙仰宗・臨済宗の五家と、その臨済宗が楊岐派と黄龍派に分かれることから五家七宗と呼ばれる。宋の中期以後、楊岐派と黄龍派が次第に勢力を伸ばし、初めは黄龍派が盛んであったが、後には次第に楊岐派が優勢となった。そして南宋末の楊岐派の発展は目覚しく、殊に圜悟克勤の門下から出た大慧宗杲は多くの弟子を集めて一派をなした(大慧派)。その後、密庵咸傑の活躍により、同じく圜悟の門下の虎丘紹隆の系統(虎丘派)が盛んになり、その密庵門下では松源崇嶽・破庵祖先の2人が特に有名で、それぞれ一派をなした(松源派・破庵派)。南宋時代の禅文化に最も大きな影響を与えた無準師範は、その破庵派から出ている。

元朝は、南宋以来の漢民族の生活と文化をほぼそのまま容認したため、元代も仏教の中心は禅宗で、活躍した禅僧の多くは臨済宗であった。その中で特に重要な人として、破庵派の中峰明本、松源派の古林清茂や了庵清欲などをあげることができる。

宋代に禅宗は他宗を圧倒するほどの勢いを見せたが、その要因に居士仏教の流行と出版業の隆盛がある。居士の参禅は、禅宗が一つの完成した姿を現出した唐代に先例があったが、宋代以後、その比重は徐々に増していった。北宋の王安石・蘇軾・蘇轍・黄庭堅、南宋末の張即之、元の馮子振などの士大夫の参禅が知られる。科挙官僚の担い手となった士大夫に共通の教養は儒教であったが、当時の儒教は科挙に及第するための道具に過ぎず魅力がなかった。士大夫階級の哲学的欲求を満足させたのが禅宗であり、この新たな支持層を得たことにより、さらに名僧が輩出するという好循環を生んだ。また禅宗の権威の確立とともに、禅籍の刊行が行われるようになり、その出版による禅籍の流布は、禅宗が広く社会に浸透していった原動力の一つであったといえる。

士大夫が参禅した例として、蘇軾が黄龍派の東林常総から印可を受け、黄庭堅も同派の晦堂祖心の法を嗣いだ。張即之は禅に造詣が深く、大慧派の無文道璨らと交際した。馮子振も禅学に心を寄せ、元代禅林の巨頭・中峰明本や古林清茂らと親しく交わった。また趙孟頫も熱心な仏教信者で、中峰明本を師と仰いで親密な交流があり、松源派の独孤淳朋や馮子振とも親交が深かった。

- 墨跡の変化

このような詩・書・画を能くした文化人の参禅は、芸術重視という禅の世俗化をもたらした。士大夫の才能が僧侶においても尊敬されるべき対象となったのである。その影響は墨跡にも見られ、北宋末以後、蘇軾・黄庭堅・張即之の書風が禅僧の間に流行した。特に黄庭堅の書の影響は大きく、無学祖元など黄庭堅風のものが多くみられる。また竺仙梵僊は蘇軾の、蘭渓道隆は張即之の、了庵清欲は趙孟頫の影響を色濃く受けている。

日本(鎌倉時代)

平安時代から鎌倉時代に移行して、天皇を頂点とする古代的支配が崩壊し、将軍を頂点とする封建的支配が成立した。この一大変革により、社会・経済はもちろん、文化にも著しい変革があり、いわゆる公家文化から武家文化に変わった。その鎌倉時代はじめの文化の特徴は、現実的・写実的であり、実用性と個性を重視した。

- 書道

その変革の影響は書の世界にも及び、その様子は平安時代末期からうかがえる。そもそも日本の書道は中国の王羲之・王献之の書を宗として発達してきたものである。その二王の書は、中国において優麗典雅な貴族趣味に支持されてきたもので、それゆえ日本の平安朝の貴族に受け入れられた。したがって鎌倉時代になってその貴族が没落して日本の書道が大きく変革したのは必然の流れで、それまで和様を代表してきた優雅な世尊寺流とは趣を異にする力強い法性寺流という革新的な書が、平安時代末期から鎌倉時代初期に大流行した。その後は、その法性寺流の流れにある後京極流がその字形を引き継ぎ、一定の型に整理されながら鎌倉時代を通して多くの人に影響を与えた。このように鎌倉時代の書は大改革されるが、美を追求した平安時代とは異なり、実用に向く書流という特徴があった。さらに宋朝に新しく興った革新書道が伝来して、その変革に拍車がかかった。

二王の典型に反発した個性的な宋朝の新書風の特徴を最もよく具えていたのは黄庭堅と張即之の書で、その黄庭堅の書風を日本に初めて伝えたのは栄西であった。栄西は仁安3年(1168年)と文治3年(1187年)に入宋し、建久2年(1191年)に帰朝したが、2回目の入宋時、南宋は栄えて勢力の盛んなときで、黄庭堅の書風が流行していた。栄西はその影響を受け、その筆法には黄庭堅を偲ばせるものがある。栄西に次いで新書風を伝えたのは俊芿であり、正治元年(1199年)に入宋し、建暦元年(1211年)に帰朝した。俊芿も黄庭堅をよく学び、帰朝に際し多数の書法の資料を持ち帰り、日本の書法に及ぼした影響は甚大であった。

- 仏教

新しい時代の到来は思想界をも活性化させ、法然・栄西・親鸞・道元・日蓮らが新仏教を打ち立て、旧仏教の側からも、貞慶(法相宗)・明恵(華厳宗)・叡尊(律宗)らが現れて活躍した。そして栄西や道元によって中国で隆盛を極めていた禅宗が新たにもたらされたのである。栄西は2回目の入宋の際に臨済宗黄龍派の虚庵懐敞の法を得て、帰朝後、寿福寺や建仁寺を創建して臨済宗の法灯を伝え、その後、特に楊岐派が日本で栄えた。また栄西は、のちに禅と結びつく茶をもたらしたため、茶祖としても尊ばれている。

平安時代まで日本に禅は十分には根づかなかったが、鎌倉時代になって武士階級を中心にその受容が始まり、次第に定着していった。禅宗は中国における士大夫階級の場合と同様に、日本でも新興の実力者たちの心を捉えたのである。その要因として、戦闘という生業を正当化するための新しい宗教を武士たちが求めていたこと、また朝廷の貴族たちの文化的伝統に対抗するため、禅宗を新しい文化と捉えて積極的に受け入れたことなどが考えられる。つまり禅を宗教として受容したことも事実であるが、当時の人々にとって禅は中国の先進文化、士大夫の教養であった詩書画などの代表であったことから、宗教の素養をもたない人々にも魅力的なものに映り、禅の普及に大きな役割を果たしたのである。さらに元朝という異民族国家に対する中国の有力な禅僧たちの反発が彼らの日本への渡来を後押しし、日本での弘通の原動力となったこともその要因の一つとしてあげられる。

墨跡の伝来

中国禅僧の墨跡は、日本人留学僧が中国から持ち帰ったものと元や清の異民族国家を逃れた亡命僧たちが来朝後に書いたものとに大別される。

- 留学僧が将来した墨跡

無準師範の法嗣、東福寺の開山・円爾は、嘉禎元年(1235年)から6年間、南宋に留学した。この頃、南宋では張即之が書法の大家として名声をほしいままにしていた時代である。円爾は書法に深い関心を持っており、張即之の法に私淑し、帰朝に際して張即之の書を持ち帰っている。現在、東福寺には、「首座」・「書記」・「方丈」・「前後」・「栴檀林」・「東西蔵」などと書かれた大きな額字が蔵されているが、張即之の筆と伝えられるもので、みな円爾が持ち帰ったものといわれている。

中国の著名な禅僧のもとには、日本だけでなく朝鮮からも多く集まり、その参徒数は中国人を凌ぐほどであったという。円爾の他、この時期の主な日本人留学僧には、虚堂智愚に嗣法した南浦紹明、断橋妙倫に参じた無関普門、希叟紹曇に参じた白雲慧暁などがいる。

元代になるとその墨跡は趙孟頫の影響を受けて書法的にすぐれたものが多く、これら趙孟頫の書法を伝えたのは、雪村友梅や寂室元光などの留学僧である。さらに無隠元晦などの留学僧によって馮子振の清新な書風の書がもたらされ、やはり禅林の書と同様に墨跡とよばれて茶人の間で愛玩された。

このように入宋・入元した禅僧は、その参禅した師匠から書き与えられた印可状・字号・法語・偈頌などを持ち帰えり、それが大切に保存されて墨跡として珍重されている。それらの墨跡の中で特に注目されたものは、まず第一に今日、日本に伝わる最古の圜悟克勤のもの、その法嗣の大慧宗杲のもの、密庵咸傑・無準師範・虚堂智愚など虎丘派のもので、圜悟克勤の系統の楊岐派のものにほぼ限られている。これらの禅僧も張即之と交流を結び、その影響を受けた者が多い。元代の墨跡では松源派の古林清茂・月江正印・了庵清欲、大慧派の楚石梵琦などのものが注目され、趙孟頫の影響を受けている。

- 来朝僧の墨跡

禅宗は鎌倉幕府に迎えられ、武家の帰依をえて鎌倉五山が定められた。そのため僧侶の地位は高く、墨跡はますます盛行した。鎌倉時代中頃になると幕府は禅宗を重視し、日本の禅僧の誘いや幕府の招聘を受けて、優れた中国の禅僧が来朝するようになった。その来朝僧の第一は建長寺の開山・蘭渓道隆であり、その書風は張即之と見違えるほどである。この円爾と蘭渓道隆によって張即之の書は日本の新書風の典型となり、禅家に尊ばれて墨跡と同様に鑑賞されている。

その他、来朝した中国の名僧には、宋代では兀庵普寧・大休正念、元代では無学祖元・一山一寧・西礀子曇・霊山道隠・清拙正澄・明極楚俊・竺仙梵僊などがいる。これには日本側の懇請とともに、南宋末の政争や異民族国家である元朝への屈従に対する不満があったといわれている。そして彼らは来朝後に多くの墨跡を遺した。

また明末には、萬福寺を創建して日本黄檗宗の開祖となった隠元隆琦などの禅僧の来朝が続いたが、南宋末の時と同様にその背景には満州民族の侵攻による明の滅亡という事態があった。隠元隆琦をはじめとする明の一流文化人の亡命は、禅のみでなく明代の文人趣味、いわゆる黄檗文化を持ち込み、日本文化に大きな影響を与えた。よって黄檗僧は宗教家というよりも文化人として受け入れられた面が強く、その黄檗文化を代表するものとして、絵画・書・篆刻・文学などをあげることができる。そして黄檗僧の中でも特に能書の3人、隠元隆琦・木庵性瑫・即非如一(黄檗の三筆)の筆跡が墨跡として尊重された。その書の特徴は、濃墨を用いた太い字画、明末の狂草体の構成、一行書などである。また承応2年(1653年)に来朝し、隠元について僧侶となった独立性易の墨跡は、黄檗僧のうち最も本格的な書で、祖国にあったときから書名が高く、『佩文斎書画譜』にもその伝がある。その筆法の正しい独立性易の書は、やがて儒学者や漢学者の間に流行して一世を風靡した唐様の先駆けとなった。

なお、この唐様ブームは江戸時代中期からであるが、このブームの下地は明の文化人の来朝の時、つまり江戸時代初頭にすでにあった。それは江戸幕府草創期に打ち出された儒学奨励策が中国文化尊重の気運を高め、日本への新書風の受け入れ体制を整えていたのである。

日本の墨跡

鎌倉時代末から室町時代にかけて、日本の禅僧からも能書家が現れ、それまでの宋元の書の影響下にある墨跡の書風(禅宗様)が少しずつ和様化された。やがて宋元の書の影響を感じさせない書、すなわち近世の墨跡が生まれ、日本の禅林や茶の湯の文化の中で発展を遂げ、独特の概念と伝統が形成された。

墨跡の和様化

中国からの墨跡は、たちまち日本の禅僧の間にも広まり、高峰顕日や南浦紹明などを経て大徳寺の開山・宗峰妙超、夢窓疎石、虎関師錬らに至って開花し人気を博した。いずれも黄庭堅や張即之らの中国書法の影響を受けながらも独自の特色ある書風を展開し、特に宗峰の書は日本第一の墨跡として尊重されている。その宗峰の書は宋代の書法ではあるが、代表作『看読真詮榜』にはすでに和様が加味されている。やがて明の成立とともに日中間の往来が制限されたため和様化が進み、禅宗様と和様との折衷的な書風(五山様)が義堂周信・絶海中津・仲芳中正などを中心に行われた。

巻物から掛軸へ

禅宗は鎌倉幕府以後も公家や武家の帰依を得て京都五山が定められた。五山の文化活動は様々な領域に及んだが、その中心は文学であった(五山文学)。そのため五山の禅僧の中には詩人が多く、蘇軾や黄庭堅の詩書が珍重され、当時の禅僧の生活に、「東坡、山谷、味噌、醤油」は不可欠なものといわれるほどであった。書に関しては、そのような背景から禅林に宋風の書が流行したが、五山文化がもたらしたものとして条幅や掛軸という書の形式があり、従来の横に長く開く巻物から縦に吊り下げる形式へと変化した。渡来僧・一山一寧の『雪夜作』という条幅が、当時の日本では先進国・元の最先端の表現と受けとめられたのである。そして宗峰妙超の『渓林偈・南嶽偈』、虎関師錬の『花屋号』、雪村友梅の『梅花詩』などの墨跡もその影響を受けて条幅の形式になっている。やがてこの形式は安土桃山時代から江戸時代になると茶道の茶席の禅語一行書の掛軸(茶掛け)という近世日本独特の墨跡を生むこととなった。

茶道との結びつき

禅と茶道、そして墨跡と茶道の結びつきに大きな役割を果たしたのが一休宗純である。一休は大徳寺に住持し、能楽師の金春禅竹・金春禅鳳、茶人の村田珠光などの文化人と親交を結び、日本文化に禅思想の影響を与えた。

茶道は室町時代後期に、大徳寺の僧と堺の商人との交流の中に確立し、一休に参じた村田珠光がその先駆をなした。以来、茶道は禅に精神的な拠り所を求め、茶人にとって参禅は不可欠なものとなった。

墨跡と茶道の結びつきは、村田珠光が一休から与えられた圜悟克勤の墨跡『与虎丘紹隆印可状』(流れ圜悟)を床に掛けたことに起因すると伝えられている。しかし記録上確認できるのは北礀居簡の墨跡が最も早い。そして室町時代末期から茶掛けとして墨跡が尊ばれるという伝統が生まれたが、当初は中国の墨跡が主流であった。その中で最も茶会で使用された墨跡は虚堂智愚の『法語』(破れ虚堂)であった。その後、茶の湯の普及にともなって日本の墨跡、特に宗峰妙超や一休をはじめとする大徳寺の僧のものが珍重され、以後、大徳寺と茶道の関係は続いた。やがて茶室の装飾品としての墨跡や古筆を豊臣秀吉が好んだことから民間にも広まり、その後、茶道の発達にともないその表装も贅をつくすようになり、永く国民に珍重された。

近世の墨跡

江戸時代初期、大徳寺には第154世・沢庵宗彭、第157世・江月宗玩、第171世・清巌宗渭の3人の能書、いわゆる大徳寺の三筆が現れた。彼らの間では、仏名や詩句などを太い線からなる縦一行に大書した一行書が流行し、茶掛けとして珍重された。日本の禅林に生まれたそのような中国風を脱した書が近世の墨跡であり、この形式は現在にも受け継がれて墨跡の主流となっている。

一方、近世になると江戸幕府の政教分離政策によって、五山は政治的な力を失い、禅僧と社会との距離感は失調した。そのことが書にも反映し、字画が極限まで肥え、塗り込めた墨にわずかばかりの白い隙間があるという印象の無法の書が生まれた。白隠慧鶴の書がその代表で、社会との距離感を失ったその書は、戦後の前衛書の起点となった。

墨跡の評価

墨跡は日本において尊重されてきたが、その発祥の地である中国では排斥された。以下、両国の墨跡の評価を記す。

- 中国

墨跡の多くは中国伝統の書法から離れた破格の書である。伝統を重んじる中国ではそれに反するものは異端として拒否する傾向が強いため、今日、中国に墨跡はほとんど遺っていない。

その伝統を重んじる中国において破格の書である墨跡が生まれたのは、禅宗の教えからくる。禅宗では一切の権威と伝統を認めないため、書法においてもこれまで絶対的な権威と仰がれてきた王羲之の典型を否定し、ただ自己の個性を天真爛漫に発揮するだけであった。このような禅の精神による芸術を中国の古い文化の伝統は喜ばないのである。ただし、元代は趙孟頫の書が一世を風靡し、趙孟頫を学ぶ禅僧が多かったため、技法の上でも相当すぐれていた。よって元代では宋代の墨跡に見られるような精神的なものばかりではなくなり、書の名家として知られる禅僧も少なくなかった。

- 日本

日本において墨跡は、嗣法や門派の証、また高徳の僧を偲ぶよすがとして重んじられ、寺院に代々伝えられてきた。日本には根強い文化の伝統がないため、容易に受け入れられたのである。しかし書としての芸術性という面から鑑賞されるようになったのは近代になってからのことで、大勢からいうと鎌倉時代の書法を支配していたのは、世尊寺流・法性寺流・後京極流などの和様であり、この時代の書流の本流であった。つまり墨跡は一般に流行した書というわけではなく、当時の知識層の中でも特に上層の禅僧と一部の進歩的な思想を抱く限られた公家や武家の間に好まれたに過ぎなかった。その理由は、墨跡は宋朝の新書風を法としながらも、それを個性の強い禅僧によって甚だ歪曲されて伝えられたものであり、真の宋朝の品格と筆法が具わった書として認められなかったことにある。

ただ、旧来の伝統を守る和様が極めて保守的で形式化し、ほとんど個性が見出せず生気を欠いていたのに対し、墨跡の作品には迫力のあるものが多く、近代になって墨跡が鎌倉時代を代表する書の一つとして、和様よりも注目度が高いという傾向にある。

墨跡の内容

墨跡の内容は禅家特有のもので難解なものが多く、また実にさまざまであるが、大別すると次のように分けることができる。

- 印可状

- 印可状(いんかじょう)とは、印可の証として作成される書面のこと。特に禅宗に多い。それは師僧が修行僧に対して悟りを開いたことを認めた証明書であるため、容易に授けられないものである。よって、その授受は大変重要なことであり、墨跡の中で最も高い位置を占める。圜悟克勤の『与虎丘紹隆印可状』、宗峰妙超の『与関山慧玄印可状』、無準師範の『与円爾印可状』などがある。

- 額字

- 額字(がくじ)とは、禅院に掲げる額の文字のこと。寺名・軒名・室銘などがある。東福寺の円爾が中国から持ち帰った張即之や無準師範のものが有名である。この2人の力強い筆線と確固たる書風は、後世の額字や道号の書にも受け継がれ、一つの模範となった。伝張即之の『禅院額字方丈二大字』、楚石梵琦の『心華室銘』などがある。

- 字号

- 字号(じごう、道号・法号とも)とは、禅宗において、師僧が修行僧に号を書き与えたもの。号を大書し、偈頌を書き添えて与えるのが一般的で、その偈頌は道号頌(どうごうのじゅ)などと称し、字号の由来や意義を詠んだ漢詩である。師僧が修行僧を一人前の禅僧として認めたときに与えるものであるため、印可状同様に重要とされる。宗峰妙超の『関山字号』、古林清茂の『月林道号』、清拙正澄の『平心字号』、徹翁義亨の『言外字号』・『虎林字号』などがある。

- 法語

- 法語(ほうご)とは、師僧が修行僧に悟道の要諦を書き与えたもの。真名法語と仮名法語があるが、禅家には仮名のものは少なく、漢文調のものがしばしば揮毫され、仮名法語が一般化したのは近世以降のことである。鎌倉時代の禅僧の思想は、中国の宋朝禅の模倣であり、仮名法語は漢文が読めない女性や俗人に対する方便の意味合いが強く、積極的に採用された表現法ではなかった。

- 法語は広義には師弟間のみならず、同輩間においても贈られ、進道語や餞別語なども含む。虚堂智愚の『法語』、密庵咸傑の『法語』、蘭渓道隆の『法語・規則』などがある。

- 餞別語

- 餞別語(せんべつご、餞別偈・送別語・送別偈とも)とは、日本から中国に渡航し、修行を終えて帰る禅僧に師友が餞別として書いて贈る法語、または偈頌のこと。月江正印の『与鉄舟徳済餞別語』、古林清茂の『与別源円旨送別偈』、南楚師説の『送別語』、竺田悟心の『餞別偈』などがある。

- 進道語

- 進道語(しんどうご)とは、師友の間で後進の修行僧に禅の肝要を書き与え、激励したもの。了庵清欲の『進道語』、一山一寧の『進道語』などがある。

- 偈頌

- 偈頌(げじゅ、単に偈、または頌とも)とは、仏の教えを漢詩で書いたもの。内容は法語に似ているが、法語が散文体であるのに対し、偈頌は五言・七言の韻文体で表現している。遺偈・餞別偈・道号頌・投機偈(とうきのげ、師僧からの公案に対して修行僧が悟りの心境を詠んだ漢詩)などに細分される。古林清茂の『送幽禅人偈頌』、宗峰妙超の『渓林偈・南嶽偈』、無学祖元の『与長楽寺一翁偈語』などがある。

- 遺偈

- 遺偈(ゆいげ)とは、臨終を前に門弟に遺す偈頌のこと。禅僧特有のもので、死ぬ前に一言弟子たちに偈を遺す習慣があった。一生涯の悟りの境地が表された遺偈は偈の中でも特に珍重される。清拙正澄の『遺偈』、円爾の『遺偈』、寂室元光の『遺偈』、一休宗純の『遺偈』、独立性易の『遺偈』などがある。

- 尺牘

- 尺牘(せきとく)とは、純漢文体の書簡のこと。大慧宗杲の『与無相居士尺牘』、無準師範の『与円爾尺牘』、兀庵普寧の『与東巌慧安尺牘』などがある。

- 疏

- 疏(しょ、または、そ)とは、官僚化された禅林において、下位から上位に対して出される表白文のこと。新しい住持の入寺を祝う文を入寺疏(にゅうじしょ)・山門疏(さんもんしょ)などといい、種々の勧進のための文を幹縁疏(かんえんしょ)・勧縁疏などという。無準師範の『山門疏』、中峰明本の『幻住庵勧縁疏』などがある。

- 榜

- 榜(ぼう)とは、官僚化された禅林において、上位から下位に対して告知される掲示文のこと。宗峰妙超の『看読真詮榜』などがある。

- 像賛

- 像賛(ぞうさん)とは、頂相の賛のこと。頂相には賛が書かれるのが一般的である。絵画全般に添えられた賛は画賛という。

禅林墨跡一覧

以下、主な墨跡の一覧を記す。

禅林高僧の略伝と墨跡の解説

以下、主な禅林高僧の略伝とその墨跡を解説する(居士の馮子振を含む)。

圜悟克勤

圜悟克勤は、五祖法演の法嗣。圜悟には大慧宗杲と虎丘紹隆の高弟がいるが、大慧派には墨跡を遺しているものは少なく、虎丘派が多くの墨跡を遺している。圜悟の書は気品に富み、風格が高い。

- 与虎丘紹隆印可状

- 『与虎丘紹隆印可状』(くきゅうじょうりゅうにあたう いんかじょう)は、宣和6年(1124年)12月、圜悟が弟子の虎丘紹隆に与えた印可状。この印可状には、中国から桐の筒に入って薩摩坊津の海岸に流れ着いたという伝説があり、俗に流れ圜悟と呼ばれる。後半37行を失い、前半19行だけが現存する。小字だが、線は肥痩の変化に富み、字形は米芾の影響が見られる。一休宗純が印可の証としてこの墨跡を村田珠光に与えて以来、茶道において非常に尊重され、今日、日本に伝わる最高位、また最古の墨跡となっている。紙本。東京国立博物館蔵。国宝(指定名称は圜悟克勤墨蹟(印可状))。

大慧宗杲

大慧宗杲は、圜悟克勤の法嗣、大慧派禅門の祖として著名。大慧は五祖法演から圜悟克勤へと継承された公案を用いた指導法を発展させ、公案禅を大成した。また士大夫を通じて社会と積極的に関わろうと努めたことから、その門下には、張九成・李邴などの居士たちが集まった。そのような大慧の能動的な姿勢は、その思想とともに朱熹などにも大きな影響を与えた。朱熹は若年の頃、大慧の弟子・開善道謙に師事し、大慧の語録を愛読していたといわれ、朱熹の思想には禅的な要素が多分に認められる。

- 与無相居士尺牘

- 『与無相居士尺牘』(むそうこじにあたう せきとく)は、紹興25年(1155年)頃、大慧が友人の無相居士にあてた尺牘。当時、南宋は金の侵略を恐れて金と和議を結んだが、大慧は主戦論者を支持したとされて流謫の身となった。この書簡はその流謫の地・梅州から送ったもので、自らの安否を伝え、居士の動静を知りたいと述べている。書風は米芾と蘇軾の影響が見られ、書簡であるから自ずと率意の書である。紙本、38.1cm×65.7cm。東京国立博物館蔵。国宝(指定名称は大慧宗杲墨蹟(尺牘 十月初二日))。

楚石梵琦

楚石 梵琦(そせき ぼんき、1296年 - 1370年)は、中国・元時代の禅僧。仏日普照慧弁禅師。字は曇曜、俗姓は朱、西寧老人・西斎老人などと号した。象山の人。元叟行端の法嗣。月江正印とともに元代禅林を代表する。詩書をよくし、その墨跡は元の禅僧中、最も趙孟頫の書風に近く、伝統書法を示した第一人者である。よって墨跡としては珍しく端正な書風で日本では甚だ尊重される。『心華室銘』はその代表作である。

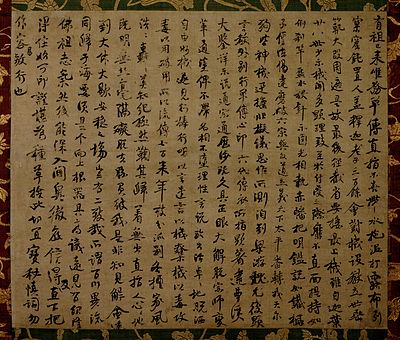

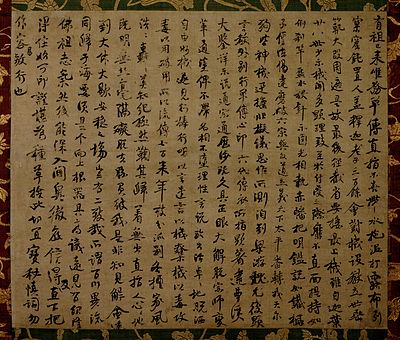

- 心華室銘

- 『心華室銘』(しんげしつめい)は、至正26年(1366年)9月、楚石が入元僧・無我省吾の居室に銘したもの。無我は金陵牛頭山(ごづさん)にあるこの居室で亡くなった。全8行・毎行24字の大幅。永青文庫蔵。重要文化財。

密庵咸傑

密庵 咸傑(みったん かんけつ、1118年 - 1186年)は、中国・南宋時代の禅僧。名は咸傑、俗姓は鄭。福清の人。応庵曇華の法嗣。南宋はじめの禅林の巨匠である。密庵門下の松源崇嶽・破庵祖先・曹源道生の3人を密庵下の三傑と称し、この法系から多くの墨跡を生んだ。著名な墨跡の筆者は、松源派では中国の古林清茂・了庵清欲・虚堂智愚・蘭渓道隆、日本の宗峰妙超・一休宗純、破庵派では中国の無準師範・中峰明本・無学祖元・清拙正澄、日本の夢窓疎石、曹源派では中国の一山一寧、日本の雪村友梅などがあげられる。

- 密庵咸傑法語

- 淳熙6年(1179年)8月、密庵に随従した璋禅人という人物の求めに応じて、禅の要旨を書き与えた法語(印可状とも見られる)。27行・290文字を異例ともいうべき綾絹の上に行書で濃淡自由に書いている。密庵は書法に長じたが、その墨跡は稀でこの法語が唯一とされる。これを秘蔵する龍光院には、この墨跡以外は掛けないという「密庵床」と称する床が特設され、その茶席を「密庵席」と称している。龍光院蔵。国宝(指定名称は密庵咸傑墨蹟(法語 淳熙己亥仲秋日))。

古林清茂

古林 清茂(くりん せいむ、1262年 - 1329年)は、中国・南宋から元時代の禅僧。俗姓は林、諱は清茂、字は古林、金剛憧・休居叟などと号した。温州の人。横川如珙の法嗣、門下に了庵清欲・竺仙梵僊、日本僧では月林道皎・石室善玖らがいる。中峰明本と並んで元代中期の禅林の巨匠で、当時、日本からの渡航僧で古林に参ぜぬものなしといわれたほどの高僧である。著に『古林茂禅師語録』、『宗門統要続集』が知られる。

古林は馮子振と交遊があり、書法に長じ、その書は格調高く貫禄を備えている。また文学にも造詣が深く、入元僧はそのような古林の士大夫的教養に憧れてその門に学んだ。元代は南宋時代に増して禅林が様々な文化との関わりを強め、特に文学への関心が高かった。が、その内容は次第に世俗化し、禅僧の本分を弁えず大慧派の人々の詩文は一般の詩に同化していった。古林はこうした傾向を阻止しようと題材を仏教に限定した偈頌を重視したが、大慧派の笑隠大訢の出現によって、禅林文学は偈頌から四六駢儷文にその中心を移したといわれる。

- 月林道号

- 『月林道号』(げつりん どうごう)は、泰定4年(1327年)3月、古林が月林道皎に書き与えた「月林」の道号。号のあとに七言絶句一首の偈がある。長福寺蔵。国宝(指定名称は古林清茂墨蹟(月林道号 泰定四年三月望日))。

- 与別源円旨送別偈

- 『与別源円旨送別偈』(べつげんえんしにあたう そうべつのげ)は、泰定2年(1325年)、古林が入元僧・別源円旨に書き与えた偈。別源が帰朝する5年前に与えられたもので、送別偈といわれるが内容は印可状と同じ意味の重さを持つ。織田信長が秘蔵していたという由緒ある墨跡である。五島美術館蔵。国宝(指定名称は古林清茂墨蹟(別源円旨送別偈 泰定二年九月二日))。

- 送幽禅人偈頌

- 『送幽禅人偈頌』(ゆうぜんじんにおくる げじゅ)は、泰定3年(1326年)、古林が幽禅人に与えた偈。福岡市美術館蔵。重要文化財(指定名称は古林清茂墨蹟(泰定三年秋孟))。幽禅人は曇幽という入元の日本僧といわれるが、その伝記は不明である。至治2年(1322年)、霊石如芝も幽禅人に餞別語を与えている。

了庵清欲

了庵 清欲(りょうあん せいよく、1288年 - 1363年)は、中国・元時代の禅僧。俗姓は朱、号は南堂。台州の人。古林清茂の法嗣。了庵は、古林清茂・虎巌浄伏・即休契了らとともに、元代における松源派の重要な人物として挙げられる。

- 了庵清欲進道語

- 至元7年(1341年)1月、了庵が的蔵主に書き与えた進道語。ただし的蔵主が何人であるか不明である。書風は温順端正を極め、趙孟頫の影響が見られる。東京国立博物館蔵。国宝(指定名称は了菴清欲墨蹟(法語 至元七年正月十七日))。

月江正印

月江 正印(げっこう しょういん、1267年 - 1343年以後)は、中国・元時代の禅僧。仏心普鑑禅師。俗姓は劉、松月翁と号した。福州の人。虎巌浄伏の法嗣。清拙正澄の実兄にあたる。

- 与鉄舟徳済餞別語

- 『与鉄舟徳済餞別語』(てっしゅうとくさいにあたう せんべつご)は、至正3年(1343年)、月江が鉄舟徳済に書き与えた餞別語。五島美術館蔵。重要文化財。

南楚師説

南楚 師説(なんそ しせつ、? - 1342年以後)は、中国・元時代の禅僧。虎巌浄伏の法嗣。

- 南楚師説送別語

- 至正2年(1342年)の秋、南楚が鉄舟徳済に書き与えた送別語。南楚の墨跡として現存唯一のものである。畠山記念館蔵。重要文化財。

虚堂智愚

虚堂 智愚(きどう ちぐ、1185年 - 1269年)は、中国・南宋時代の禅僧。名は智愚、息耕(そくこう)・息耕叟と号し、俗姓は陳。象山の人。運庵普巌の法嗣、門下に霊石如芝、日本僧では南浦紹明らがいる。南浦紹明の弟子が大徳寺の開山・宗峰妙超であるが、大徳寺は茶道と縁が深く、茶道において宗峰の師としての虚堂の墨跡は鎌倉時代から特に重んじられた。その墨跡には張即之の書の影響が見られる。一休宗純は虚堂7世の孫にあたる。著に『虚堂和尚語録』(1269年刊)がある。

- 虚堂智愚法語

- 虚堂が入宋中の無象静照に書き与えた法語。江戸時代、京都の茶人・大文字屋がこの墨跡を所蔵していたとき、その手代が蔵の中に立てこもり、切り破ってしまったことから、俗に破れ虚堂と呼ばれる。その後、松平不昧の手に渡り、1938年に帝室博物館(東京国立博物館の前身)に寄贈された。

- 墨跡中の「日」の字と左払いの用筆が特異である。紙本、28.5cm×70cm。東京国立博物館蔵。国宝(指定名称は虚堂智愚墨蹟(法語))。

宗峰妙超

宗峰妙超は、南浦紹明の法嗣、門下に関山慧玄・徹翁義亨など多数いる。宗峰は大徳寺を開き、その二代目を徹翁義亨に定めた。関山慧玄は妙心寺の開山となる。宗峰の書は宋・元の墨跡に日本風を少し加えたもので、日本的墨跡の先駆をなし、当時より一級の墨跡として尊重されてきた。

- 関山字号

- 『関山字号』(かんざん じごう)は、嘉暦4年(1329年)、宗峰が関山慧玄に書き与えた「関山」の字号。現在は字号の下に七言偈が書かれているが、もとは字号の横に偈が書かれた巻子になっていた。紙本、66.7cm×61.8cm。妙心寺蔵。国宝(指定名称は大燈国師墨蹟(関山字号 嘉暦己巳仲春))。

- 渓林偈・南嶽偈

- 『渓林偈・南嶽偈』(けいりんげ・なんがくげ、『虚堂和尚上堂語』とも)は、『渓林偈』と『南嶽偈』の両幅からなり、ともに虚堂智愚の上堂の語を書したもの。『虚堂和尚語録』巻1にその語が見える。語句の内容上、両幅に何の関係もないが、筆致から同じ時期に書いたものと考えられる。書体は連綿草書体で、当時にはあまり見られない傑出した水準に達している。

- 『渓林偈』の最後に「寒」の字があるのは、途中、書き落としたためであり、本来は、「溪林葉墮塞鴈聲」の次に「寒」が入る。紙本、89.9cm×34.2cm(各幅)。正木美術館蔵。国宝(指定名称は大燈国師墨蹟(渓林、南嶽偈))。

- 与関山慧玄印可状

- 『与関山慧玄印可状』(かんざんえげんにあたう いんかじょう)は、元徳2年(1330年)、宗峰が関山慧玄に書き与えた印可状。妙心寺蔵。国宝(指定名称は大燈国師墨蹟(印可状 元徳二年仲夏上澣))。

- 看読真詮榜

- 看読真詮榜(かんどくしんせんぼう、看経榜(かんきんぼう)とも)とは、正月の修正会や7月の盂蘭盆会などに読む経名や呪名を列挙し、その下に担当僧が自分の名前を書くもの。

- 『看読真詮榜』は、宗峰が担当僧である宗鏡の代わりに書いた榜語。古くより最も著名な墨跡の一つとされている。年紀はないが榜語の内容から建武元年(1334年)の修正会に際しての看経榜と考えられる。巻末に「宗鏡」の署名があるが、宗鏡が書いたのはこの署名のみで、他は書風から宗峰の書として知られる。その書風は黄庭堅の影響を受けたもので、ところどころに点画を長く伸ばしているが、肉厚かつシャープな筆線に和様との複合体という趣がある。筆致は豪放で堂々としており、驚くべき精神力を感じさせる。紙本、32.8cm×835.9cm。真珠庵蔵。国宝(指定名称は大燈国師墨蹟(看読真詮榜))。

徹翁義亨

徹翁 義亨(てっとう ぎこう、1295年 - 1369年)は、日本・南北朝時代の禅僧。宗峰妙超の法嗣、門下に言外宗忠がいる。大徳寺の第2世。徹翁は経営の才に富み、大徳寺山内に徳禅寺を開いて数々の制法を定め、大徳寺経営の基礎を固めた。

- 言外字号

- 『言外字号』(ごんがいじごう)は、徹翁が言外宗忠に書き与えた「言外」の字号。大徳寺蔵。重要文化財。

- 虎林字号

- 『虎林字号』(くりんじごう)は、徹翁が宗賛維那(そうさん ゆいな、徹翁の門弟と思われる)に書き与えた「虎林」の字号。39.3cm×101.0cm。東京国立博物館蔵。

一休宗純

一休宗純は、大徳寺第23世・華叟宗曇の法嗣、同寺第48世として住持する。大徳寺は五山十刹の官寺に属さず独自の展開をとげたが、応仁の乱で大きな被害をこうむった。一休が住持したのはこの時で、その復興を成し遂げた。また一休は名利を求めず権力に媚びない性格で、禅林の世俗化を激しく批判するとともに、堺の街を木刀や骸骨を提げて歩いたり、酒場や遊廓に繰り出したり、飼っていた雀に僧位を与えたりなどの奇行によって、京都や堺の居住者の人気を得た。

一休の書も中世から近世の墨跡の中で特に際立ち、珍重された。破格といえるその書は、一見しただけでは中国書法とのつながりがほとんど感じられない。しかしそこには、黄庭堅や張即之の書風に虚堂智愚の雑体書風が加味され、さらに宗峰妙超の運筆が見られる。つまり和様と中国風が合体した無法の書で、近世の墨跡の先駆けとなった。

- 一休宗純七仏通戒偈

- 一行書「諸悪莫作」と「衆善奉行」の双幅で、七仏通戒偈の初めの2句を書したもの。書写年不詳。気迫ある堂々たる大字で、独自の風格をいかんなく発揮した傑作といえる。紙本、133.5cm×41.5cm(各幅)。真珠庵蔵。重要文化財。

- 尊林号

- 『尊林号』(そんりんごう)は、享徳2年(1453年)8月19日、一休が愛育していた雀の死に際し、「尊林」の字号をその雀に書き与えたもの。一休の深い慈愛の心、あるいは形式化する禅宗への風刺とも解される。奔放自在にして峻厳、一休独特のきわめて個性的な書風である。78.8cm×24.5cm。畠山記念館蔵。

蘭渓道隆

蘭渓道隆は、無明慧性の法嗣、建長寺の開山。蘭渓は墨跡の書法の基礎をなした張即之の書をよく学び、その張即之の書風を日本に最初に移入した人物として日本書道史上、注目される。したがって蘭渓の書は常に張即之の書と比較される。著に『大覚禅師語録』がある。

- 法語・規則

- 『法語・規則』(ほうご・きそく)は、「見鞭影而後行」の文にはじまる『法語』と、「長老首座」にはじまる『規則』との対幅になっている。『法語』の内容は衆僧の怠慢を戒め、参禅弁道を教示したものであり、『規則』の内容は行規の厳格を要求し、違反者には罰を科すというもので、両内容とも『大覚拾遺録』に収められている。年紀はないが、蘭渓が建長寺に住していたときに両幅をほぼ同時に書いたと考えられる。書式文章ともに謹厳なもので、確固たる字形、太細の自在な変化、隅々まで行き渡る筆勢がうかがえる。その書風は張即之の書の影響が顕著であるが、それに拘泥しない禅人の質実な態度が感じられる。紙本、85.1cm×41.5cm(『法語』)、84.8cm×40.9cm(『規則』)。建長寺蔵。国宝(指定名称は大覚禅師墨蹟(法語規則))。

無学祖元

無学祖元は、無準師範の法嗣、建長寺の第3世、円覚寺の開山。黄庭堅の書風で知られる。

- 与長楽寺一翁偈語

- 『与長楽寺一翁偈語』(ちょうらくじ いっとうにあたう げご)は、弘安2年(1279年)、無学が上野国世良田・長楽寺の一翁院豪に書いて与えた偈。もとは巻子であったと考えられるが、今は4幅に分けて表装されている。第3幅と第4幅は跋語になっており、その跋語によると一翁は無準師範の門下で、無学祖元と同門にあたるが、その時は互いに知らなかったとある。そして40年後、一翁は日本で無学に参じ、その法を嗣いだ。無学の書は概ね行書を用い、甚だ格調が高い。紙本、31.5cm×86.5cm(各幅)。相国寺蔵。国宝(指定名称は無学祖元墨蹟(与長楽寺一翁偈語 弘安二年十一月一日))。

中峰明本

中峰明本は、高峰原妙の法嗣、元代一級の高僧である。放浪して居所を定めず、自ら幻住(げんじゅう)と称し、いたるところに幻住庵を構えた。能書の趙孟頫が深く中峰に帰依していたことは、趙孟頫の『与中峰明本書』(尺牘)によって知られるが、中峰が呉中(現在の蘇州市)に庵を構えるとき、馮子振が泥を煉り、趙孟頫が運搬し、中峰が壁を塗ったという説話が伝えられている。

中峰は書をよくしたが、その書は破格であり、露鋒で扁平な筆画が柳や笹の葉に似ていることから、中国では柳葉体・柳葉書などといわれ、日本では古来、笹の葉書きと呼んでいる。ただし篆書の一体に西晋の衛瓘が作ったとされる柳葉篆というものがあり、中峰の書は厳密にいえば必ずしも独創的なものではない。

中峰に参じた多くの日本人入元僧(復庵宗己・遠渓祖雄・古先印元など)が帰朝後、中峰に倣って放浪の生活を好んだため、一括して幻住派(遠渓祖雄を祖とする)と呼ばれる。著に『幻住庵清規』など多数が知られる。

- 与済侍者法語

- 『与済侍者法語』(せいじしゃにあたう ほうご)は、中峰が済侍者なるものに書き与えた法語。書写年代は不明である。また済侍者が誰のことも明らかではないが、鉄舟徳済との説がある。紙本17行、31.5cm×67.2cm。常盤山文庫蔵。重要文化財。

- 幻住庵勧縁疏

- 『幻住庵勧縁疏』(げんじゅうあん かんえんしょ)は、呉中の幻住庵(1300年創建)の腐朽がはなはだしいため、中峰が檀那に書いた勧縁疏。延祐末年から至治にかけて(1320年 - 1321年)の晩年の書と推定されている。五島美術館蔵。

清拙正澄

清拙 正澄は、中国・元時代の禅僧。大鑑禅師。愚極智慧の法嗣、月江正印の実弟にあたる。泰定3年/嘉暦元年(1326年)に来朝したが、これは北条貞時や北条高時の招聘によるものであった。清拙は文学に優れたが、偈頌主義という点で古林清茂と軌を一にした。著に『大鑑清規』(だいかんしんぎ、1332年)がある。

- 清拙正澄遺偈

- 暦応2年(1339年)1月17日、清拙が入寂に際し書いた遺偈。数ある遺偈の中でも出色の墨跡として知られる。その臨終に間に合わなかった弟子が棺にすがって号泣したところ、棺を割って清拙が現れて戒法を授け、また眼を閉じたという伝説から、この遺偈を俗に棺割の墨跡(かんわりのぼくせき)という。常盤山文庫蔵。国宝(指定名称は清拙正澄墨蹟(遺偈 暦応二年正月十七日))。

馮子振

馮 子振(ふう ししん、1257年 - 1327年以後)は、中国・元時代の居士の俊英として知られた。字は海粟(かいぞく)、海粟道人・怪道人などと号した。攸州の人。官は集賢待制史となる。博学で詩文にすぐれ、その博識ぶりは、天下の書で彼が知らないものはないと言われた。よって当時、趙孟頫とともに文名を馳せたが、馮子振の書風は特異であったため、その書を記載する文献は少なく、書人としての名はなかったようである。

馮子振は禅学に心を寄せ、中峰明本や古林清茂と親交があったため、僧侶ではないがその書は無隠元晦・放牛光林(ほうぎゅう こうりん、1289年 - 1373年)・月林道皎ら入元の禅僧らによって日本にもたらされ、墨跡と同等に尊重された。無隠と放牛は馮子振と交友があり、その書は馮子振から直接、贈られたものである。

- 与無隠元晦詩

- 『与無隠元晦詩』(むいんげんまいにあたう し)は、馮子振が元朝に滞留中の無隠元晦に書き与えた偈。皇慶・延祐年間(1312年 - 1319年)の頃のものと推定されている。黄庭堅の書法をふまえた書風で、元代の日常筆記体の一端を垣間見ることができる。紙本、32.7cm×102.5cm。東京国立博物館蔵。国宝(指定名称は馮子振墨蹟(与無隠元晦詩))。

その他

- 笑隠 大訢(しょういん だいきん、1284年 - 1344年)は、中国・元時代の禅僧。俗姓は陳。南昌(江西省)の人。晦機元煕の法嗣、門下に用章廷俊がいる。禅林における四六駢儷文の大家で、著に『蒲室集』(ほしつしゅう)、『笑隠大訢禅師語録』などがある。『蒲室集』は四六文の作法の教科書として日本の五山でも重んじられた。

- 別源 円旨(べつげん えんし、1294年 - 1364年)は、日本・南北朝時代の禅僧。古林清茂の法嗣。別源は帰朝(1330年)後、弘祥寺の開山となり、五山文学にも名を馳せた人物である。

- 鉄舟 徳済(てっしゅう とくさい、? - 1366年)は、日本・室町時代の禅僧。下野の人。夢窓疎石の法嗣。在元中、順宗から円通大師の号を贈られた。帰朝(1344年頃)後、阿波・宝陀寺の開山となり、万寿寺の第29世を嗣いだ。鉄舟は文人画の流れを汲む墨戯としての絵画の作法を中国から伝え、竹や蘭・梅・葡萄などを描き、墨蘭の名手といわれた。

禅林墨跡略系譜

以下、臨済宗(臨済義玄の法系)の略系譜を記す。

- 興化存奨(こうけ ぞんしょう、830年 - 888年、中国・唐)

- 南院慧顒(なんいん えぎょう、860年 - 930年頃、中国・唐から五代)

- 風穴延沼(ふけつ えんしょう、896年 - 973年、中国・五代)

- 首山省念(しゅざん しょうねん、926年 - 993年、中国・北宋)

- 汾陽善昭(ふんよう ぜんしょう、947年 - 1024年、中国・北宋)

- 石霜楚円(せきそう そえん、986年 - 1039年、中国・北宋)

- 黄龍慧南(中国・北宋、黄龍派)

- 楊岐方会(中国・北宋、楊岐派)

- 石霜楚円(せきそう そえん、986年 - 1039年、中国・北宋)

- 汾陽善昭(ふんよう ぜんしょう、947年 - 1024年、中国・北宋)

- 首山省念(しゅざん しょうねん、926年 - 993年、中国・北宋)

- 風穴延沼(ふけつ えんしょう、896年 - 973年、中国・五代)

- 南院慧顒(なんいん えぎょう、860年 - 930年頃、中国・唐から五代)

黄龍派

以下、黄龍慧南の法系を記す。

- 東林常総(とうりん じょうそう、1025年 - 1091年、中国・北宋)

- 蘇軾(中国・北宋、居士)

- 晦堂祖心(まいどう そしん、1025年 - 1100年、中国・北宋)

- 死心悟新(ししん ごしん、1043年 - 1114年、中国・北宋)

- 霊源惟清(れいげん いせい、? - 1117年、中国・北宋)

- ……

- 虚庵懐敞(こあん えしょう、生没年不詳、中国・南宋)

- 栄西(日本・鎌倉、1168年・1187年入宋、1191年帰朝、千光派・建仁寺派)

- 虚庵懐敞(こあん えしょう、生没年不詳、中国・南宋)

- ……

- 黄庭堅(中国・北宋、居士)

楊岐派

以下、楊岐方会の法系を記す。

- 白雲守端(はくうん しゅたん、1025年 - 1072年、中国・北宋)

- 五祖法演(ごそ ほうえん、? - 1104年、中国・北宋)

- 圜悟克勤(中国・北宋)

- 大慧宗杲(中国・北宋、大慧派)

- 虎丘紹隆(くきゅう しょうりゅう、1077年 - 1136年、中国・北宋、虎丘派)

- 仏鑑慧懃(ぶっかん えごん、1059年 - 1117年、中国・北宋)

- 仏眼清遠(ぶつげん せいおん、1067年 - 1120年、中国・北宋)

- 開福道寧(中国・北宋)

- ……

- 無門慧開(むもん えかい、1183年 - 1260年、中国・南宋)

- 心地覚心(日本・鎌倉、1249年入宋、1254年帰朝、法灯派)

- 恭翁運良(日本・南北朝)

- 孤峰覚明(日本・南北朝、1311年入元)

- 抜隊得勝(日本・南北朝、向嶽寺派)

- 慈雲妙意(日本・鎌倉から南北朝、国泰寺派)

- 心地覚心(日本・鎌倉、1249年入宋、1254年帰朝、法灯派)

- 無門慧開(むもん えかい、1183年 - 1260年、中国・南宋)

- ……

- 圜悟克勤(中国・北宋)

- 五祖法演(ごそ ほうえん、? - 1104年、中国・北宋)

大慧派

以下、大慧宗杲の法系を記す。

- 拙庵徳光(せったん とっこう、1121年 - 1203年、中国・南宋)

- 北礀居簡(ほっかん きょかん、敬叟居簡とも、1164年 - 1246年、中国・南宋)

- 物初大観(もっしょ たいかん、1201年 - 1268年、中国・南宋)

- 晦機元煕(まいき げんき、1238年 - 1319年、中国・南宋)

- 東陽徳輝(とうよう てひ、14世紀前半、中国・元)

- 中巌円月(日本・南北朝、1332年帰朝、中巌派)

- 笑隠大訢(中国・元)

- 用章廷俊(ようしょう てんしゅん、1299年 - 1368年、中国・元)

- 無我省吾(むが しょうご、1310年 - 1381年、日本・南北朝)

- 用章廷俊(ようしょう てんしゅん、1299年 - 1368年、中国・元)

- 石室祖瑛(せきしつ そえい、1291年 - 1343年、中国・元)

- 東陽徳輝(とうよう てひ、14世紀前半、中国・元)

- 晦機元煕(まいき げんき、1238年 - 1319年、中国・南宋)

- 物初大観(もっしょ たいかん、1201年 - 1268年、中国・南宋)

- 浙翁如琰(せっとう にょえん、1151年 - 1225年、中国・南宋)

- 偃渓広聞(えんけい こうもん、1189年 - 1263年、中国・南宋)

- 大川普済(だいせん ふさい、1179年 - 1253年、中国・南宋)

- 妙峰之善(みょうほう しぜん、1152年 - 1235年、中国・南宋)

- 蔵叟善珍(ぞうそう ぜんちん、1194年 - 1277年、中国・南宋)

- 元叟行端(げんそう ぎょうたん、1254年 - 1341年、中国・元)

- 楚石梵琦(中国・元)

- 元叟行端(げんそう ぎょうたん、1254年 - 1341年、中国・元)

- 蔵叟善珍(ぞうそう ぜんちん、1194年 - 1277年、中国・南宋)

- 大日房能忍(日本・鎌倉)

- 北礀居簡(ほっかん きょかん、敬叟居簡とも、1164年 - 1246年、中国・南宋)

- 開善道謙(かいぜん どうけん、12世紀中頃、中国・南宋)

- 李邴(り へい、1085年 - 1146年、中国・南宋、居士)

- 張九成(ちょう きゅうせい、1092年 - 1159年、中国・南宋、居士)

- 無用浄全(むゆう じょうぜん、1137年 - 1207年、中国・南宋)

- 笑翁妙堪(しょうおう みょうたん、1176年 - 1247年、中国・南宋)

- 無文道璨(むもん どうさん、1214年 - 1271年、中国・南宋)

- 笑翁妙堪(しょうおう みょうたん、1176年 - 1247年、中国・南宋)

虎丘派

以下、虎丘紹隆の法系を記す。

- 応庵曇華(おうあん どんげ、1103年 - 1163年、中国・南宋)

- 密庵咸傑(中国・南宋)

- 松源崇嶽(しょうげん すうがく、1139年 - 1209年、中国・南宋、松源派)

- 破庵祖先(はあん そせん、1136年 - 1211年、中国・南宋、破庵派)

- 曹源道生(そうげん どうしょう、生没年不詳、中国・南宋、曹源派)

- 密庵咸傑(中国・南宋)

松源派

以下、松源崇嶽の法系を記す。

- 滅翁文礼(めっとう ぶんらい、生没年不詳、中国・南宋)

- 横川如珙(おうせん にょこう、1222年 - 1289年、中国・南宋)

- 古林清茂(中国・元)

- 了庵清欲(中国・元)

- 竺仙梵僊(中国・元、1330年来朝、竺仙派)

- 月林道皎(日本・鎌倉、1330年帰朝)

- 別源円旨(日本・南北朝、1330年帰朝)

- 石室善玖(日本・南北朝、1318年入元、1326年帰朝)

- 古林清茂(中国・元)

- 横川如珙(おうせん にょこう、1222年 - 1289年、中国・南宋)

- 無得覚通(むとく かくつう、中国・南宋)

- 虚舟普度(きしゅう ふど、1196年 - 1277年、中国・南宋)

- 虎巌浄伏(こがん じょうふく、生没年不詳、中国・元)

- 月江正印(中国・元)

- 明極楚俊(中国・元、1330年来朝、明極派・燄慧派)

- 南楚師説(中国・元)

- 即休契了(しっきゅう きつりょう、1269年 - 1351年、中国・元)

- 愚中周及(日本・南北朝、1351年帰朝、愚中派・仏徳派・仏通寺派)

- 独孤淳朋(どっこ じゅんぽう、1259年 - 1336年、中国・元)

- 虎巌浄伏(こがん じょうふく、生没年不詳、中国・元)

- 虚舟普度(きしゅう ふど、1196年 - 1277年、中国・南宋)

- 運庵普巌(うんあん ふがん、? - 1222年、中国・南宋)

- 虚堂智愚(中国・南宋)

- 霊石如芝(りんせき にょし、1246年 - 1322年以後、中国・南宋から元)

- 南浦紹明(日本・鎌倉、1267年帰朝、大応派)

- 宗峰妙超(日本・鎌倉、大灯派・大徳寺派)

- 関山慧玄(日本・鎌倉から南北朝、関山派・妙心寺派)

- 徹翁義亨(日本・南北朝、徹翁派)

- 可翁宗然(日本・鎌倉から南北朝、1326年帰朝)

- 宗峰妙超(日本・鎌倉、大灯派・大徳寺派)

- 石帆惟衍(しっぱん いえん、生没年不詳、中国・南宋)

- 西礀子曇(せいかん すどん、1249年 - 1306年、中国・南宋、1271年来朝、西礀派・大通派)

- 虚堂智愚(中国・南宋)

- 掩室善開(中国・南宋)

- 石渓心月(しっけい しんげつ、? - 1254年以後、中国・南宋)

- 大休正念(中国・南宋、1269年来朝、大休派・仏源派)

- 無象静照(日本・鎌倉、1265年帰朝、法海派)

- 石渓心月(しっけい しんげつ、? - 1254年以後、中国・南宋)

- 無明慧性(むみょう えしょう、1162年 - 1237年、中国・南宋)

- 蘭渓道隆(中国・南宋、1246年来朝、大覚派・建長寺派)

- 約翁徳倹(やくおう とっけん、1245年 - 1320年、日本・鎌倉)

- 寂室元光(日本・南北朝、1320年入元、1326年帰朝、円応派・永源寺派)

- 約翁徳倹(やくおう とっけん、1245年 - 1320年、日本・鎌倉)

- 蘭渓道隆(中国・南宋、1246年来朝、大覚派・建長寺派)

関山派

以下、関山慧玄の法系(妙心寺派)を記す。

- 授翁宗弼(日本・鎌倉から南北朝)

- 無因宗因(日本・南北朝から室町)

- 日峰宗舜(日本・室町)

- 義天玄詔(日本・室町)

- 雪江宗深(日本・室町)

- 悟渓宗頓(日本・室町、東海派)

- 特芳禅傑(日本・室町、聖沢派)

- 景川宗隆(日本・室町、龍泉派)

- 東陽英朝(日本・室町、霊雲派)

- ……

- 愚堂東寔(日本・江戸初期)

- 至道無難(日本・江戸初期)

- 道鏡慧端(日本・江戸中期)

- 白隠慧鶴(日本・江戸中期)

- 道鏡慧端(日本・江戸中期)

- 至道無難(日本・江戸初期)

- 愚堂東寔(日本・江戸初期)

- ……

- 雪江宗深(日本・室町)

- 義天玄詔(日本・室町)

- 日峰宗舜(日本・室町)

- 無因宗因(日本・南北朝から室町)

徹翁派

以下、徹翁義亨の法系(宗峰妙超に始まる大徳寺派)を記す。

- 言外宗忠(ごんがい そうちゅう、1305年 - 1390年、日本・南北朝)

- 華叟宗曇(日本・室町)

- 一休宗純(日本・室町)

- 墨斎紹等(ぼくさい しょうとう、? - 1496年、日本・室町)

- 養叟宗頤(日本・室町)

- 春浦宗煕(しゅんぽ そうき、1416年 - 1496年、日本・室町)

- 実伝宗真(じつでん そうしん、1434年 - 1507年、日本・室町)

- 古嶽宗亘(こがく そうこう、1465年 - 1548年、日本・室町)

- 伝庵宗器(でんあん そうき、日本・室町)

- 大林宗套(日本・室町)

- 笑嶺宗訢(日本・室町)

- 古渓宗陳(日本・安土桃山)

- 玉甫紹琮(ぎょくほ じょうそう、1546年 - 1613年、日本・江戸初期)

- 賢谷宗良(けんこく そうりょう、日本・江戸初期)

- 清巌宗渭(せいがん そうい、1588年 - 1661年、日本・江戸初期)

- 賢谷宗良(けんこく そうりょう、日本・江戸初期)

- 玉甫紹琮(ぎょくほ じょうそう、1546年 - 1613年、日本・江戸初期)

- 春屋宗園(日本・安土桃山から江戸初期)

- 江月宗玩(日本・江戸初期)

- 一凍紹滴(いっとう じょうてき、1539年 - 1612年、日本・江戸初期)

- 沢庵宗彭(日本・安土桃山から江戸初期)

- 古渓宗陳(日本・安土桃山)

- 笑嶺宗訢(日本・室町)

- 大林宗套(日本・室町)

- 伝庵宗器(でんあん そうき、日本・室町)

- 古嶽宗亘(こがく そうこう、1465年 - 1548年、日本・室町)

- 実伝宗真(じつでん そうしん、1434年 - 1507年、日本・室町)

- 春浦宗煕(しゅんぽ そうき、1416年 - 1496年、日本・室町)

- 一休宗純(日本・室町)

- 華叟宗曇(日本・室町)

破庵派

以下、破庵祖先の法系を記す。

- 無準師範(中国・南宋)

- 兀庵普寧(中国・南宋、1260年来朝、1265年帰国、兀庵派・宗覚派)

- 東巌慧安(日本・鎌倉)

- 西巌了恵(せいがん りょうえ、1198年 - 1262年、中国・南宋)

- 東巌浄日(とうがん じょうにち、生没年不詳、中国・元)

- 別山祖智(べつざん そち、1200年 - 1260年、中国・南宋)

- 断橋妙倫(どんきょう みょうりん、1201年 - 1261年、中国・南宋)

- 石梁以忠(せきりょう いちゅう、生没年不詳、中国・南宋)

- 環渓惟一(かんけい いいつ、1202年 - 1281年、中国・南宋)

- 鏡堂覚円(きょうどう かくえん、中国・南宋、1279年来朝、鏡堂派・大円派)

- 無学祖元(中国・南宋、1279年来朝、無学派・仏光派・円覚寺派)

- 牧谿(中国・南宋から元)

- 雪巌祖欽(せつがん そきん、? - 1287年、中国・南宋から元、雪巌の法系)

- 希叟紹曇(きそう しょうどん、生没年不詳、中国・元)

- 退耕徳寧(ついかん とくねい、生没年不詳、中国・元)

- 円爾(日本・鎌倉、1241年帰朝、聖一派・東福寺派)

- 兀庵普寧(中国・南宋、1260年来朝、1265年帰国、兀庵派・宗覚派)

- 石田法薫(せきでん ほうくん、1171年 - 1245年、中国・南宋)

- 愚極智慧(ぐごく ちえ、生没年不詳、中国・元)

- 清拙正澄(中国・元、1326年来朝、清拙派・大鑑派)

- 竺田悟心(じくでん ごしん、生没年不詳、中国・元)

- 樵隠悟逸(しょういん ごいつ、1262年 - ?、中国・元)

- 愚極智慧(ぐごく ちえ、生没年不詳、中国・元)

無学派

以下、無学祖元の法系を記す。

- 高峰顕日(日本・鎌倉)

- 天岸慧広(日本・鎌倉から南北朝、1329年帰朝)

- 夢窓疎石(日本・鎌倉から南北朝、夢窓派・天龍寺派・相国寺派)

- 無極志玄(日本・鎌倉から南北朝)

- 空谷明応(日本・南北朝)

- 曇仲道芳(日本・南北朝)

- 仲芳中正(ちゅうほう ちゅうしょう、1373年 - 1451年、日本・室町、1401年入明)

- 曇仲道芳(日本・南北朝)

- 空谷明応(日本・南北朝)

- 春屋妙葩(日本・南北朝)

- 義堂周信(日本・南北朝)

- 絶海中津(日本・南北朝、1368年入明、1378年帰朝)

- 鉄舟徳済(日本・南北朝、1344年頃帰朝)

- 龍湫周沢(日本・南北朝)

- 無極志玄(日本・鎌倉から南北朝)

- 一翁院豪(日本・鎌倉)

雪巌の法系

以下、雪巌祖欽の法系を記す。

- 霊山道隠(りょうざん どういん、1255年 - 1325年、中国・元、1319年来朝、仏慧派)

- 鉄牛持定(中国・元)

- 絶学世誠(中国・元)

- 古梅正友(中国・元)

- 無文元選(日本・南北朝、聖鑑派・方広寺派)

- 古梅正友(中国・元)

- 絶学世誠(中国・元)

- 高峰原妙(こうほう げんみょう、1238年 - 1295年、中国・南宋から元)

- 中峰明本(中国・元)

- 千巌元長(せんがん げんちょう、1284年 - 1357年、中国・元)

- 万峰時蔚(中国)

- ……

- 費隠通容(中国・明)

- 隠元隆琦(中国・明から清、1654年来朝、黄檗宗・隠元派)

- 木庵性瑫(中国・明から清、1655年来朝)

- 鉄牛道機(日本・江戸初期)

- 即非如一(中国・明から清、1657年来朝)

- 独立性易(中国・明から清、1653年来朝)

- 木庵性瑫(中国・明から清、1655年来朝)

- 隠元隆琦(中国・明から清、1654年来朝、黄檗宗・隠元派)

- 費隠通容(中国・明)

- ……

- 大拙祖能(日本・南北朝、1358年帰朝、大拙派)

- 万峰時蔚(中国)

- 復庵宗己(日本・鎌倉から南北朝、復庵派)

- 遠渓祖雄(えんけい そおう、1286年 - 1344年、日本・鎌倉から南北朝、1316年帰朝、遠渓派・幻住派)

- 古先印元(日本・鎌倉から南北朝、1326年帰朝、古先派)

- 馮子振(中国・元、居士)

- 無隠元晦(日本・南北朝、豊前の人)

- 千巌元長(せんがん げんちょう、1284年 - 1357年、中国・元)

- 中峰明本(中国・元)

聖一派

以下、円爾の法系を記す。

- 東山湛照(日本・鎌倉)

- 虎関師錬(日本・南北朝)

- 無関普門(日本・鎌倉、1251年入宋、1262年帰朝、南禅寺派)

- 南山士雲(なんざん しうん、1254年 - 1335年、日本・鎌倉)

- 乾峰士曇(けんぽう しどん、1285年 - 1361年、日本・鎌倉から南北朝)

- 白雲慧暁(はくうん えぎょう、1228年 - 1297年、日本・鎌倉)

- 癡兀大慧(日本・鎌倉)

- 蔵山順空(日本・鎌倉)

- 固山一鞏(日本・鎌倉から南北朝)

曹源派

以下、曹源道生の法系を記す。

- 痴絶道冲(ちぜつ どうちゅう、1169年 - 1250年、中国・南宋)

- 頑極行弥(がんき ぎょうみ、13世紀後半、中国・南宋)

- 一山一寧(中国・元、1299年来朝、一山派)

- 雪村友梅(日本・南北朝、1329年帰朝)

- 太清宗渭(日本・南北朝)

- 太白真玄(日本・南北朝から室町)

- 太清宗渭(日本・南北朝)

- 雪村友梅(日本・南北朝、1329年帰朝)

- 一山一寧(中国・元、1299年来朝、一山派)

- 頑極行弥(がんき ぎょうみ、13世紀後半、中国・南宋)

脚注

注釈

出典

参考文献

- 飯島春敬編『書道辞典』(東京堂出版、初版1975年)

- 堀江知彦「墨跡」ほか、「圜悟克勤」「古林清茂」「無準師範」などの禅僧。

- 新川晴風「蘭渓道隆」「印可状」「字号」「法語」「偈」「遺偈」

- 宇野雪村「中国書道概説」

- 伊藤峻嶺「唐様」

- 北川博邦「江月」「清巌宗渭」

- 中西慶爾編『中国書道辞典』(木耳社、初版1981年)

- 二玄社編集部編『書道辞典 増補版』(二玄社、初版2010年)ISBN 978-4-544-12008-0

- 諸橋轍次著『大漢和辞典』(大修館書店、新版1968年(初版1957年))

- 新村出 『広辞苑 第1版』(岩波書店、新版1964年(初版1955年))

- 梅棹忠夫ほか 『日本語大辞典』(講談社、1989年)ISBN 4-06-121057-2

- 日本

- 「日本7 鎌倉II」(『書道全集 第19巻』平凡社、新版1971年(初版1966年))

- 神田喜一郎「日本書道史7 鎌倉II」

- 古田紹欽「大燈国師の墨跡」「『虚堂和尚上堂語』宗峰妙超」「『看読真詮榜』宗峰妙超」「書人小伝・宗峰妙超」

- 中田勇次郎「『法語』蘭渓道隆」「『偈』無学祖元」

- 「日本9 江戸 I」(『書道全集 第22巻』 平凡社、新版1971年(初版1966年))

- 外山軍治「明末の帰化僧と日本文化」「鉄牛和尚五十初度偈」

- 小松茂美「特別展 日本の書への手引き」(『特別展 日本の書』東京国立博物館、初版1978年)

- 可成屋 『すぐわかる日本の書』(東京美術、新版2008年(初版2002年))ISBN 978-4-8087-0734-7

- 名児耶明監修『決定版 日本書道史』(芸術新聞社、初版2009年)ISBN 978-4-87586-166-9

- 名児耶明「鎌倉」

- 橋本貴朗「南北朝・室町」

- 鈴木晴彦「江戸中・後期」

- 「図説 日本書道史」(『墨スペシャル 第12号 1992年7月』芸術新聞社)

- 名児耶明「名品鑑賞 鎌倉」

- 木下政雄「名品鑑賞 南北朝・室町」

- 渡部清「名品鑑賞 安土桃山・江戸前期」

- 鈴木晴彦「名品鑑賞 江戸中・後期」

- 古谷稔監修 『書道の知識百科』(主婦と生活社、新版1996年(初版1994年))ISBN 4-391-11937-4

- 田上恵一「古典に親しむ」

- 山内常正「書法の歴史」

- 石川九楊『説き語り 日本書史』(新潮選書、初版2011年)ISBN 978-4-10-603694-1

- 『別冊太陽 日本のこころ191 日本の書 古代から江戸時代まで』(平凡社、初版2012年)

- 峯岸佳葉「墨跡」「茶掛けの流行 墨跡から和歌書へ」

- 橋本貴朗「室町時代」

- 六人部克典「名品紹介 室町時代」

- 鈴木晴彦「江戸時代」

- 名児耶明「日本の書をもっと楽しむためのQ&A」

- 中国

- 「中国11 宋II」(『書道全集 第16巻』平凡社、新版1971年(初版1967年))

- 神田喜一郎「宋代禅僧の墨跡」

- 福嶋俊翁「『印可状』無準師範」「『印可状』圜悟克勤」「『尺牘 与無相居士』大慧宗杲」「『法語』密庵咸傑」

- 中田勇次郎「法語 与済侍者」(「中国12 元・明 I」『書道全集 第17巻』 平凡社、新版1971年(初版1967年))

- 峯岸佳葉「墨跡について」(角井博監修『決定版 中国書道史』芸術新聞社、初版2009年)ISBN 978-4-87586-165-2

- 西林昭一・石田肇「五代・宋・金」(『ヴィジュアル書芸術全集 第7巻』 雄山閣、1992年)ISBN 4-639-01036-2

- 西林昭一・澤田雅弘「元・明」(『ヴィジュアル書芸術全集 第8巻』 雄山閣、初版1992年)ISBN 4-639-01036-2

- 鈴木洋保・弓野隆之・菅野智明『中国書人名鑑』(二玄社、初版2007年)ISBN 978-4-544-01078-7

- 中田勇次郎「宋」(「中国書道史」『書道藝術 別巻第3』 中央公論社、初版1977年)

- 寺田隆信『物語 中国の歴史』(中公新書、新版2006年(初版1997年))ISBN 4-12-101353-0

- 比田井南谷 『中国書道史事典 普及版』(天来書院、初版2008年)ISBN 978-4-88715-207-6

- 日中

- 鈴木翠軒・伊東参州 『新説和漢書道史』(日本習字普及協会、1996年)ISBN 978-4-8195-0145-3

- 藤原鶴来『和漢書道史』(二玄社、2005年)ISBN 4-544-01008-X

- 木村卜堂『日本と中国の書史』(日本書作家協会、初版1971年)

- 石川九楊・加藤堆繋 『書家101』(新書館、新版2007年(初版2004年))ISBN 978-4-403-25074-3

- 渡部清「日本・中国楷書比較」(「楷書百科」『墨 1996年7月臨時増刊 書体シリーズ1』芸術新聞社)

- 伊吹敦『禅の歴史』(法藏館、新版2006年(初版2001年))ISBN 978-4-8318-5632-6

関連項目

- 中国の書道史

- 日本の書道史 - 日本の書流

- 国宝一覧#墨蹟

- 東京国立博物館所蔵文化財一覧#書跡・典籍・古文書

外部リンク

- en:List of National Treasures of Japan (writings: others)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 禅林墨跡 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou