Search

大石寺

大石寺(たいせきじ)は、日蓮正宗総本山の寺院である。宗祖は日蓮。正応3年10月12日(1290年11月15日)、第二祖(開祖)日興によって開創された。寺号の大石寺は地名の大石ヶ原(おおいしがはら)に由来する。開基檀那は南条時光。

概要

山号は「多宝富士大日蓮華山」(たほうふじだいにちれんげさん)で、「大日蓮華山」とも言う。

身延山を下山した日蓮の弟子である日興が最初に開いた寺院であり、日蓮の信者であった南条時光の支援によって建立された。

日蓮が定めた六老僧の一人である日興の法脈を継承しているので興門流とも呼ばれ、勝劣派、宗祖本仏論、不受不施を奉ずる富士門流に属す。

後に大石寺を辞して重須に移った日興の本陣寺である北山本門寺、北山から分派した西山本門寺、 南条家の屋敷を寺院とした下条妙蓮寺、大石寺の真の後継者であった日郷が建てた小泉久遠寺とともに、日興門流の所謂「富士五山」の一つであり、さらに 京都要法寺、伊豆実成寺、保田妙本寺とあわせて「興門八本山」の一つとも称される。

明治期には富士門流の統一教団日蓮宗興門派(のち本門宗)の結成に参加し、興門八本山より輪番制で就任する同宗の管長には、第4代として大石寺55世の日布、第15代として大石寺56世の日応などが就任した。

以上の経緯は、当時の明治憲法による門下統一の指針に従っての致し方なくされた暫定措置でもあった。

しかし、大石寺傘下の末寺に於いては他山の影響力は殆どなく、大石寺の貫主を法主として信奉していたので、明治憲法の改正に伴って、ようやく大石寺を日蓮正宗の総本山として、独立したのである。

戦後は上述の下条妙蓮寺をはじめ、香川の讃岐本門寺、宮崎の日向定善寺などが本山格寺院として日蓮正宗に帰一した。

所在地は静岡県富士宮市上条2057番(北緯35度16分41.98秒 東経138度35分19.99秒)。墓苑の一部は同市北山に属する。駐車場、売店を除く境内地は墓苑を含めて南北約1550m、東西約1150mである。

明治の作家・大町桂月は、「大石寺を見ずして寺を語ることなかれ」と評している。

日蓮正宗では、大石寺に参詣することを「総本山に登る」という意味から「登山」という。

1950年代初期に、創価学会の第二代会長・戸田城聖によって、創価学会員の大石寺への月例登山会が実施されるようになった。その後、法華講(古くからの信徒組織)でも、法華講連合会の発足後は、法華講員の月例登山会などを行うようになった。

それ以降、1991年に日蓮正宗宗門が創価学会に破門を通告するまでの間は、学会員の登山者数の方が、法華講員の登山者数よりも圧倒的に多かった。

現在(学会員が日蓮正宗の信徒資格を喪失した1997年以降)は、大石寺に登山・参詣できるのは、法華講員のみに限られる。日蓮正宗の信徒でない一般の人は、境内の散策・見学は自由ではあるが、教義と防犯上の理由のため、奉安堂内部への立ち入りは禁止されている。

その他の堂宇に於いては外部からの見学や参拝は自由になっているが、堂宇内に立ち入っての参拝はできない。

しかし特例として宿坊である石之坊に於いては午前9時から午後5時まで、法要が行われている時以外は自由に堂内に立ち入ることができる。

日蓮正宗信徒以外の一般の人が諸堂宇内部に立ち入ることが禁止されている理由としては、破門した創価学会員や顕正会員等がいたずら目的に紛れ込んで、堂宇や境内に対して迷惑行為を働かせない為の防犯目的でもある。

また、信徒であっても総本山到着時に内拝券の交付を受けていない場合は奉安堂内部への立ち入りはできない。

さらに、毎年4月6日・7日は霊宝虫払い、11月20日・21日は宗祖御大会の二大法要が奉修されるため、あらかじめ大石寺から許可を得た信徒以外は大石寺境内への参詣はできない。

大石寺境内は基本的に賽銭箱は一切置いておらず、信者でない者からの寄付は一切受け付けておらず、不受不施の精神は今も行われている。

大石寺内部の諸堂宇には歴代法主が書いた板曼荼羅が安置されており、基本的に仏像類は一切安置されていない。

起源と歴史

日蓮の六人の弟子の一人である日興は身延の地頭・波木井実長と意見の相違で身延山久遠寺を離山する。後に、上野の地頭であった南条朝臣時光の招請を受けて正応3年(1290年)、富士山麓の大石ヶ原に移り住んだのが大石寺のはじまりである。これに供奉した主要の弟子が塔中(脇寺)を建立し、現在の大石寺の原型ともいえる姿ができた。

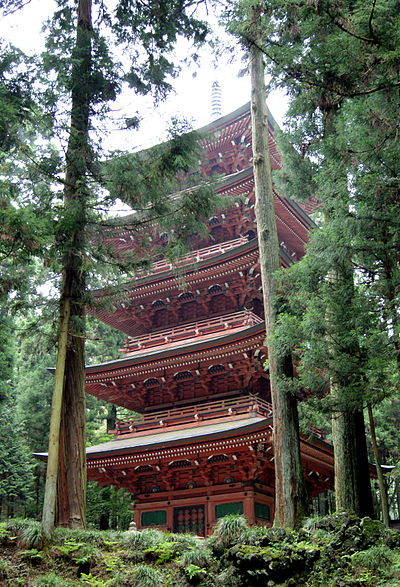

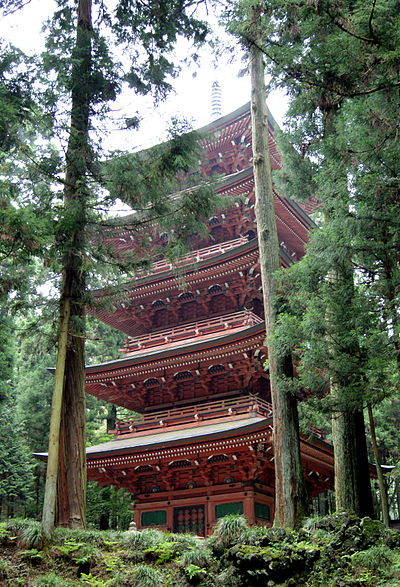

その後、江戸時代前半の第17世日精の御影堂再建にはじまり、第25世日宥時代の三門建立、第27世日養時代の客殿再建、第31世日因時代の五重塔建立(寛延2年〈1749年〉)によって、江戸時代中期には主要な伽藍が整った。このころ活躍した狩野派の絵師・狩野舟川(かのうしゅうせん、生没年不詳)により描かれた『大石寺境内図』(縦3.2m×横1.9m、大石寺蔵)には、当時の大石寺山内の堂宇が精巧に描かれており、今日見られるような景観となっている。

大石寺は、「本門戒壇の根本霊場」と位置づけられており、本門戒壇が建立されたときは正式寺号である大本門寺を公称するとの言い伝えもある。また、「本門戒壇の大御本尊」が安置されていることから、この世における唯一の常寂光土とも位置づけられている。

近世

江戸時代、仏教の諸宗派の教学研究の拠点は各本山から檀林に移った。大石寺は、勝劣派である日興門流の他の本山や日隆門流の各本山とともに細草檀林を創設した。19世紀にはいり、細草檀林の化主を大石寺が連続して輩出するようになり、明治初頭の閉林までの歴代96人中42人が大石寺の出身となった。

また、大石寺は江戸城では独礼席を許され、また大石寺第25世日宥は後水尾天皇の皇孫であり第6代将軍徳川家宣正室の天英院の猶子(養子)に迎えられているほか、将軍家や大名家、江戸時代著しく力の衰えていた皇室・公家などの崇敬を得たが、他の宗派と同様に布教活動は江戸幕府の厳しい統制を受け続けた。

近代

明治時代の動きは次のとおり。

- 1872年(明治5年) 明治政府が敷いた一宗一管長制に基づき、法華宗各派が合同して結成した日蓮宗に参加。

- 1874年(明治7年) 日蓮宗が一致派・勝劣派の二派になり、大石寺は勝劣派へ。

- 1876年(明治9年) 勝劣派から富士門流統一教団の日蓮宗興門派が独立、大石寺はその結成に参加。

- 1881年(明治14年) - 1882年(明治15年) 日蓮宗興門派第4代管長に大石寺第55世日布。

- 1891年(明治24年) - 1892年(明治25年) 日蓮宗興門派第15代管長に大石寺第56世日応。

- 1899年(明治32年) 日蓮宗興門派は本門宗と改称。

- 1900年(明治33年) 大石寺は末寺等87箇寺とともに本門宗を離れ、日蓮宗富士派を結成。

- 1912年(明治45年) 日蓮宗富士派は日蓮正宗と改称(現在に至る)。

境内

境内(敷地内)には、五重塔(重要文化財)、御影堂(県指定文化財)、三門(県指定文化財)などの堂宇がある。1998年に純和風の客殿、2002年に宗旨建立750年を記念して、正本堂跡地に奉安堂(伝宗祖日蓮真筆「本門戒壇之大御本尊」を安置)が建立された。そのほかに1958年建立の大講堂や1988年建立の六壷、1994年建立の広布坊などがある。

境内地東方には11ヘクタール、16,000基となる日蓮正宗の墓苑があり、大石寺歴代住職でもある総本山法主の墓地、僧侶墓地に続いて一般信徒の墓地もある。一般信徒の墓地には日蓮正宗の熱心な信者でもあった創価学会初代会長の牧口家の墓や第二代会長戸田家の墓(なお、戸田城聖・創価学会第二代会長本人の墓は、五重塔のそばに建っている)などがあるほか、俳優赤木圭一郎の墓もある。大石寺の総門・三門から御影堂に至る参道には中央塔中(脇寺)が立ち並んでいる。これら中央塔中は大石寺開山直後の建立であり、いずれも700年を超える古刹である。また、諸堂宇は耐震強度の問題から、十八箇坊の新築工事を行い、完成と同時に順次落慶法要が奉修された。

大石寺境内には桜の木が数多く植えられており、中央塔中の枝垂れ桜は景勝地として知られているほか、境内を南北に流れる御塔川(潤井川)や常灯ヶ峰の桜は静岡県内の名所として有名である。開花の時期に合わせて多くの観光客やカメラマンが訪れるが、霊宝虫払大法会が行われる毎年4月6日と7日は、曜日に関わらず一般者の立ち入りが禁止されるので注意が必要である。

総門と三門を結ぶ石畳の両側には、総門より三門に向かい左手に、2階建ての常灯坊、柱に遮られることのない1000畳を超える大広間を持つ広布坊、総二坊があり、右手には常来坊と、総二坊と石畳を挟んでシンメトリーのように総一坊が聳え立っている。この総一坊・総二坊ともに230畳を超える広間が、1階に1室、2階と3階にそれぞれ4室(4室のうち2室に本尊が安置)があり、信徒の宿坊や集会所として使用される。総一坊東側玄関前には団参用のバスターミナルもあり、三門前には国道469号が横断している。また三門より中央塔中を上りきって右手に折れると、大石寺開山700年記念事業で整備された日本庭園「法祥園」が明鏡池を中心としてひろがり、その右手には東塔中がある。

寺宝

- 秘仏とされる「本門戒壇之大御本尊」(弘安2年(1279年)10月12日図顕、奉安堂に安置)

- 最初佛 日蓮の御影(祖師像)(奉安堂・戒壇本尊に向かって右側の宮殿に安置)

- 御灰骨 日蓮の遺骨(奉安堂・戒壇本尊に向かって左側の宝塔に安置)

- 日蓮の歯である「御生骨」(御肉牙、日蓮の遠忌と法主の代替法要の際にのみ内拝が許される)

- 日蓮が祈雨の際に用いたとされる「雨の祈りの三具足」

- 本尊

- 日蓮真筆の本尊(戒壇大御本尊以外)

- 弘安3年(1280年)3月の「師資伝授之御本尊」(「紫宸殿御本尊」との異称は誤謬伝と決判されている。)

- 建治元年(1275年)11月の本尊

- 弘安3年(1280年)5月9日南之坊開基の少輔公日禅へ授与の御本尊

- 弘安3年(1280年)11月本門寺重宝の本尊

- 日興真筆の本尊

- 「御座替本尊」(正応3年(1290年)10月13日書写、宝永3年(1706年)6月15日に客殿安置本尊として模刻造立)

- 「御手続御本尊」(正慶元年(1332年)11月3日書写)

- 「御筆止御本尊」(正慶2年(1333年)1月27日書写)

- 嘉元元年(1303年)8月13日書写、第17世日精が之を謹刻・開眼し六壷に安置するところの常住板御本尊(これと全く同じものが品川区・妙光寺本堂に安置されている。)等

- その他の本尊

- 文永11年(1274年)12月の「万年救護本尊」(大講堂安置の常住板御本尊、真筆は保田妙本寺)

- 御影堂安置の常住板御本尊(年月日不明、日蓮真筆の本尊を第17世日精が謹刻)

- 五重塔安置の常住板御本尊(31世日因が寛延2年(1749年)2月28日に書写)

- 三門安置の常住板御本尊(年月日不明、25世日宥が書写)

- 典礼院安置の常住板御本尊(66世日達が昭和44年(1969年)1月12日に書写)

- 納骨堂安置の導師板御本尊(67世日顕が平成16年(2004年)10月に書写)

- 十二角堂安置の御本尊(年月日不明、56世日応が書写)

- その他、歴代の大坊重宝常住御本尊

- 日蓮真筆の本尊(戒壇大御本尊以外)

- 画像、御影像

- 宗祖日蓮「鏡の御影」

- 御影堂安置の宗祖等身大御影像(元中5年(1388年)造立、越前法橋快恵作)

- 客殿安置の宗祖御影像(万治3年(1660年)造立・第17世日精造立)

- 日蓮御真蹟

- 諌暁八幡抄

- 衆生心身御書

- 南条殿御返事

- 宝軽法重事など

- 刀剣

- 北条弥源太が日蓮に奉納したと伝わる刀剣一振り(国宝)のちに盗難に遭い、現在行方不明。

これらの重宝は「御霊宝」と称され、毎年4月7日に奉修されている御霊宝虫払大法会で虫干しされ、参詣檀徒に披露されている。本尊については120体ほど収蔵されているが、虫払大法会で虫干しされる本尊は9世・日有以前の60体ほどで、残りの本尊は日を改めて関係者のみによって虫干しされる。また、盂蘭盆会の際、客殿内の特設祭壇には現法主書写(最新)の大坊重宝常住御本尊1体が奉掲される。

「宗教法人大石寺」役員

開山以来、大石寺住職は「日蓮の法を内証に付嘱される総本山法主」と位置づけられ、大石寺の末寺すべてを束ねる。現在でいう包括宗教法人である「宗教法人日蓮正宗」の代表役員、管長である。

- 住職(大石寺第68世)早瀬日如

- 主任理事 佐藤日学(百貫坊住職)

- 理事兼執事、総代 小川只道(理境坊住職)

- 執事 関快道(久成坊住職)

- 理事 山崎慈昭(総一坊住職)

- 同 田爪鏡道(蓮成坊住職)

- 理事補 小林道剛(遠寿坊住職)

- 総代 渡辺定元(了性坊信徒、法華講大講頭)

- 同 井出光彦(百貫坊信徒、筆頭総代)

- 同 吉野達也(観行坊信徒)

堂宇・建造物

伽藍・その他の施設

- 大坊(だいぼう)は、正応3年(1290年)10月創建、昭和37年(1962年)再建、平成13年(2001年)拡充・新築された。大石寺建立の基であり、大奥(庫裡)・対面所・各役員室・内事部・会議室などがある。

- 総門(黒門)(そうもん・くろもん)は、大永2年(1522年)創建、寛永15年(1638年)再建、現在の門は明治13年(1880年)に再建新築されたもので、平成10年(1998年)に三門から真南の現在の場所へ移設された。古来より黒塗りのため通称黒門と呼ばれ、境内の最南端に位置し、大石寺の表玄関となっている。江戸中期の『大石寺境内図』に描かれているように、古来、黒門は三門から真南の位置になく、少し東寄りにあった。そして、昭和47年(1972年)1月3日に鉄筋コンクリート作りの総門(新総門)が三門から真南の場所に建立し、黒門は旧総門となった。平成10年(1998年)に新総門が解体され、黒門がその跡地に移設されて再び総門となった。

- 中門(二天門)(なかもん・にてんもん)は、寛永15年(1638年)に創建した朱に塗られた門である。たびたび修築されてきたが、現在の門は昭和34年(1959年)に再建されたもので、屋根を銅葺に改めた。中央塔中と御影堂の間の参道にある。

- 鬼門(おにもん)は、享保2年(1717年)に建立し、昭和33年(1958年)屋根を銅葺に改めた。中央塔中を上り、中門の手前を左折すると朱塗りで古風な唐破風造りのこの門があり、上部に鬼の面が付けられているのでこの名がある。鬼門とは仏法帰入の象徴といわれる。

- 裏門(うらもん)は、昭和63年(1988年)10月に移転再建した。創建の記録はないが、江戸中期の『大石寺境内図』に描かれている。六壷正面参道の南端に位置する。

- 中講堂(ちゅうこうどう)は、昭和63年(1988年)1月に建立した。大講堂の西隣に位置した3階建ての建物で、大講堂から渡り廊下で連絡している。1階は応接室・会議室、2階は富士学林図書館、3階は約300人を収容する講堂になっている。

- 鐘楼(しょうろう)は、時を告げる梵鐘が備えられた楼であり、毎日朝夕と正午の3回、時を告げ、また大法要の折や大晦日にも撞かれる。江戸時代初期に創建され、明治4年(1871年)に改築、平成2年(1990年)4月再建、梵鐘は昭和28年(1953年)鋳造されたもの。

- 鼓楼(ころう)は、御影堂で法要を奉修する際に出仕太鼓を打つための楼である。江戸時代初期に創建され、大正4年(1915年)改築、平成2年(1990年)4月再建された。

- 御経蔵(おきょうぞう)は、元禄10年(1697年)創建、昭和48年(1973年)10月再建。奉安堂の東方に建てられており、内部には輪蔵という回転式書架(御書庫)があり、県指定文化財の明本一切経が格納されている。

- 御宝蔵(ごほうぞう)は、第9世日有による創建で、寛正6年(1465年)に小校倉に造営された。現在の建物は寛政2年(1790年)に再建にされたもので、その後、数回にわたり修理が加えられている。客殿の北、大書院の隣に建てられており、重要文化財(『諌暁八幡抄』などの真筆御書)などの重宝が厳護されている。これらの重宝は御霊宝虫払大法会の時、客殿にて参詣の信徒にも拝観が許されている。

- 多宝蔵(たほうぞう)は、平成2年(1990年)4月に法祥園西側に創建された。貴重な古文書等が収蔵されており、耐震耐火建築になっている。

- 十二角堂(位牌堂・開山堂)(じゅうにかくどう・いはいどう・かいさんどう)は、貞享4年(1687年)8月再建、昭和35年(1960年)12月1日再建された。創建の記録はない。十二角に作られた堂宇でこの名がある。日興以来の歴代先師の五輪の位牌を安置していることから位牌堂とも称す。以前は御影堂の東後方にあったが、昭和44年(1969年)春、現在地(潤井川の東)に移転された。

- 書院(しょいん)は、江戸時代初期の創建といわれ、第26世日寛・第36世日堅の代に再建され、明治13年(1880年)に復興、大正8年(1919年)に増築されている。現在の建物は、昭和56年(1981年)10月に復興建立されたもので、大書院と称しており、内部は198畳敷の大広間となっている。書院とは講義や客の接待をするところで、創建当時から客殿北側に建てられている。

- お華水と閼伽堂(おはなみずとあかどう)は、奉安堂の東、杉の巨木の下に湧き出る清泉を「お華水」という。閼伽とは仏前に供える浄水のことで、古来、このお華水を御宝前に供えている。閼伽堂は昭和48年(1973年)10月再建された。創建の記録はない。

- 六万塔(ろくまんとう)は、奉安堂広開門の東側、熱原三烈士墓碑の東隣に建つ塔身が六角の高さ6mからなる2基の塔である。古い塔は、宝永元年(1704年)に建立され、旧六万塔とも称される。新しい塔は平成6年(1994年)4月28日に建立され、新六万塔とも称される。塔身が六角であるのは、六万恒河沙の地涌の菩薩が、妙法弘通のために涌出したことを表している。

- 宗務院(しゅうむいん)は、昭和56年(1981年)10月に独立の建物として大講堂南側に完成した。日蓮正宗の宗務行政を司る庁舎で、以前、大講堂内に設置されていた。さらに遡ると明治末期の六壷の入り口の門には宗務院の看板があった。

このほかに坊舎などあわせて50以上の堂宇からなる。

坊舎

大石寺境内の坊舎は、数百から数千人を収容できる大型の坊舎5つと、二十数ヶ坊からなる塔中坊に大別され、いずれも登山信徒の休憩・宿泊坊になっている。また、大型の坊舎は各種行事のメイン会場・サブ会場にも利用されている。

大型の坊舎

総門を入ると広大な「広布の広場」があり、その西側に、広布坊と総二坊が建ち並び、広布坊の南側に常灯坊がある。広布の広場の東側には常来坊と総一坊があり、常来坊の東側には登山事務所(平成3年(1991年)7月に総一坊1階に開設)が設置されており、登山事務の一切を行っている。

塔中坊

三門と中門の間の石畳の参道の両側に建ち並ぶ12ヶ坊を中央塔中と呼ぶ(蓮蔵坊を含めることもある)。中門の東側にある法祥園と潤井川に挟まれて南北に並ぶ5ヶ坊が東塔中である(石之坊、雪山坊、蓮葉庵、富士見庵を含めることもある)。最も北にある妙遠坊は御影堂の真東に位置する。中央塔中の西裏の3ヶ坊が西塔中であり、客殿の真南に位置する。

塔中の各坊にも、全国の末寺と同じように、法華講の支部が設置されているが、このうち、理境坊には法華講理境坊支部(古い時代からの法華講中)と理境坊所属妙観講支部が、また、南之坊には法華講南之坊支部(古い時代からの法華講中)と南之坊所属蘇生講支部がある。一方、檀家がいない坊や数所帯のみの坊では支部が結成されていない。

中央塔中

日興、日目の弟子によって正応3年(1290年)から延元2年(1337年)の間に創建された各坊である。参道の敷石は昭和36年(1961年)に拡張され現在に至っている。その両脇には富士山の湧き水が流れ、春には参道を覆うように枝垂れ桜が咲き乱れる。

なお、大石寺創建の正応3年(1290年)に創建された塔中坊は、蓮蔵坊、理境坊、久成坊、上蓮坊(後の百貫坊)、寂日坊、少輔坊(後の南之坊)の6ヶ坊であったが、蓮蔵坊は宝永2年(1705年)、第24世日永が再興して学頭寮とした。現在の建物は多宝蔵の北側(中門と法祥園の間)にあり、登山信徒の宿坊としては利用されていない。

西塔中

西塔中(にしたっちゅう)と称す。かつては妙遠坊もあったが、現在は東塔中に移り、その跡地に遠寿坊が移転新築された。

東塔中

東塔中(ひがしたっちゅう)と称す。石之坊の本堂を「常唱堂」と呼び、その境内には日興が富士上野の地に移ってから大石寺大坊が完成するまでの間、説法のために座ったと伝承される大石「説法石」がある。

- 蓮葉庵(れんようあん)は、往古の寿命坊旧跡に第52世日霑が創建し、第56世日応・第60世日開・第66世日達の代にも再建し、現在の建物は平成2年(1990年)4月に再建された。

- 富士見庵(ふじみあん)は、元禄年中(1700年頃)に遠信坊日具によって石之坊北隣に創建した(当時は不二見庵と命名)。その後、明治18年第53世日布が再建。現在の建物は昭和33年(1958年)に現在地(浄蓮坊東隣)に再建され、宗務役員寮とした。その後、数回にわたり修理が加えられている。

それ以外の坊舎

この他に、大石寺総門より約2km離れた場所に下之坊(しものぼう)がある。日興が身延を離山されてまず寄宿されたのが下之坊であるとされるが、その下之坊は現在の下之坊より北に位置していたと考えられる。総本山19世日舜が大石寺を退かれるにあたり、現在の地に旧名を襲って再興したと考えられる。曽ては大石寺の一つの坊であったが、下之坊は大石寺の境内地の外にあるため、現在は静岡北布教区(大石寺を除く富士宮市)の管轄となる。下之坊の境内には本堂のほかに三師塔、墓所、旧本堂などがあり、また、広範囲にわたる藤棚は誠に見事であり、富士宮の観光名所でもある。

身延を離れた日興が暫く逗留したのもこの地であり、荷物を解いたときの蔓(つる)がそのまま根付いたとされる「かなと蔓」が生えている。毎年12月15日には法主の導師により、下条妙蓮寺ほか近隣の寺院の住職や大石寺の役僧を迎えて下之坊におけるお会式が奉修される。

墓地・墓碑・納骨堂

墓地

五重塔の後方、駿河湾を一望できる木立に囲まれた丘の上にある墓地は、昭和44年(1969年)6月に御影堂裏手から移転し開苑された。総面積は、109,652平方メートル(33,000坪)であり、三師塔、歴代法主墓地、典礼院などがある。

- 三師塔(さんしとう)は、宗祖日蓮・二祖日興・三祖日目、以上三師の墓であり、中央大塔・西大塔・東大塔がいずれも墓地内に造立されている。

- 中央大塔(貞享2年(1685年)造立、翌年に興・目二祖の塔を造立)

- 西大塔(享保16年(1731年)8月上旬に造立(宗祖第450遠忌記念)、翌年に興・目二祖の塔を造立(日興・日目400遠忌記念))

- 東大塔(昭和36年(1961年)11月20日に造立(宗祖第680遠忌記念))

- 典礼院(てんれいいん)は、墓地の中央広場で管理事務を司っている墓地事務所である。昭和44年(1969年)の開苑とともに建立され、現在の建物は昭和59年(1984年)7月に再建された。

- 歴代法主墓地

- 僧侶墓地

- 墓域(AからNまでの14ブロック)

- 大忠霊塔(大東亜戦争戦没者顕彰塔)

墓碑

- 熱原三烈士墓碑(あつわらさんれっしぼひ)は、弘安2年(1179年)の熱原法難により殉死した神四郎(じんしろう)・弥五郎(やごろう)・弥六郎(やろくろう)の三烈士の墓碑である。奉安堂と御影堂の中間、少し東寄りにある。

- 大名墓地(だいみょうぼち)大納骨堂東側にある江戸時代に大石寺信仰をしていた大名各家の供養塔等。

納骨堂

- 大納骨堂(だいのうこつどう)は、昭和35年(1960年)12月1日、御影堂裏手の墓地北辺に創建され、初めは納骨堂と称した。昭和44年(1969年)春、現在地(潤井川の東)に移転新築し、以後、大納骨堂と称している。現在の建物は平成17年(2005年)3月に再建し、約25万体の遺骨を収容できる。中央の三師塔は平成8年(1996年)に再建された。

その他の施設・建造物

- 法祥園(ほうしょうえん)は、平成2年(1990年)春、大石寺開山700年記念事業により蓮葉庵の南に整備された1600坪余の庭園である。中央には明鏡池がある。

- 東山駐車場(旧・池田山)

- バスターミナル(書籍販売コーナーを併設)

- 塔の原グラウンド

- 常灯山(とこひやま)

- 洗心

- 橋

- 開白橋

- 珠珙之橋

- 御塔橋(昭和44年(1969年)8月27日造立)

- 冨士見橋

- 大石橋

- 龍門橋(国道469号)

- なお、大石橋と龍門橋の間の潤井川には、大石滝という滝がある。

- 地下道

- 清貫洞

- 華山函

- 華吉函

その他、各地に出張所が存在する。

また、2006年6月には、宗務院発行の書籍類などを出版・発売する新たな出版社として設立された大日蓮出版(代表取締役社長・宮野審道(宗務院副教学部長、東京都墨田区・妙縁寺住職))の本社も大石寺内に設置され、同年9月に、大石寺境内に隣接する場所で起工式が行われて社屋が建設され、同年12月18日に落成式が行われた。2007年1月から、落成した社屋での業務が開始されている。

過去にあった堂宇・建造物、旧名

- 正本堂(昭和47年(1972年)9月建立、平成10年(1998年)4月解体)

- 大客殿(昭和39年(1964年)3月建立、平成7年(1995年)9月解体)

- 大化城(昭和35年(1960年)建立、昭和63年(1988年)解体)

- 総門(新総門、鉄筋コンクリート作り)(昭和47年(1972年)建立、平成10年(1998年)解体)

- 法華講事務所(昭和47年(1972年)10月建立、平成23年(2011年)解体、当初、輸送センターと称した。)

- 広布の塔

- 題目供養塔(皆成仏塔、66世日達の染筆)

- 宝物館(奉安殿内に設置)

- 垂迹堂

- 天主堂(天拝堂・天王堂・天堂)

- 寿命坊(じゅみょうぼう)

- 対山坊(たいざんぼう)

- 芙蓉坊(ふようぼう)

- 奉天坊(ほうてんぼう、現在は理境坊富士宮出張所)

- 一之坊(いちのぼう、現在は総一坊)

- 二之坊(にのぼう、現在は総二坊)

- 三之坊(さんのぼう、現在は総一坊)

- 四之坊(しのぼう、現在は総二坊)

- 五之坊(ごのぼう、現在の広布坊の位置にあった)

- 衛坊

- 衛一坊(えいいちぼう)

- 衛二坊(えいにぼう、現在は常楽坊)

- 衛三坊(えいさんぼう、現在は妙護坊)

- 衛四坊(えいしぼう、現在は法護坊)

- 衛五坊(えいごぼう)

月例行事

- 毎日 丑寅勤行〔午前2:30 客殿〕

- 第一日曜日 広布唱題会〔午前8:00 客殿。必要に応じて大講堂でも同時放送〕

- 1日 晨朝衆会

- 7日 晨朝衆会、開山日興上人御報恩御講〔午前7:00 御影堂、2月の祥月命日のみ客殿〕

- 13日 晨朝衆会、宗祖日蓮大聖人御報恩御講〔午前7:00 御影堂〕(塔中坊および全国末寺では第二日曜日)

- 15日 晨朝衆会、三祖日目上人御報恩御講〔午前7:00 御影堂、11月の祥月命日のみ客殿〕

これらの行事は法主の導師のもと奉修される。

〔〕は法要会場。太字は特別法要

年中行事

- 1月1日 元朝勤行〔午前2:30 客殿〕

- 2月3日 節分会〔御影堂〕

- 2月6日・2月7日 興師会(開山日興祥月命日)〔6日午後4:00、7日午前7:00 客殿〕

- 2月16日 宗祖日蓮大聖人誕生会〔午前7:00 御影堂〕、御塔開き〔五重塔〕

- 3月春分の日 春季彼岸会〔午前9:00 客殿〕

- 3月28日 立宗内証宣示旨報恩会〔午前7:00 御影堂〕

- 3月下旬 得度式〔六壷〕

- 4月6日・4月7日 御霊宝虫払大法会〔奉安堂、御影堂、客殿〕

- 4月下旬 教師補任式〔客殿〕

- 4月28日 立宗会〔午前7:00 御影堂〕

- 5月1日 大行会(開基壇那南条時光祥月命日)〔午前7:00 客殿〕

- 8月15日 盂蘭盆会〔午前9:00 客殿〕、14日に墓参

- 9月12日 御難会(竜ノ口法難会)〔午後6:00 御影堂〕

- 9月18日・9月19日 寛師会(第26世日寛祥月命日)〔客殿、常唱堂〕※奉納角力大会・花火大会も同時開催

- 9月秋分の日 秋季彼岸会〔午前9:00 客殿〕

- 11月15日 目師会(第三祖日目祥月命日)〔午前7:00 客殿〕

- 11月20日・11月21日 宗祖日蓮大聖人御大会〔御影堂、客殿と大講堂で同時放送〕

1月・7月中毎朝 唱題行〔客殿、登山会中は大講堂を使用することも〕

これらの法要は法主の導師のもと奉修される。

〔〕は法要会場と開式時間(変更が生じる場合あり)。太字は宗門主催の特別法要

上記以外で、歴代法主の遠忌法要等の宗門法要も執り行われる。

記念行事・年間方針

- 平成2年(1990年)、三万総会(大石寺開創700年記念)

- 平成4年(1992年)、顕正・広布の年

- 平成5年(1993年)、団結・広布の年

- 平成6年(1994年)、地涌六万の年、地涌六万大総会

- 平成7年(1995年)、行学の年

- 平成8年(1996年)、開拓の年

- 平成9年(1997年)、充実の年

- 平成10年(1998年)、革進の年、十万総登山(客殿新築落慶記念)

- 平成11年(1999年)、出陣の年

- 平成12年(2000年)、折伏実行の年

- 平成13年(2001年)、誓願貫徹の年

- 平成14年(2002年)、法礎建立の年、三十万総登山(宗旨建立750年・奉安堂落慶記念)

- 平成15年(2003年)、広布大願の年

- 平成16年(2004年)、破邪顕正の年

- 平成17年(2005年)、僧俗前進の年

- 平成18年(2006年)、決起の年

- 平成19年(2007年)、行動の年

- 平成20年(2008年)、躍進の年

- 平成21年(2009年)、正義顕揚の年、七万五千大結集総会・五十万総登山(立正安国論正義顕揚750年記念)

- 平成22年(2010年)、広布前進の年

- 平成23年(2011年)、実践行動の年

- 平成24年(2012年)、実行前進の年

- 平成25年(2013年)、団結前進の年

- 平成26年(2014年)、折伏貫徹の年

- 平成27年(2015年)、達成・出陣の年、第二祖日興上人御生誕770年奉祝大法要・同 記念法要

- 平成28年(2016年)、折伏躍進の年

- 平成29年(2017年)、折伏育成の年

- 平成30年(2018年)、行動の年

- 令和元年(2019年)、勇躍前進の年

- 令和2年(2020年)、御命題達成の年

- 令和3年(2021年)、宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年の年

太字は記念行事

交通

- 自動車

- 東名高速道路富士ICより16km、新東名高速道路新富士ICより14km。

- 西富士道路→富士宮道路→国道469号経由

- 中央自動車道河口湖ICより46km。

- 国道139号→国道469号経由

- (国道139号→静岡・山梨県道71号→静岡県道75号→国道469号経由は38km)

- 中央自動車道甲府南ICより50km。

- 国道358号→国道139号→富士宮道路→国道469号経由

- 公共交通機関

- JR身延線富士宮駅から富士急静岡バス「大石寺入口」バス停下車。

- 東京駅からやきそばエクスプレス高速バス「大石寺」バス停下車。

- 東海道新幹線・新富士駅から東海道本線・富士駅を経由する直通バスも運行。(御開扉が行われる日のみ)

- 京都駅および大阪阿部野橋駅からフジヤマライナー高速バス「大石寺」バス停下車。

大石寺建造物建立年表

文化財

出典:

- 重要文化財

- 五重塔

- 太刀(銘吉用)

- 日蓮自筆遺文

- 千居遺跡

- 県指定文化財

- 御影堂

- 山門

- 万暦本一切経

ギャラリー

脚注

注釈

出典

参考文献

- 榎木境道『富士門流の歴史 重須篇』妙教編集室、2007年7月22日。 NCID BB02958240。OCLC 838850738。

- 木村勝行「日蓮門下合同問題について 法華宗の場合」(pdf)『現代宗教研究』第29号、日蓮宗現代宗教研究所、〒146-8544東京都大田区池上1丁目32番15号、1995年3月1日、61-63頁、ISSN 02896974、OCLC 175063770、2014年11月27日閲覧。

- 斎藤昭俊・成瀬良徳 編『日本仏教宗派辞典』(初版)新人物往来社、1988年5月20日。ISBN 978-4404015051。 NCID BN02176681。

- 執行海秀『日蓮宗教学史』平楽寺書店、1952年。ASIN B000JB9ZAG。ISBN 4831301590。OCLC 835620183。

- 大石寺建造物解説『日蓮正宗総本山大石寺写真集』(大石寺、2003年10月)

- 宗旨建立750年慶祝記念出版委員会 編『日蓮正宗入門』阿部日顕(監修)(第2版)、大石寺、2002年10月12日。ISBN 978-4904429778。 NCID BA56841964。OCLC 675627893。https://web.archive.org/web/20041105054029/http://www.geocities.jp/shoshu_newmon/。2014年12月5日閲覧。 (ISBNは、改訂版のもの。)

- 『日蓮正宗富士年表』(富士学林、1990年3月)

- 『宗旨建立と750年の法灯』(大石寺、2003年3月)

- 『日興上人・日目上人正伝』(大石寺、1991年5月)

- 『日蓮正宗総本山 大石寺案内』(大日蓮出版、2010年)ISBN 978-4-904429-76-1

- 日蓮宗事典刊行委員会 編『日蓮宗事典』日蓮宗宗務院、1981年10月13日。ASIN B000J7QTDQ。 NCID BA61075492。OCLC 17071163。

関連項目

- 日蓮正宗

- 奉安堂

- 奉安殿 (大石寺)

- 御影堂 (大石寺)

- 三門 (大石寺)

- 五重塔 (大石寺)

- 客殿 (大石寺)

- 六壷

- 大講堂 (大石寺)

- 正本堂 (大石寺)

- 大石寺住職一覧

- 勝劣派

- 富士門流

- 本門宗

- 富士五山 - 北山本門寺、上条大石寺、西山本門寺、小泉久遠寺、下条妙蓮寺

- 興門八本山 - 富士五山に加えて伊豆実成寺、保田妙本寺、京都要法寺

- 本門寺

- 日本の寺院一覧

- 日蓮正宗寺院一覧

- 宗祖日蓮大聖人御大会

外部リンク

- 日蓮正宗大石寺公式サイト

- 日蓮正宗総本山大石寺写真集

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 大石寺 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou