Search

万葉仮名

万葉仮名(まんようがな)は、古代の日本で日本語を表記するために漢字(真名)の音を借用(仮借)して用いられた文字である。片仮名や平仮名の誕生前の日本において、漢字のみで日本語を記述するために用いられ、『萬葉集』(万葉集)での表記に代表されるため万葉仮名と呼ばれる。

万葉仮名は、漢字(真名)を使った仮名の始まりとされ、真仮名(まがな)、真名仮名(まながな)とも言い、用法上は仮名の一種だが、字形としては漢字である。9世紀に入ると、この万葉仮名をもとに片仮名や平仮名が考案され使われ始めた。

概要

「波奈」(花)、「也麻」(山)のように、漢字をその字義にかかわらず日本語の音節の表記のために用いるのが万葉仮名の最大の特徴である。『万葉集』を一種の頂点とするので万葉仮名と呼ばれる。『古事記』や『日本書紀』は漢文主体だが、歌謡や訓注などに同様の表記が用いられており、これも万葉仮名と呼ぶ。

一つの音節に対して複数種の漢字が用いられ、例えば「し」に対して之、思、師、四、志など多くの漢字が使われている。大野晋の作成した一覧表(1958年)から、万葉仮名で使われる漢字の数は973に達する、という説も流布している。

万葉仮名の歴史

漢字によって日本語の音を写すという点では、中国の史書『魏志倭人伝』(3世紀末)に「卑弥呼」「耶馬臺」等の先例がある。仏典でサンスクリット(梵語)の人名、地名などを漢字で表記するのと同様である。

現在知られる国内最古の資料と言えるのは、5世紀の稲荷山古墳から発見された金錯銘鉄剣である。辛亥年(471年)の製作として、第21代雄略天皇に推定される名「獲加多支鹵(わかたける)大王」やその宮「斯鬼(しき)宮」、日本神話の登場人物で四道将軍の1人の大彦命に推定される「意富比垝(おほひこ)」を始祖として、鉄剣の製作者とある「乎獲居(をわけ)臣」に至る8代の系譜があり、それらの人名や地名を表記する文字が刻まれている。5世紀には江田船山古墳出土銀錯銘大刀にも、「獲加多支鹵(わかたける)大王」、「无利弖(むりて)」、「伊太和(いたわ)」という字音表記がある。なお、「癸未」銘のある隅田八幡神社人物画像鏡に「意柴沙加(おしさか)宮」、「斯麻(しま)」、「開中(かはち?)費直」の表記があり、「癸未」が443年で、かつ日本製だった場合は国内最古の資料となる。いずれにしても漢字の音を借りて固有語を表記する方法は既に5世紀に存在していた事になる。

7世紀初めの推古期になると上宮聖徳法王帝説や金石文に多くの事例が見られる。ただし、これらの推古期遺文は年代についての異説も多い。7世紀中頃の木簡(大阪市中央区の難波宮跡出土。652年以前と推定)に「皮留久佐乃皮斯米之刀斯(はるくさのはじめのとし)」と和歌の冒頭と見られる11文字が記されている。7世紀末の木簡(徳島市、観音寺遺跡出土)にある「奈尓波ツ尓作久矢己乃波奈(なにわつにさくやこのはな)」は古来有名な難波津の歌を写したものとしてよく知られている。

8世紀に成立した古事記・日本書紀や万葉集には多くの万葉仮名が使われている。それぞれ以下のような特徴がある。

- 古事記(712年) - 呉音の字音を用いる。一字一音節(漢字一字で一音節を表わす)

- 本文は漢文であるが、一部に日本語を万葉仮名で表記する。

- 歌謡は万葉仮名で表記する。

- 日本書紀(720年) - 漢音を主とし、呉音も用いる。一字一音節。

- 歌謡は万葉仮名で表記する。

- 万葉集(8世紀後半) - 呉音に加え、和訓を用いる。その他、一字二音節などの表記や、十六(しし)のような言葉遊びも含め、自由な用法が見られる。また、万葉仮名を主体に表記するものと、和訓を主体に表記するものがある。

- 仮名主体表記の例:安思比奇能 夜麻毛知可吉乎 保登等藝須 都奇多都麻泥尓 奈仁加吉奈可奴(あしひきの やまもちかきを ほととぎす つきたつまでに なにかきなかぬ)

- 訓字主体表記の例:春過而 夏来良之 白妙能 衣乾有 天之香来山(はるすぎて なつきたるらし しろたへの ころもほしたり あめのかくやま)

一字一音節で漢字の字音(音読み)を用いるのが古い用例である。もっとも、漢字の音と日本語の音は必ずしも一致しておらず、例えば「ヌ」に当る音が中国語になかったため「奴」(no)の字を用いたが、この字は「ノ」とも読まれた。和訓(訓読み)は後に生まれたもので、推古期遺文にも見られる(前述のように年代の異論がある)。例えば「をはりだ」という地名は、音で「乎波理陀」、訓で「小治田」と書くことができる。また、日本で一般的に使われていた音読みは呉音であり、『日本書紀』で漢音(当時の中国語の音)が用いられているのは異例である。これが日本書紀中国人述作説の根拠の一つとなっている。奈良時代にはこの他にも、正倉院文書(大宝二年戸籍、正倉院万葉仮名文書等)や金石文(仏足跡歌碑等)、木簡資料、風土記、続日本紀宣命などの例がある。

平安時代に入っても「新撰万葉集」(893年、913年)のように万葉仮名が用いられていたが、やがて平仮名・片仮名が万葉仮名に代って広く用いられるようになる。

平仮名は万葉仮名の草書体化が進められ、独立した字体と化したもの、片仮名は万葉仮名の一部ないし全部を用い、音を表す訓点・記号として生まれたものと言われている。

ただし平仮名・片仮名が普及した後にも「催馬楽」などの歌謡、神道の祝詞、「和名類聚抄」などの辞書(漢字の読み方を万葉仮名で示す)などでは万葉仮名が使われている。

現代でも地名や人名(特に女性名)などで漢字の意味を離れ、音を使って書き表す例があり、万葉仮名と同様に捉えることができる。

分類

本居宣長の門人に学んだ春登上人は『万葉用字格』(1818年)の中で、万葉集の用字を正音・略音・正訓・義訓・略訓・約訓・借訓・戯書に分類した。有名な分類であるが、義訓と戯書の区別が明確でないなど未整理な箇所もある。

- 正音 - 漢字の字音を用いる。例:阿(あ)、伊(い)、渡(と)。

- 略音 - 漢字の字音の一部を用いる。例:安(あ)、印(い)、騰(と)。

- 正訓 - 漢字の和訓を用いる。例:吾(あ)、天(あめ)、恋(こひ)、門(と)、常(とこ)、山(やま)。

- 義訓 - 和訓を複雑に転用。例:丸雪(あられ)、未通女(をとめ)、金(あき)、白(あき)。

- 略訓 - 漢字の和訓の一部を用いる。例:足(あ)、髪(か)、市(ち)。

- 借訓 - 和訓の音を意味に関わりなく転用。例:得管(うつつ)、夏樫(なつかし)、鶴(つる)、鴨(かも)。

- 約訓 - 音の一部を省略。例:朝明(あさけ)、常磐(ときわ)。

- 戯書(ぎしょ、ざれがき) - 十六(しし)のような言葉遊び。

次に橋本進吉による万葉仮名の簡便な分類を示す。

- 音仮名

- 1字で1音節を表すもの

- (漢字音の全部を用いる)以(い)、呂(ろ)、波(は)

(漢字音の一部を用いる)安(あ)、楽(ら)、天(て)

- (漢字音の全部を用いる)以(い)、呂(ろ)、波(は)

- 1字で2音節を表すもの

- 信(しな)、覧(らむ)、相(さが)

- 訓仮名

- 1字で1音節を表すもの

- 女(め)、毛(け)、蚊(か)、石(し)、跡(と)、市(ち)

- 1字で2音節または3音節を表すもの

- 蟻(あり)、巻(まく)、鴨(かも)、慍(いかり)、下(おろし)、炊(かしき)

- 2字で1音節を表すもの

- 嗚呼(あ)、五十(い)、可愛(え)、二二(し)、馬聲(い)、蜂音(ぶ)、石花(せ)

- 2字または3字で2音節を表すもの

- 十六(しし)、八十一(くく)、神楽声(ささ)、切木四(かり)

『万葉集』以外の史書、木簡、金石文等で用いられるのは、ほぼ1字1音節の万葉仮名に限られる。

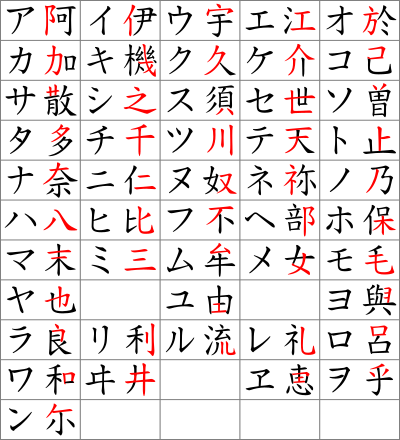

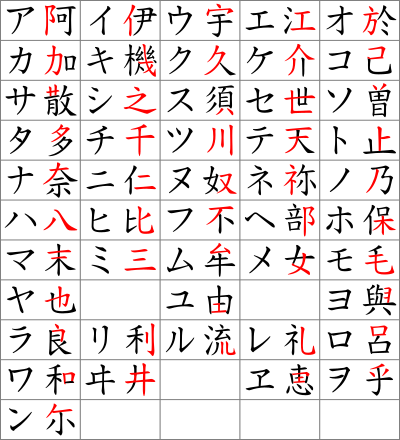

1字1音万葉仮名一覧

表中の甲類・乙類については上代特殊仮名遣を参照。

その他

- 平仮名を女仮名と呼ぶのに対して、漢字(男文字)を用いる万葉仮名を「男仮名」と呼んだ例がある。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 大野晋「仮名文字・仮名文の創始」『岩波講座 日本文学史 古代2』(岩波書店、1958年)

- 沖森卓也「万葉仮名」平川南・沖森卓也・栄原永遠男等編『文字と古代日本』5「文字表現の獲得」(吉川弘文館、2006年)pp318-33。

- 森博達『日本書紀の謎を解く:述作者は誰か』(中央公論新社〈中公新書1502〉、1999年)ISBN 4121015029

関連文献

- 堀田勝郎『万葉仮名甲乙の再考』市民出版、1979年。

- 堀田勝郎『「万葉仮名甲乙の再考」補追記』市民出版、1979年。

- 堀田勝郎『再び万葉仮名の甲乙について』市民出版、1980年。

- 姜斗興『吏読と万葉仮名の研究』和泉書院、1982年。ISBN 4900137499

- 安本美典『卑弥呼は日本語を話したか:倭人語を「万葉仮名」で解読する』PHP研究所、1991年。ISBN 456952902X

- 石川九楊『万葉仮名でよむ『万葉集』』岩波書店、2011年。ISBN 9784000248105

- 内田賢徳・乾善彦編『万葉仮名と平仮名:その連続・不連続』三省堂、2019年。ISBN 9784385361673

- 澤崎文『古代日本語における万葉仮名表記の研究』塙書房、2020年。ISBN 9784827301342

関連項目

- 漢文

- 上代特殊仮名遣

- 変体仮名

- 人名用漢字

- 宣命

- 吏読、郷札 - 漢字による朝鮮語の表記法

- 当て字

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 万葉仮名 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou