Search

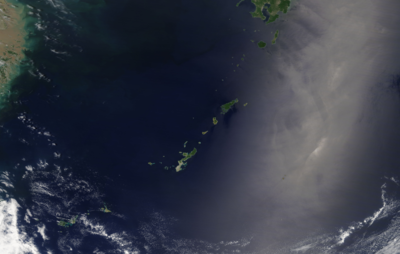

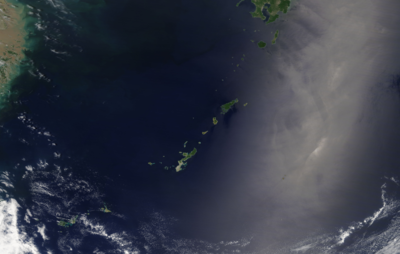

南西諸島

南西諸島(なんせいしょとう)は、九州島南方から台湾北東にかけて、約1200キロメートルにわたり点在する島嶼群である。

北から南へ、大隅諸島、吐噶喇列島、奄美群島、沖縄諸島、先島諸島(宮古列島と八重山列島)と連なり、沖縄諸島の東に離れて大東諸島、八重山列島の北に離れて尖閣諸島がある。日本列島の南西側にあたり、東・南側が西太平洋のフィリピン海、西・北側が東シナ海である。日本の行政区分としては与論島までが鹿児島県(薩南諸島)、与論島や徳之島などの北西にある硫黄鳥島が沖縄県最北端である。

名称と範囲

沖縄島「南西諸島」という名称は、海上保安庁の前身である日本海軍水路部が中心となって1887年(明治20年)頃に命名した地名とされ、翌年発行した海図『石垣泊地 日本・南西諸島・石垣島』にその名称が初めて記載されている。1894年(明治27年)発行の『日本水路誌』以降の海図から本格的に使用され、また国土地理院の前身の一つである日本陸軍陸地測量部による1937年(昭和12年)発行の陸図にも記載されている。しかし、「南西諸島」の名称は水路部など限定された組織で使用されたためか、太平洋戦争が開始されるまで、一般には知れ渡ることは無かった。日本の降伏に前後する米軍統治下の沖縄でも、公文書のごく一部に「南西諸島」が記載されているだけで、後に日本復帰した沖縄県でも使用例はほとんど無い。

現行の国土地理院の地方図と海上保安庁の水路図誌では「南西諸島」が使用されている。これは1965年10月25日の第4回「地名等の統一に関する連絡協議会」において「南西諸島」の使用合意がなされ、それ以降の国土地理院の陸図と海上保安庁海洋情報部刊行の海図で、正式名称として使用されている。

また、「地名等の統一に関する連絡協議会」では以下の名称も合意されている。

- 「地名等の統一に関する連絡協議会」により合意された決定地名奄美大島

- 1965年10月25日(第4回) - 「南西諸島」

- 1971年2月5日(第17回) - 「尖閣諸島」、「大東諸島」

- 2010年2月15日(第72回) - 「奄美群島」

- 2011年5月26日(第73回) - 「琉球諸島」

- ※薩南諸島については第65回「地名等の統一に関する連絡協議会」で保留になっている。

南西諸島の他の呼称

南西諸島には時に、以下の名称が使用されることがある。

- 琉球列島(りゅうきゅうれっとう)

- 琉球海溝と沖縄トラフとの間に形成された背斜部分が弧状となった島嶼群(弧状列島)で、南西諸島のうち、東シナ海の大陸棚上に位置する尖閣諸島と太平洋の深海底上に存在する大東諸島を除く。1907年(明治40年)に発行された地質学者の脇水鉄五郎の著書『沖縄視察談』に見受けられる。上記とは別に、琉球列島は沖縄県全域を構成する島々で、琉球諸島と同義に説明している文献もある。

- 琉球諸島(りゅうきゅうしょとう)

- 南西諸島と同じく行政名であり、一般にはあまり使用されていない。江戸時代中期の新井白石が著した『南島志』を初め、明治時代でも琉球諸島は奄美群島以南の地域を指していた。また沖縄における戦後の米軍統治期でも、奄美群島が日本復帰するまで、米軍は奄美群島以南を琉球諸島と呼称していたと思われる。そして奄美返還後、琉球諸島の範囲は本土復帰していなかった沖縄県全域を示すようになった。しかし、「地名等の統一に関する連絡協議会」は、大東諸島以外の沖縄県全域を範囲として合意した。また、琉球列島のうち沖縄県に属する島嶼群、すなわち沖縄諸島と先島諸島を範囲とし、大東・尖閣諸島を含まないとする文献もある。国土地理院の前身の一つである地理調査所は、1958年(昭和33年)以降に発行した陸図で使用してから、国土地理院刊行の地図にこの名称を用いている。

- 南島(なんとう)

- 九州以南の島嶼を示す言葉で、古代から存在し、『日本書紀』に南島人と交流を行ったという記録がある。南西諸島の名称が使用される以前の、1873年(明治6年)発行『南島水路誌』でも確認できる。行政・学術名称でもないが、民俗・文化研究に関する資料に多く見られる。

また、以下に「南西諸島」とほぼ同義で、使用されていない名称を挙げる。

- 州南諸島(しゅうなんしょとう)

- 「南西諸島」という名称が誕生する以前に海軍省が命名し、九州の南に位置する島嶼群という意味で名付けられたと思われる。1886年(明治19年)発行の水路誌に見られるが、1894年(明治27年)の水路誌には南西諸島へ改名後、一切用いられていない。1885年(明治18年)に大東諸島が日本に編入した際、九州の南よりも多少離れた位置に存在する為か、この名称はふさわしくなかったと考えられる。

- 海南諸島(かいなんしょとう)

- 1887年(明治20年)頃に田代安定により命名された。その後約30年間にわたって田代は使用し続けたが、途中から州南諸島と同義に扱い、併用している。柳田國男の著書の一部にこの名称は記載されているが、一般には普及しなかった。

地質学的・地形学的区分

「南西諸島」は公共機関が決定した行政名称であって、地理学・地球科学で用いられる専門用語ではない。

地質学的・地形学的観点では1885年のハインリッヒ・エドムント・ナウマンの地質構造図にLiukiu Bogenの名称がみられる。

- 琉球弧(りゅうきゅうこ)

- 琉球列島とほぼ同義に扱われるが、厳密には日本列島を形成する島弧の一つで、九州は西南日本弧と琉球弧の結合部分に位置する。琉球弧は、琉球列島と九州の他に台湾も含む。行政名の南西諸島と異なり、琉球弧は地理学や地球科学分野での学術用語である。1870年代にハインリッヒ・エドムント・ナウマンや原田豊吉が命名したドイツ語 " Liukiu Bogen " を訳した言葉で、南西諸島や琉球列島という名称が成立する以前に存在していた。

- 琉球彎(りゅうきゅうわん)

- 明治時代後期に、琉球弧と同義の琉球彎(りゅうきゅうわん)という用語も現れたが、戦後に入ってからほとんど使用されなくなった。

地質学的・地形学的には地質構造上の凹地のトカラ構造海峡(悪石島と宝島の間)と慶良間海裂(沖縄島と宮古島の間)で分け、東北琉球・中部琉球・西南琉球や北琉球・中琉球・南琉球など3つの区域に分けられるようになっている。

各諸島の地形概要

南西諸島の内、尖閣・大東諸島を除く琉球列島は琉球海溝と沖縄トラフとの間に位置する。またトカラ列島の悪石島から小宝島、沖縄島と宮古島の2間に琉球列島を分断する2本の構造線が存在し、前者はトカラ構造海峡(この海峡は生物地理区の旧北区と東洋区の境界の一つで、渡瀬線といわれる)、後者は慶良間海裂(宮古凹地)と呼ばれる。琉球弧はこれらの構造線を境にして北から、北琉球(大隅諸島など)、中琉球(奄美群島、沖縄諸島など)、南琉球(宮古・八重山列島)と分けられる。

大隅諸島

大隅諸島は南西諸島の北部に位置し、屋久島、種子島、口永良部島、馬毛島の4島から成るが、広義には西側の三島村に属する島々(上三島、口之三島ともいわれる)も含まれる。種子島西部、屋久島東部などにサンゴ礁が小規模であるが発達し、これらは南西諸島に分布する最北端のサンゴ礁と考えられる。

九州地方の最高峰である宮之浦岳を擁する屋久島は、中新世に四国海盆の沈み込みにより生じた花崗岩が、隆起と侵食を受けて、高く険しい山地を形成したと思われる。海岸付近では数百メートルを超す急な斜面が現れるが、島中央部に向かうにつれて、斜面は緩くなる。山頂部は岩盤がむき出しの状態となるトア地形が生じている。これは、長年の風化や、氷期に起こった周氷河作用によるものと考えられる。南部と東部の海岸部に4段または5段に及ぶ海岸段丘が発達している。更新世に段丘が形成されたと思われるが、海抜数メートルの非常に低い場所に完新世時代の段丘が見受けられる。

高峻な地形の屋久島に対して、種子島は低平な台地状の島である。種子島は海底から隆起した島で、全体的に海岸段丘が発達している。特に島北西岸部は幾度にわたって形成された海岸段丘が見受けられるが、南東部では段丘地形が侵食され、溺れ谷が目立つ。これは島北部は主に砂岩と粘板岩の堅硬な互層から成り、南部は礫岩や泥岩などの軟弱な地質で構成されているからである。また島全体はテフラと呼ばれる火砕流による堆積物が完新世に広がり、地上の動植物に多大な影響を及ばしたと見られる。

口永良部島と上三島は、阿蘇山から南へ連なる霧島火山帯に属する。また硫黄島と竹島は鬼界カルデラの外輪山の一部を成し、ほとんどのカルデラは海底に沈んでいる。直径約20kmの楕円形カルデラで水深は最大500mにも達する。過去に大規模な火砕流を伴う噴火は少なくとも4回発生し、最近の噴火時期は約7300年前である。これらの火砕流は東側に離れた屋久島と種子島、さらに九州南端の大隅半島や薩摩半島にまで及んだ。口永良部島の東部と西部に2つの火山体を有する。特に東部に位置する新岳の噴火活動は活発で、有史時代から何度も噴火している。1933年の噴火により東側山麓に存在した集落が消滅している。

吐噶喇列島

吐噶喇列島は全域が鹿児島県鹿児島郡十島村に帰属する島嶼群である。全長約320kmに及び、琉球弧内弧の火山島が列をなす。霧島火山帯に含まれ、その内硫黄島・竹島からトカラ列島を経て、沖縄県最北端の硫黄鳥島までをトカラ火山島列といわれる。トカラ列島は第四紀に形成した新期火山島列と、第三紀に噴火し火山地形の原型を留めていない旧期火山島列に大別される。旧期火山島列は新期火山島列よりも大陸側に位置する。

旧期火山列は安山岩質の火山島で構成されるが、中には宝島や小宝島のようにサンゴ礁由来の地形が発達している島もある。臥蛇島や平島は島の一部を囲む急で険しい断崖もあれば、平坦で緩やかな傾斜面を有する場所も存在する。また宝島と小宝島は約2,500年前に発生した大地震による隆起運動が認められ、宝島は約3m、小宝島は最大8mも上昇したことが判明した。霧島火山帯という活発な火山帯、トカラ構造海峡、沖縄トラフの拡大等と多くの要因が挙げられる。

新期火山列に属する火山島は海面下約500mの海底から山体を成し、海抜979mの御岳を持つ中之島は海底からの比高が約1,500mに達する。口之島は2箇所のカルデラが分布し、その内比較的新しく形成されたカルデラ内に3つの中央火口丘が存在する。このカルデラは島南東部に位置し、長径2.5kmの楕円形を有し、外輪山の原型を保っている。中央火口丘はいずれも溶岩ドームで、その一つの燃岳には噴気活動が見受けられる。諏訪之瀬島は、霧島火山帯の桜島とともに非常に活発な火山活動を行う。過去200年間で少なくとも8回の噴火が認められ、スコリアと溶岩を大量に噴出している。1813年頃(文化年間)にスコリアは集落地に厚さ50cm以上堆積し、当時の住民は島外への避難を余儀なくされた。

奄美群島

奄美群島は南西諸島の中北部に位置し、最北の奄美大島から南端の与論島までの約200kmの海上に連なる島嶼群である。国土地理院発行の陸図に長らく「奄美諸島」と表記されていたが、2010年2月15日の第72回「地名等の統一に関する連絡協議会」において、「奄美群島」は決定地名として採用された。

奄美群島で最大の面積を有する奄美大島は、古生代のジュラ紀から白亜紀にかけて形成された基盤岩類が露出している。そのほとんどは侵食により急峻な山地形を成しているが、標高300m付近に平らな地形を有し、さらに島南西部の山頂部(標高約300mから450m)には起伏の小さい突起状の地形を確認できる。これらは準平原(侵食小起伏面)といわれ、南西諸島の一部の島も準平原が形成されている。島の海岸線は入り組んだ構造をしたリアス式海岸で、周囲の海岸には現生サンゴ礁が見られる。島北東部の笠利半島は上述した奄美大島主体部の地形と異なる。海岸段丘が広く分布し、厚さ約40mの海洋堆積物で構成されている。

喜界島は数段に及ぶサンゴ礁段丘で形成されている。島の海岸線沿いに完新世に形成されたサンゴ礁段丘が4段も確認でき、また北西に向かうにつれて、この段丘面の高度は小さくなる。奄美群島の東部に位置する喜界島は海溝側に最も近く、フィリピン海プレートの沈み込みで隆起が激しい。実際に喜界島の隆起速度は琉球列島内で最大で、約7千年間で10m以上も隆起している。この島で発生した隆起運動は大地震による地殻変動によるものと考えられる。

徳之島は火成岩を主に基盤とし、島最高峰の井之川岳の標高は645mに達する。それに対し沖永良部島と与論島全体は隆起サンゴ礁の段丘で形成され、最高標高は約200mと比較的低く、河川も発達していない。

沖縄諸島

沖縄諸島は南西諸島の中央部に位置する島嶼群で、南西諸島で最大の面積を有する沖縄島(沖縄本島)をはじめ、その周辺離島の慶良間列島や久米島などで構成される。行政上の区分として、大東諸島は沖縄諸島に含まれるのが一般的である。

沖縄諸島の主島である沖縄島は地質構造上、うるま市石川から残波岬付近までを結ぶ境界(石川地峡)を基準に南北で異なる地形・地質を有する。本部半島を除く島北部は、白亜紀に形成した変成岩の一種・千枚岩で主に構成された名護層で占める。しかし島北部から見て南東側(名護市東部から金武町)は砂岩質付加体の嘉陽層で、場所によっては大きく褶曲した地層を観察できる。本部半島と伊平屋島、伊是名島から南東にかけて付加し、その内の嘉陽層は付加体構造をとる沖縄島北部周辺の中で最も新しく形成された基盤である。

本部半島は主に古生代末の結晶質石灰岩とチャート、泥岩から成る。カルスト地形が発達し、熱帯地方特有の円錐カルストやポリエといわれる溶食窪地が多数見受けられる。半島中央に位置する海抜約400mの山頂の起伏は緩く、西側に向かうにつれ標高は下がる。本部半島の西方海上に位置する伊江島は、全体的に第四紀に形成された石灰岩に覆われた平坦な地形である。しかし、島の東寄りに古生代のチャートが突出した城山(伊江島タッチュー)が聳え、透水性の石灰岩と不透水層のチャートの間から湧水が現れる。

沖縄島中南部は北部の地質と異なり、サンゴ礁を由来にする第四紀石灰岩(琉球石灰岩)と、新第三紀の泥岩や砂岩等で占められた島尻層群で構成される。山地状の北部に対して、中南部は台地・低地から成り、河川は北部と比較して発達していない。島南部は北西 - 南東方向に走向を持つ断層が多数存在するが、これらは琉球石灰岩が堆積する以前に形成されている。島尻層群泥岩層の風化速度は日本本土と比べて大きい為、広い盆状の谷が点在し、また砂岩層には水溶性の天然ガスを含み、南部一帯に分布している。島南東部に位置する中城湾は過去に陸塊が陥没し、海岸沿いに広がる平野の西側に沖縄島から見て東寄りの分水嶺が形成されたと考えられる。

伊平屋・伊是名島はチャートと砂岩から構成され、石灰岩は見受けられない。山勝ちな島々で、伊平屋島には琉球列島で最大の沖積平野の一つが広がる。慶良間列島も山地状の島々であるが、砂岩と変成岩(緑色片岩と千枚岩)で成る。千枚岩は慶良間列島各地に分布するが、緑色片岩は過去に銅鉱を産出した久場島と屋嘉比島に見られる。久米島北部は第三紀の火山岩で構成され、標高300m以上に達するが、南部は琉球石灰岩が卓越し平地を成している。久米島各地には鉱山跡が残存し、かつて金を採掘していた。また久米島東海岸の奥武島には畳石といわれる安山岩の柱状節理が形成されている。

沖縄県最北端に位置する硫黄鳥島は、本県における唯一の活火山島で、霧島火山帯の南端と考えられる。硫黄岳とグスク岳の2つの火山体を有し、硫黄岳には火口湖が、グスク岳に外輪山が形成されている。数万年前から火山活動を継続し、硫黄を含む噴気を上げている。1959年に島民を久米島に避難させて以降、無人島と化している。

宮古列島

宮古列島(宮古諸島)は、沖縄島の南西約300kmに位置し、その間には慶良間海裂(宮古凹地)と呼ばれる水深1,000m程の窪地が存在する。当諸島の地質のほとんどは琉球石灰岩から成り、その下部に砂岩・泥岩の島尻層を基盤とする。地形は山地の無い平坦な低地で、当諸島の最高標高は宮古島の115mである。

本諸島の主島・宮古島は台地状の島で、北東ないし南海岸には海崖が発達するが、西海岸は砂浜が広がる。北東部の海岸線に沿って発達した断層は、ケスタ地形を形成、またこの断層により宮古島が三角形の形状を取ったとも言われる。河川は無く、住民は石灰岩と島尻層の地層間を流れる地下水と湧き水に頼らざるを得ない(→宮古島の上水道 を参照)。1979年、宮古島に世界初の地下ダムが建設され、現在は複数の地下ダムが完成している。しかし農地に散布した農薬が地下に浸透し、それによりダムや地下水の水質汚染が問題となっている。宮古島北約15kmの海上に八重干瀬と言われるサンゴ礁群を形成している。

伊良部島と多良間島は全て琉球石灰岩に覆われ、伊良部島はカルスト地形が、多良間島は海岸段丘で形成されている。

八重山列島

八重山列島(八重山諸島)は、南西諸島の最南部に位置し、日本最西端の与那国島や有人島としては日本最南端の波照間島を有し、また行政的には尖閣諸島も含まれる。

石垣島の地質は南北で異なり、山がちな北部では古生代末の変成岩類(トムル層)、チャートと砂岩の複合体(富崎層)と火山岩由来の野底層などから構成される。また沖縄県最高峰の於茂登岳(標高526m)は花崗岩を中心とした火山複合岩で成り、中新世に形成されたと思われる。トムル層は八重山列島で最も古い地層で、海洋堆積物の付加体と考えられる。南部は宮良層といわれる始新世の石灰岩が主で、有孔虫を多く含む。

西表島は山地状の島で、南岸は急峻な崖を有する。標高300m以上の山頂部は侵食により緩やか起伏を呈し、準平原を形成している。島西部の海岸線は複雑に入り組み、リアス式海岸を成している。西表島全体は中新世に形成された砂岩や泥岩の八重山層群で構成され、北東部にトムル層が見受けられる。また八重山層は石炭層を含み戦前は島西部で炭坑が開発され、1960年まで石炭を採掘していた。県内最長の河川である浦内川と仲間川の河口には三角江(エスチュアリー)が発達し、マングローブ林が群生している。

琉球列島に広く分布する琉球石灰岩は波照間島と黒島、与那国島北部に存在し、石垣島と西表島には発達していない。波照間島と黒島はサンゴ礁段丘で形成された島であるが、与那国島は沖縄トラフに近い為、断層によって発生した小規模の傾動地塊が多数存在する。石垣島と西表島の海域に石西礁湖と呼ばれる堡礁が形成されている。琉球列島では裾礁が多く分布しているが、石西礁湖の水深は約10mとやや深い。

1924年10月31日、西表島の北東海上から多量の軽石とスコリアが噴出した。一時は八重山列島の島々の海岸や港を埋め尽くし、一年掛けて北海道の礼文島にまで漂着した軽石もあった。火口の詳細な位置は特定されていないが、水深200m程の浅い海底に存在しているのではないかと思われる。またこの火山は霧島火山帯の南西延長に当たるかは不明である。

大東諸島

大東諸島は、沖縄島から東方約400kmに位置する。北大東島と南大東島の他に、そこから約140km南の海上に沖大東島がある。太平洋上に存在する当諸島は琉球海溝と沖縄トラフに挟まれた背斜部に形成された琉球列島には含まない。

北・南大東島は世界でも類を見ない隆起環礁の島である。中央部は標高10m以下の低地であるが、周囲は数十メートルの高台に取り巻かれ、住民らは「はぐ(幕)」と呼称している。1934年に東北大学の地質学者が北大東島を訪れ、ボーリング調査を行った。地上から430mも掘り下げ、当時の世界最深記録に匹敵する深度であったが、基盤と思われた火山岩には達しなかった。そして1980年代に大東海嶺で行われたボーリングでは、始新世の玄武岩に到達、その基盤に堆積していた石灰岩の形成年代は少なくとも約4800万年前と判明した。さらに基盤岩の残留磁気を調査した結果、両島は赤道付近で環礁として発達し、フィリピン海プレートの移動により北上したと考えられる。またフィリピン海プレートが琉球海溝に沈み込む際、その手前でプレートが皺のように撓み、盛り上がった部分が形成される。これは「海溝周縁隆起帯」といわれ、約400万から600万年前にその隆起帯に島は差し掛かり、沈降から隆起に転じたとされる。

北・南大東島は日本最南端の湖沼密集地で、南大東島には南西諸島最大の「大池」がある。カルスト地形が発達し、ドリーネやウバーレといった窪地に雨水が溜り、湖沼が形成された。水面標高は1mと海水面とほとんど変りなく、水深は7m以上もある。間隙の多い石灰岩地形のため、当初は湖沼に海水が浸入しているのではないかと思われた。しかし導電率の計測結果より、海水は湖沼水と混入していないと考えられる。

沖大東島は北・南大東島と同様、隆起環礁から成る。しかし最高標高は30mと北・南大東島より低いことから、北・南大東島の隆起時期よりも遅く開始したと考えられる。明治末期から第二次世界大戦前にかけて島全体は企業の私有地で、リン鉱石を採掘していた。戦後からはアメリカ軍の訓練地として利用され、現在は無人島である。

尖閣諸島

尖閣諸島は八重山列島の北約150kmの海上に位置し、小島や岩礁群から成る。東シナ海の大陸棚に形成された島嶼群であるため、大東諸島と同様に琉球列島に属さない。

尖閣諸島の大半は中新世の砂礫層と安山岩質の地質であるが、久場島は当諸島唯一の火山島で、玄武岩で構成されている。島の周囲は離水サンゴ礁が見受けられるが、全体として険峻な岩山で取り巻かれ、ほぼ垂直な海崖を形成している。「尖閣」という名称はこれらの険しい地形に由来する。

1968年に尖閣諸島沖の海底に石油貯蔵層と思われる堆積層が面積約20万km2、厚さ約3kmにわたって存在し、海底資源が豊富に埋蔵している可能性が高いと報告された。その発表を受けてから、1970年に中華人民共和国(中国)と中華民国(台湾)が当諸島の領有権を主張し、意見の相違が見られる(→尖閣諸島問題 を参照)。

地震と津波

日本国政府の地震調査委員会は2022年3月25日、九州南東の日向灘から南西諸島一帯にかけての巨大地震最大想定をマグニチュード7級から8程度へ引き上げた。歴史地震についての古記録は日本本土に比べ乏しく、300年程度前までしか遡れないが(日本本土の江戸時代、琉球王国の薩摩藩支配時代に相当)、八重山地震(1711年)の津波は高さ30メートルに達したと記されるほか、南西諸島にはこの地震などで打ち上げられたと伝えられる津波石があり、古記録以外に津波堆積物の研究が進められている。

島嶼

南西諸島は九州南方と台湾の間約1,200kmに点在する。その内、薩南諸島は鹿児島県に属し、沖縄県全域の島嶼群は琉球諸島といわれる。南西諸島に属する面積0.01km2以上の島の総数は198島で、薩南諸島は38島、琉球諸島は160島となる。

気候

南西諸島の気候は、ケッペンの気候区分によると西日本と同じ温暖湿潤気候(Cfa)に属する。しかし海に囲まれ、暖流である黒潮の影響を大いに受けるため、那覇市の年間平均気温は23℃と1年の半分以上が温暖で、日本の他の地域と比較して冬季は暖かく、四季の変化は不明瞭である。そのため、熱帯と温帯の中間的な気候ということで、俗に「亜熱帯気候」と一般的に言われている。

気温

南西諸島の年較差は9 - 12℃、日較差4 - 5℃とともに日本で最も小さい値で、海洋性気候の特徴を示している。夏季の北太平洋では北太平洋高気圧が発生し、日本にまで伸びてきたその西縁部は小笠原高気圧と呼ばれる。小笠原高気圧に覆われる夏は高温多湿な気候となるが、海上に位置するため、最高気温は本州と比較してさほど高くはない(沖縄県の観測史上最高気温は池間島の36.7℃、2009年時点)。最暖月は7月で、本州の8月より一か月早い。これは7月頃に本州にかかる梅雨前線の南側に、北へ勢力を拡大する小笠原高気圧が南西諸島を覆い、著しい下降気流を生み出しているのではないかと考えられる。また冬季は逆にユーラシア大陸でシベリア高気圧が発生し、大陸からヒマラヤ山脈により南下をせき止められた冷たい季節風が南西諸島へ回り込む。この時期の平均気温は16℃、最低でも約10℃まで下がるが、沖縄県における観測史上最低気温は1963年1月20日観測された久米島の2.7℃(2016年1月24日午後11時(日本標準時)現在)で、黒潮の影響で氷点下まで達しない。最寒月は本州と同様1月である。

降水量・雲量

沖縄県は5月中旬から6月下旬までの梅雨時期(沖縄気象台によると1981年から2010年にかけての梅雨入りの平年値は5月9日、梅雨明けは6月23日とされる。)と7月から10月にかけての台風接近期の降水量が多く、年間降水量の約60%を占める。インドシナ半島からのモンスーンが南西諸島付近に到達、北の冷たい気団との接触に伴い積乱雲の発生頻度を高め、南西諸島の南方で梅雨前線が形成し始める。さらに低気圧の発生により、暖湿流が加わり南西諸島に大雨をもたらす。しかし、南西諸島が位置する北緯20 - 30度は中緯度高圧帯が存在し、砂漠など乾燥した地域が多い。高圧帯の位置と勢力は時期によって変動する為、南西諸島は少雨による干ばつや渇水に見舞われることもある。実際に沖縄県は1963年の大干ばつ、1981年7月から約1年間の渇水による給水制限(昭和56-57年沖縄渇水を参照)を経験している。

南西諸島において、降雪は最北の大隅諸島までに限られる。1977年2月17日に気象庁は沖縄県内で初めて降雪を久米島で観測したが、これは「みぞれ」であり、俗にいう「雪」の公式記録ではない。2016年1月24日、奄美大島で1901年2月12日以来の雪を、また久米島で2度目の、沖縄島では初のみぞれを観測した。

12月から梅雨明けの6月下旬までの那覇の全雲量は70 - 80%と、非常に曇りの多い日が続きやすい。冬季の12月頃から、大陸の乾燥した寒気が水温が比較的高い東シナ海を通過する際に筋状積雲の発生により雲量が大きくなる。2月から3月の春にかけて、暖気が前線を北へ押し上げ、東シナ海では低気圧(東シナ海低気圧)が生じやすく、本州太平洋側に降雪をもたらす。また4月の日本全域では低気圧の通過に伴い、停滞前線が発生し「菜種梅雨」と呼ばれる長雨が降るが、南西諸島では移動性高気圧も通過する為、晴天になる日もある。5月に入ると、日本本土はいわゆる「五月晴れ」が続くが、南西諸島近海では梅雨前線が形成し始める。そして梅雨が明けた7月は1年で最も安定した晴天日が続き、高温乾燥の激しい少雨時期となる。

台風

南西諸島は「台風銀座」と呼ばれる程、台風の接近・通過が多い地域である。気象庁によると1981年から2010年の期間において、台風の年間発生数25.6個に対し本土への年間接近数は5.5個、トカラ列島以南の南西諸島は7.6個とされる。また台風の発生数は7月から10月にかけて多くなり、8月で最大となる。それに伴い、接近数も8月が最も多い。しかし、最大風速と日最低海面気圧の観測上位30位以内(観測当初から1983年まで)の記録数は9月が最大となる。つまり、9月頃に強い台風が南西諸島へ接近しやすいといえる。8月頃は台風の発生領域の北限がフィリピン北方海上となるが、沖縄付近へ到達する台風は、発達途中であるのも少なくない。9月頃になると、台風の発生域は8月と比較して南下し、接近時には最盛期の台風が襲来し易い傾向にある。また、台風の進路が西から東寄りの方向へ転換する地点(台風の転向点と言われる)が存在し、8月は本州付近、9月は南下し南西諸島へ移動する。台風はこの転向点で勢力は最大、かつ進行速度も小さくなる場合が多いため、9月頃の沖縄へ襲来する台風が最も勢力を大きく保持した状態で、低速で通過する頻度が高くなると考えられる。

季節を表す言葉

沖縄には古くから季節の移り目に現れる雨・風を独特な言い回しで表現している。例えば、3月頃に東シナ海低気圧により吹き荒れる強風をニングァチカジマーイ(「2月(旧暦)の風廻り」)、梅雨明けの到来を告げるカーチーベー(夏至南風。この時期は南から強風が吹く。)、10月から11月の秋にはニーニシ(新北風。晩夏に吹く初めの北風)とタカヌシーバイ(鷹の小便。サシバの群れが沖縄へ越冬する時期で、北風の吹く日は小雨が降りやすい。)、12月下旬の寒波はトゥンジービーサ(冬至の寒さ)、2月頃の寒波はムーチービーサ(ムーチーといわれる月桃の葉に包んだ餅を旧暦12月8日(新暦の1月下旬 - 2月上旬)に作って食す習慣があることから。)など多くの言葉を生み出している。

主要都市

南西諸島の主要都市を掲載する。データは2024年5月1日現在。

- 中核市

- 那覇市(310,763人)

- その他の都市

- 沖縄市(141,586人)・うるま市(126,794人)・浦添市(115,396人)・宜野湾市(100,205人)・宮古島市(53,032人)・石垣市(47,800人)・奄美市(39,314人)・西之表市(13,895人)

脚注

注釈

出典

参考文献

- 角川日本地名大辞典編纂委員会編『角川日本地名大辞典 46.鹿児島県』角川書店、1991年。ISBN 4-04-001460-X

- 角川日本地名大辞典編纂委員会編『角川日本地名大辞典 47.沖縄県』角川書店、1991年。ISBN 4-04-001470-7

- 平凡社地方資料センター編 『日本歴史地名大系第四八巻 沖縄県の地名』平凡社、2002年。ISBN 4-582-49048-4

- 沖繩大百科事典刊行事務局編『沖繩大百科事典』沖縄タイムス社、1983年。全国書誌番号:84009086

- 日外アソシエーツ編『島嶼大事典』日外アソシエーツ、1991年。ISBN 4-8169-1113-8

- 菅田正昭編集『日本の島事典』三交社、1995年。ISBN 4-87919-554-5

- 中村和郎ほか『日本の自然 地域編 8 南の島々』岩波書店、1996年。ISBN 4-00-007938-7

- 町田洋ほか『日本の地形 7 九州・南西諸島』東京大学出版会、2001年。ISBN 4-13-064717-2

- 仲田邦彦『沖縄県の地理』編集工房東洋企画、2009年。ISBN 978-4-938984-68-7

- 神谷厚昭『琉球列島ものがたり 地層と化石が語る二億年史』ボーダーインク、2007年。ISBN 978-4-89982-116-8

- 河名俊男『琉球列島の地形』 新星図書出版〈シリーズ沖縄の自然 3〉、1988年。全国書誌番号:88030779

- 加藤祐三『沖縄でも地震は起きる』ボーダーインク、1995年。全国書誌番号:96050478

- 高良初喜、佐々木正和『沖縄の気象と天気』むぎ社、1990年。全国書誌番号:90016176

- 総務省統計局『平成22年国勢調査 最終報告書 日本の人口・世帯(下巻 - 統計表編) 一般財団法人日本統計協会、2014年。ISBN 978-4-8223-3771-1

- 国土交通省国土地理院『平成22年 全国都道府県市区町村面積調』国土交通省国土地理院、2011年。

- 建設省国土地理院地図管理部『標準地名集(自然地名) 増補改訂版』建設省国土地理院地図管理部、1981年。全国書誌番号:82003525

- 安城たつひこ、割田育生「我が国の広域な地名及びその範囲についての調査研究」(PDF)『海洋情報部技報』第27巻、海上保安庁海洋情報部、2009年3月、9 - 17頁、ISSN 13481053、NAID 40016750826、NDLJP:3530709、2016年1月29日閲覧。

関連項目

- 島、島国

- 日本列島、本土、離島

- 日本の地理、日本の地域、日本の島の一覧

- 南西諸島近海地震

- 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」 - 世界自然遺産候補として推薦された地域

- 南方諸島

- 第一列島線 - 中華人民共和国の軍事進出目標で、南西諸島から東南アジアに至る。

外部リンク

- 種子島観光協会

- 社団法人 屋久島観光協会

- 鹿児島県十島村公式サイト

- 奄美群島観光物産協会

- 沖縄の離島を発見! DOR39(ドール39) - 沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 南西諸島 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou