Search

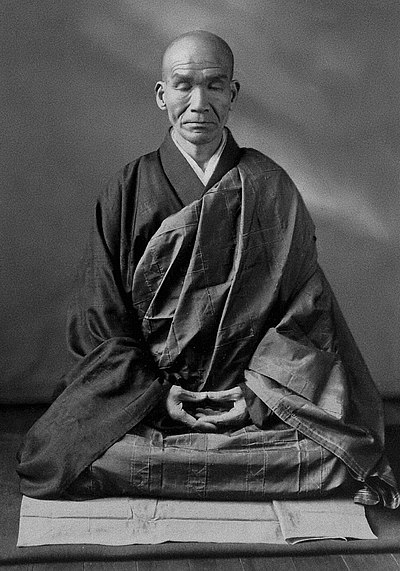

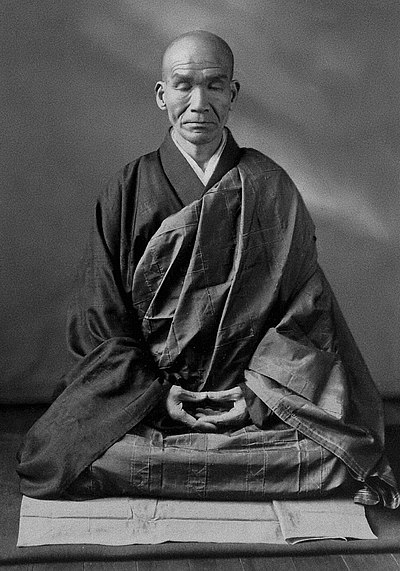

坐禪

坐禪(梵語:प्रतिसंलान / प्रतिसंलयन,羅馬化:pratisaṃlāna / pratisaṃlayana;巴利語:paṭisallānā / paṭisallīna),又稱禪坐、打坐、靜坐、燕坐或宴坐,是指以坐姿禪修,源起於印度瑜伽。步行走動禪修稱為行禪或經行。

禪修的坐姿有很多,但都以「七支坐法」作為調整、檢核坐姿的七個主要重點。傳入中國之後,道教及儒教也將坐禪列為自我修練方法之一。

用語

坐禪是靜坐、獨處禪修的意思,pratisaṃlāna/paṭisallānā或又譯為宴坐、燕坐、獨一靜處、閑居靜處、寂止一處、禪思、禪定 、禪。

歷史

冥想、靜坐、瑜伽是印度流行的修行方法,隨著各地修行團體信仰教義的不同,對如何達到「解脫」有不同的解說,但以坐禪為主的冥想是經常利用的方法。

根據佛典,釋迦牟尼為求解脫,遍訪名師,曾先後參訪數論派上師阿羅邏伽藍及教導非想非非想處之法的仙人鬱陀羅摩子修行。釋迦牟尼認為兩者都不是究竟解脫,因而離開,獨自修行,最後在菩提伽耶於菩提樹下端坐靜思,進入禪那定境,由如實了知緣起和四聖諦而悟道。

按《巴利律》記載,佛陀成道時,於菩提樹下端坐靜思,其後又在阿踰波羅樹(巴利語/梵語:ajapāla)下、目真鄰陀樹(巴利語:mucalinda,梵語:mucilinda)下、羅闍耶他那樹(巴利語:rājāyatana,梵語:rajatana)下端坐思惟。(不同經論對樹下悟道到梵天勸請的經過,敘述不一,如 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》是菩提樹七日,牟枝磷陀樹mucilinda七日,菩提樹下七日,為二十一日,其他律藏、佛傳和《佛本行集經》的記載亦互有出入。)

經藏記載佛陀成道後,會在白日坐禪,傍晚用功完畢,從靜室出來,接著在屋外陰影處經行。

著作

佛教的修行方法見於從西域、印度東來傳法(或從中國西行求法)的僧人譯為漢語的佛教禪經或禪要中,歷代僧人又留下其修行著作、訣要。其中,以「坐禪」為名的著作,例如:

- 《坐禪三昧經》,鳩摩羅什譯,抄集婆須蜜、僧伽羅叉、漚波崛、僧伽斯那、勒比丘、馬鳴、鳩摩羅陀七家禪法。

- 《修習止觀坐禪法要》,天台智者禪師為初習止觀者作,古寫本題為《略明開矇初學坐禪止觀要門》。

- 〈坐禪銘〉收錄於《緇門警訓》,洪州宗僧鵝湖大義撰。

- 〈天台大靜禪師坐禪銘〉收錄於《禪門諸祖師偈頌》,石頭宗僧大靜撰。

- 〈察禪師坐禪銘〉收錄於《禪門諸祖師偈頌》,石頭宗僧常察撰,曹洞宗僧警玄為之作註并序。

- 〈坐禪箴〉收錄於《景德傳燈錄》,法眼宗僧志逢撰。

- 〈坐禪儀〉收錄於《緇門警訓》、《禪苑清規》和《慈覺禪師勸化集》,雲門宗僧宗賾撰,取材自天台《小止觀》以及圭峰宗密《圓覺經道場修證儀》。

- 〈坐禪儀〉收錄於《緇門警訓》,臨濟宗楊岐派僧龍門清遠撰。

- 〈坐禪箴〉,曹洞宗僧宏智正覺撰,說坐禪之要。

- 〈坐禪儀〉或名〈坐禪銘〉收錄於《緇門警訓》、《禪門諸祖師偈頌》,臨濟宗黃龍派僧佛心才撰。

- 《中峰和尚坐禪論》,臨濟宗楊岐派僧中峰明本撰。

- 《大覺禪師坐禪論》,臨濟宗楊岐派僧蘭溪道隆撰。

- 〈法燈國師坐禪儀〉,日本臨濟宗楊岐派僧心地覺心撰。

- 《普勸坐禪儀》及《正法眼藏·坐禪箴》,日本曹洞宗僧道元撰。

- 《坐禪用心記》及《三根坐禪說》,日本曹洞宗僧瑩山紹瑾撰。

禪坐姿勢

七支坐法

七支坐法各家略有不同,通常指的是手、足、背、肩、舌、口、眼七個部位的最適合收心、攝心的姿勢、位置。

- 雙足結跏趺坐 - 雙盤:結跏趺坐。依右腳在上或左腳在上,而又稱為不動金剛坐或吉祥如意坐。 - 單盤:又稱半跏趺坐。 - 跨鶴坐:又名日本坐。 - 天神坐:又叫緬甸坐。是南傳佛教在聽法或是打坐時常坐的姿勢。 - 正襟危坐:不一定要盤腿,只要上半身保持打坐的姿勢。 - 如意自在坐

- 手結法界定印

- 脊背挺直,腰挺,放鬆

- 雙肩平正,放鬆

- 舌尖略抵上顎

- 口閉

- 眼睛微張,閉八分,開二分,視線落在前方

禪坐用具

- 方墊

- 蒲團

- 毛巾

参见

- 善坐

- 止觀

參考文獻

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 坐禪 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou