Search

慶長豊後地震

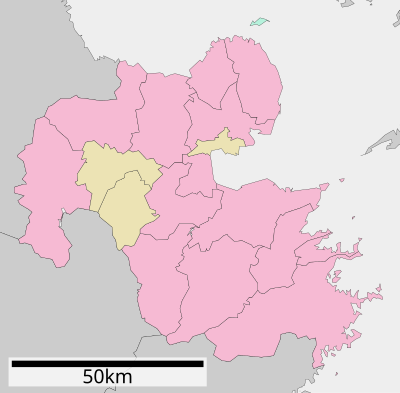

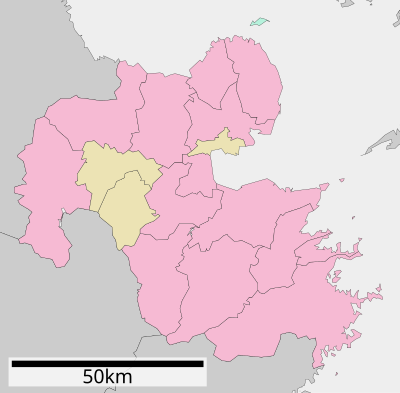

慶長豊後地震(けいちょうぶんごじしん)は、1596年9月4日(文禄5年閏7月12日)、あるいは1596年9月1日(文禄5年閏7月9日)に豊後国(現在の大分県)で発生した地震である。別府湾地震、大分地震などとも呼ばれる。死者800余人。

この地震によって別府湾にあった瓜生島及び久光島の2島が沈んだと伝えられる。ただし、これらの島は実在自体が未確認であり、瓜生島は島ではなく沖ノ浜と呼ばれる沿岸の港町であったとする説等もある。臼杵藩の記録『稲葉家譜』には津波が豊府沖浜を襲い溺死者を出したとある。『府内旧記』には「勢家村二十余町を隔てて、瓜生島あり、或は沖ノ浜と云ふ。」とある。

概要

震源地は現在の大分県の別府湾口で、マグニチュードは6.9-7.8と推定される。中央構造線断層帯および別府湾-日出生断層帯東部を震源断層として発生した大陸プレート内地震と推定されている。

文禄5年7月から地震が頻発。閏7月9日戌刻(20時頃)に慶長伊予地震が発生し、震源付近と推定される伊予国の他、豊後国においても地震と津波によって大きな被害が発生した。更にこの地震から3日後の閏7月12日申刻(16時頃)に本地震が発生、再び豊後国を地震と津波がおそった。『府内旧記』などに依れば、津波による流出家屋数千戸、死者708名、高崎山(『豊府紀聞』)と由布岳(『イエス会のルイジ・フロア神父の報告』)の山崩れなどの被害をもたらした。

翌日閏7月13日には慶長伏見地震が発生し、畿内で大きな被害が発生した。これらの天変地異の多発により、10月27日、文禄から慶長へ改元された。地震当時の文書の記録は「文禄五年」であるが、歴史年表上では改元の年であるため「慶長元年」とされる。

津波被害

『由原宮年代略記』によれば、別府湾岸から約2km南、標高180mの場所に有る柞原八幡宮では拝殿や回廊が顛倒し、府内とその近辺の村々は津波で流失した。また地震で消失したとされる瓜生島は、1698年に府内藩の郷土史家戸倉貞則が書いたとされる『豊府聞書』の写本あるいは一異本とされる『豊府紀聞』に登場する。

ルイス・フロイスの年報補遺である『十六・七世紀イエズス会日本報告集第I期 第二巻』には、「町に七ブラサ以上の高さの津波が襲い、凡そ千五百(歩)以上も陸地を浸水し、引返す津波はすべてを沖の浜の町と共に呑みこんでしまった」とあり、この1ブラサの長さについては2.2mなど諸説あるが、約1m程度とも解釈される。

『玄与日記』には「それよりさかの関迄御着船被成候、去七月十二日之地震之時、かみの関と申浦里は、大波にひかれて家竈かまともなし」とあり、「かみの関」を周防国上関(現・山口県上関町)と比定する説もある一方、大分市佐賀関上浦とするのが合理的とする見解もある。

地震発生の日付と時刻

本地震の発生日は閏7月9日(9月1日)と閏7月12日(9月4日)の2説が台頭してきた。また、3説目として、閏7月9日と閏7月12日の両日(複数日)で発生したという主張もある。

- 閏7月9日説

大森房吉は本地震の発生を慶長元年閏7月9日(1596年9月1日)とし、田山実(1904)による『大日本地震史料』上巻では「慶長元年閏七月九日甲辰、豊後、薩摩、地大ニ震ヒ、府内近傍ハ海嘯暴溢ス」としている。『日本被害地震総覧』も閏7月9日(閏VII 9)としており、それを元にした『理科年表』「日本付近のおもな被害地震年代表」も閏7月9日としている。

9日説の根拠史料は、『由原宮年代略記』、『豊後鶴川興導寺大般若経奥書』、『柴山勘兵衛記』、『附東槎録』であり、地震発生から近い時期に成立し、豊後の事象を記述している。

他閏7月9日とする史料。『薩摩旧記後編』,『小松邑誌』,『佛通禅寺住持記』

- 閏7月12日説

武者金吉(1941)による『大日本地震史料 増訂』では「慶長元年閏七月十二日」と改定されており、大森を批判した今村明恒によるものと考えられ、今村・大森論争の余燼の感もある。『地震の事典』も閏7月12日としている。

12日説の根拠史料は、府内藩・岡藩・杵築藩でそれぞれ成立した史料に大別され、このうち府内藩の諸史料は何れも『豊府聞書』を祖本としている。臼杵藩の記録『稲葉家譜』も閏7月12日に地震・津波があったと記す。

他閏7月12日とする史料。『幸松古圖』,『雉城雑誌』,『府内旧記』,『豊陽古事談』,『豊府聞書』,『玄與日記』

閏7月9日を伊予地震とする説は松岡(2014)の歴史地震研究会公演要旨集、および中西・広瀬(2015)の日本地震学会講演要旨集があり、閏7月9日20時頃に伊予地震、閏7月12日16時頃に豊後地震、閏7月13日夜中0時頃に伏見地震が起ったと考えた。

- 総括および発生時刻

しかし12日説の根拠史料とされる岡藩領で成立した史料は何れも『柴山勘兵衛記』を祖本とし、引用する際に伏見地震の知識で理解して日付を12日に改めた可能性があり、12日の地震を支持する信頼性が高い当時史料は無いことになる。また、京都で9日と13日(12日夜)の地震記録がある『言経卿記』、『孝亮宿禰日次記』、9日から12日まで大地震とする三原市の佛通寺の記録『佛通禅寺住持記』、9日に大地震があったとする記録は松山市の『薬師寺大般若経奥書』と大分市の『由原宮年代略記』、国東市の『豊後鶴川興導寺大般若経奥書』、また「薩摩は9日、京都は12日なり」とする『薩摩旧記後編』があり、これ等の史料を総合すると、当時の時刻の精度の粗さ、および大分の9月1日の日没時刻18時40分頃を考慮すれば、閏7月9日の19時頃に伊予から豊後にまたがって被害をもたらす大地震が発生し、12日深夜(13日0時頃)に伏見地震が発生したと解釈される。すなわち豊後地震と伊予地震は同一の可能性がある。

さらに12日夕方-夜にも豊後で大地震があった可能性があり、これは九州の南部で発生した可能性もあるとされる。一方で松崎(2018)らは、閏7月9日に豊後から伊予にわたる大地震が起き、閏7月12日夕方-夜にも豊後で大地震・津波が起きた可能性を指摘している。京都大学による「別府-万年山断層帯(大分平野-由布院断層帯東部)における重点的な調査観測の成果報告書(2017)」でも、文献調査の結果「豊後国では、慶長元年閏7月9日と12日に2度地震があり、ともに被害があった」と総括している。

また、豊後地震による別府湾への津波襲来時刻は、『由原宮年代略記』の「府中洪濤起テ府中並近邊ノ邑里、悉成海底、黄昏時分也」などの記録から薄明の19時前後に襲来した可能性が高いとされる。

地震像

別府湾-日出生断層帯東の活動によると考えられ、羽鳥徳太郎(1985)によると、大分市内での津波は寺院の流失状態の分布から推定される波高は4-5.5m、別府湾口の奈多 7-8m と佐賀関 6-7m 程度と考えられている。波高と震度分布から推定される波源域は別府湾を包み東西方向に50km程度の長さ。

また、都司嘉宣ら(2012)によると、津波の高さ(いずれも痕跡高(浸水高))は大分県大分市佐賀関早吸日女神社の鳥居高にて5.0m、同神社境内において10.6m、同市府内町同慈寺跡地付近(現在の大分中央郵便局付近)で5.5m、同市旧長浜神社跡地(現在の城址公園付近)で5.1m、杵築市奈多奈多神社の境内において8.4mと推測されている。 なお、松崎ら(2015)は早吸日女神社本殿の地震時の位置を解明して、神社境内の10.6mを否定し、佐賀関では津波高6.0m、さらにブラサの単位長を解明するとともに内陸にある同慈寺(地盤高3.5m)の被害状況も考慮して、14-15mの津波高を否定し、沖ノ浜(大分市勢家)の津波高を5-6mと推定している。

さらに、竹村恵二ら(2013)によると、古記録を吟味して「別府湾周辺の杵築(八幡奈多宮)、別府村、沖の浜(西大分)、府中並近辺(大分県庁付近)、佐賀関(関神社)などの地点の津波高を夫々、6m、4-5m、4-5m、4-5m、4-6m と推定。そうして中央構造線西部(豊予海峡セグメント)、別府湾―日出生断層東部(別府湾中央断層を含む)と別府地溝南縁断層東部(朝見川断層、府内断層を含む)が活動するモデルを検証。その結果、全部の断層がいっせいに活動する場合は、おおむね各地点の津波古記録と一致するものの、杵築(八幡奈多宮)の記録との整合性が低いことが明らかになった。そのため、中央構造線(豊予海峡セグメント)の断層にひきつづき、別府湾―日出生断層東部(別府湾中央断層を含む)と別府地溝南縁断層東部(朝見川断層、府内断層を含む)が活動するモデルを検証し、時間差8 分程度をおくことで、歴史記録による津波高と整合する結果が得られた。」とある。

瓜生島の消滅原因は、別府湾北岸の神場洲の地盤沈降が記録されていることから別府湾の陥没が原因とする説や、液状化が原因とする説がある。

2014年11月には大分市長浜町の大友氏遺跡で噴砂が発見されており、この地震又は1707年(宝永4年)に起きた宝永地震に伴う液状化の痕跡ではないかと推定されている。

河角廣(1951)は規模MK = 4. を与え、これは M = 6.9に換算されているが、規模を正確に見積もるには各地の推定震度情報が不足しており「4.」とある様に小数点以下の数字は未定である。

石橋克彦(2019)は、伊予地震と豊後地震が同一地震だとして震源域が西条市広江付近から別府湾迄にわたれば約150kmにおよびM8級の巨大地震となるが、震源破壊伝播の効果も考えればもっと短くても良く M7.5級になるかもしれないとしている。

参考文献

- 国立天文台 編『理科年表 平成20年』丸善、2007年。ISBN 978-4-621-07902-7。

- 羽鳥徳太郎、「別府湾沿岸における慶長元年(1596年)豊後地震の津波調査」 東京大学地震研究所彙報. 第60冊第3号, 1986.2.7, pp. 429-438, hdl:2261/12948, NAID 120000871750。

- 武者金吉 編『大日本地震史料 増訂 一巻』文部省震災予防評議会、1941年。 国立国会図書館サーチ

- 寒川旭『秀吉を襲った大地震 -地震考古学で戦国史を読む』平凡社、2010年1月。ISBN 978-4-582-85504-3。

- 田山実 編『大日本地震史料 上巻』文部省震災予防評議会、1904年。 国立国会図書館サーチ

- 東京大学地震研究所 編『新収 日本地震史料 第二巻 自慶長元年至元禄十六年』日本電気協会、1982年。

- 宇佐美龍夫 『最新版 日本被害地震総覧』 東京大学出版会、2003年

- 宇津徳治、嶋悦三、吉井敏尅、山科健一郎『地震の事典』朝倉書店、2001年

- 瓜生島調査会 編『沈んだ島―別府湾・瓜生島の謎』瓜生島調査会、1977年。

脚注

注釈

出典

関連項目

- 日本の地震年表

- 連動型地震

- 中央構造線

- 慶長大地震 - 慶長に改元された後も、この年間には巨大地震が多発した。

- 大分県中部地震

- 瓜生島

- 久光島

- 佛山寺

外部リンク

- 全国災害伝承情報 総務省消防庁

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 慶長豊後地震 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou