Search

日本の貨幣史

日本の貨幣史(かへいし)では日本の貨幣の歴史、および歴史上の各時代における貨幣の機能や貨幣制度の歴史を指す。日本に流入した海外の貨幣や、海外で流通した日本の貨幣についても取り上げる。また、歴史的に蝦夷地や琉球と呼ばれてきた地域の貨幣についても記述する。世界各地の貨幣の歴史については、貨幣史を参照。

概要

各時代の概要

- 古代

日本で金属貨幣が作られる以前の弥生時代の遺跡からは、中国から運ばれた硬貨が発見されている。日本では、古代から米・絹・布が貨幣として用いられた。米は初期の金融や手形の発生にも関係した。

日本で作られた金属貨幣で、現存する最古の銀貨は7世紀の無文銀銭、最古の銅貨は7世紀末の富本銭、最古の金貨は760年(天平宝字4年)の開基勝宝である。朝廷が発行した皇朝十二銭は新貨のたびに銅貨の含有率が下がり、朝廷や通貨制度への信用は低下して銭離れを招いた。このために和同開珎を含めて初期に作られた硬貨は、数々の奨励策にもかかわらず流通が限られ、いったん硬貨の発行は停止した。

- 中世

平安時代末期から中世にかけて、中国との貿易で宋銭をはじめとする硬貨が日本に流入して広まった。11世紀には博多に宋銭が運ばれ、12世紀には畿内にも流通し、幕府の禁止も効果がなく13世紀には黙認されるようになった。鎌倉時代から南北朝時代・室町時代にかけて幕府や朝廷による貨幣の発行はなく、輸入銭の普及と商品流通の増加によって貨幣が不足したため、民間では輸入銭をもとに硬貨の発行を始めた。しかし、金属貨幣の流通はたびたび不足して、そのたびに物品貨幣が重要となった。東国は絹と布、西国は米が用いられる傾向があった。16世紀に日本に伝わった灰吹法によって、金・銀・銅の産出量が増加して、16世紀から金・銀・銭(銅)の3種類の貨幣の発行が定着し、貴金属の輸出も行われた。

- 近世

織田信長の法令や豊臣秀吉の太閤検地により、通貨を尺度とする貫高制にかわって、米の収穫量を尺度とする石高制の普及が進んだ。民間による金・銀・銭(銅)の発行は織豊政権が引き継ぎ、のちに江戸幕府が三貨制度を定めて金属貨幣が全国で統合された。この時代に紙幣も発行されており、存在が確認されている最古の紙幣は、1610年に発行された羽書である。羽書は私札とも呼ばれ、藩領が発行する藩札や、旗本領が発行する旗本札があった。対外的には、銀が最大の貿易品として中国向けに輸出され、オランダや朝鮮との貿易で金・銀・銅を輸出したが、商品流通の活発化も加わって国内の金属産出量が不足し、幕府は改鋳を行って含有率を下げるなどの対策をした。

- 近代

明治政府によって円という単位が正式に採用され、政府は政府紙幣を発行して内戦などの費用にあてた。欧米を参考に銀行制度が定められて、中央銀行である日本銀行が日本銀行券を発行して、それまで各銀行が発行していた紙幣を統一した。台湾や朝鮮を植民地とした際にも銀行が設立され、日清戦争で得た軍事賠償金をもとに金本位制を採用し、外債の発行で日露戦争の戦費を調達した。世界恐慌をきっかけとして金本位制を離脱したのちは、円を中心とする経済ブロックを作った。日中戦争や太平洋戦争の時期に植民地や占領地で発行された紙幣や軍用手票(軍票)は、日本統治下の地域でインフレーションを起こして、通貨の信用低下をもたらした。

- 現代

第二次世界大戦後の日本の通貨は、連合国によるUSドルを基軸とするブレトン・ウッズ協定のもとで為替レートが定められた。ブレトン・ウッズ体制は、ニクソン・ショックをへて変動相場制への移行によって終了した。アメリカの双子の赤字をきっかけとして、為替レート安定のために先進5か国(G5)によるプラザ合意がなされると、急速に円高が進んだ。円高によってバブル経済が起き、1990年代前半のバブル崩壊後にデフレーションと低成長が続いている。技術の発達により、国家の通貨とは異なる貨幣としてネットワーク上で発行される仮想通貨が流通するようになった。

現代の経済政策においては、(1)為替レートの安定化、(2)国際資本移動の自由化、(3)独立した金融政策という3つの選択肢の全てを同時に達成することは不可能とされており、国際金融のトリレンマと呼ばれる。達成可能なのは3つのうち2つを選択するパターンであり、(1)為替レートの安定化と国際資本移動の自由化、(2)独立した金融政策と国際資本移動の自由化、(3)為替レートの安定化と独立した金融政策のいずれかとなる。現在の日本は(2)のパターンであり、先進国と呼ばれる各国もこのパターンを選択している。

貨幣の形態

貨幣の素材そのものに価値のある貨幣は物品貨幣や商品貨幣と呼ばれ、日本では米・絹・布などが物品貨幣となった。古代から近世までは、「銭」と呼ばれる中心に穴の空いた硬貨が作られた。銭の形は円形方孔といって穴が四角く、円形が天、方形が地を表すという古代中国の宇宙観である天円地方の思想にもとづいている。この穴は、鋳造後にバリを削るときの道具を通すために用いたほか、紐を通して大量の枚数をまとめるのにも活用され、小額面の貨幣を運ぶには便利だった。銭の大きさは基本的に直径2.5センチメートル前後、質量は3グラムから4グラムほどとなる。銭は形状にもとづく名称であり、金貨や銀貨などは素材にもとづく名称である。歴史的には金や銀で作られた銭も存在した。

紙幣が存在しない時代には、高額の現金を持つためには重量が負担となった。中世の銅銭の重量が1枚約5グラムとすると、中世の1貫文(現在の約10万円相当)は1000文であり、1文の銅銭で1000枚にあたる。現在の10万円を払うには5キログラムを運ぶ必要があり、高額かつ遠距離間の取引にとって障害となった。そのため割符や替銭などの制度が発達した。羽書や藩札など初期の紙幣は縦長であり、文字が縦書きであったことに由来する。

貨幣の単位

古代から中世にかけて、銭貨の単位として文(もん)や貫が用いられた。江戸時代では、金貨の単位は両、分(ぶ)、朱(しゅ)があり、銀貨の単位は貫、匁(もんめ)、分(ふん)、銅貨の単位には文(もん)が定められた。明治時代からは円が採用されており、円の補助単位として、銭(せん)、厘(りん)がある。

銭の孔にひもを通してまとめたものを緡銭(さしぜに)と呼び、約100枚の緡銭が連、連が10個で1貫文となる。貫とほぼ同じものとして、約1000枚の緡銭を表す結がある。硬貨の流通が不足した時代には、省陌や短陌と呼ばれる方法で数えた。これは100枚未満の銭を100文の価値があるとみなす方法である。同様の習慣は中国やベトナムにもあり、日本では8世紀から中世までは銭97枚を100文として数え、16世紀には96枚になって九六銭と呼ばれた。省陌を用いずに100枚で100文と数える方法を調陌(ちょうはく)や丁陌と呼んだ。長屋王の邸宅跡から97枚の和同開珎が発掘されており、最古の短陌の可能性がある。

貨幣の発行者・貨幣発行益

貨幣の発行によって物資の調達や財政を改善する貨幣発行益は、古代より注目されてきた。律令政府は、国家事業の支払いのために金属貨幣を発行した。和同開珎が発行された時代の銅貨は、原料である銅の4倍ほどの貨幣発行益があった。中世では、輸入銭をもとに民間が模造した貨幣が流通した。近世では、江戸幕府が改鋳による貨幣発行益を出目と呼び、元禄期や天保期の改鋳によって幕府財政の改善をはかった。明治政府は戦費や殖産興業の費用を調達するために、貨幣発行益を目的として日本初の政府紙幣を発行した。

現在は、日本政府ではなく中央銀行にあたる日本銀行が貨幣を発行している。日本銀行の貨幣発行益は、銀行券発行の対価として買い入れた手形や国債から得られる利息となる。このため、銀行券の製造コストと額面の差額は貨幣発行益とはならない 。

仮想通貨は日本でも流通しており、ビットコインの発行者はマイナー(採掘者)と呼ばれる。仮想通貨の発行には計算量の大きな問題の解読が必要とされ、ビットコインの場合は作成したブロックが他のマイナーに受け入れられると作成報酬を獲得する。

古代

弥生時代、古墳時代

弥生時代の遺跡からは、秦から前漢にかけての半両銭や五銖銭が発見されている。弥生時代と古墳時代の遺跡で出土した硬貨は、青銅器の原料となっていたほかに祭祀にも用いられていた。下関市武久町の海岸砂丘から出土した武久浜墳墓群の半両銭は副葬品であることが判明している。『魏志倭人伝』に記述がある一支国の首都とされる原の辻遺跡では前漢時代の五銖銭が出土しているが、副葬品には含まれていない。原の辻遺跡は港をもつ交易地であることから、青銅器の原料のほかに交易で貨幣として流通していたとする説もある。

律令国家の貨幣

律令制においては、真綿、布、絁(あしぎぬ)、鍬、米、塩などが物品貨幣として用いられていた。当時は価値の尺度、支払い、交換などの機能別に貨幣があり、組み合わせて使用されていた。たとえば藤原京の市場でものを買うには、まず銀を尺度として品物の価値を計算してから、同じ価値を持つ糸や布で交換した。銀は対馬で発見されて国産化された。金は産出が少ない時代は朝鮮半島から輸入しており、平安時代に陸奥国で砂金が発見されて以降は東北からの砂金を使った。

律令政府は、首都の造営や兵役をはじめとする国家事業の支払い手段として、金属貨幣の普及をすすめた。支払いの内容は、雇用の賃金や資材の購入費とされる。和同開珎は平城京の造営、万年通宝は平城京の改築や保良宮の造営、神宮開宝は西大寺・西隆寺や由義宮の造営に対応して発行された。和同開珎の発行後は、中央の労賃は銭貨で、地方の労賃は刈り取った稲である穎稲で支払われた。

- 最古の国内鋳貨

日本の金属貨幣は、硬貨が作られる以前には質量や金属含有率で額面を決める秤量貨幣であったと考えられる。飛鳥寺の物資調達についての木簡には、秤量銀貨を用いた記録や、銭の単位である「文」の表記がある。持統天皇の時代には、貨幣を鋳造する機関である鋳銭司の長官が任命された。設けられた銭鋳司には、奈良時代の催鋳銭司、鋳銭寮、長門鋳銭司、岡田鋳銭司、登美鋳銭司、田原鋳銭司、平安時代の長門鋳銭使、周防鋳銭司、山城国葛野郡鋳銭所などがある。

国内での鋳造貨幣として現存する最古のものは、7世紀の銀貨の無文銀銭、次に銅貨の富本銭があり、富本銭が政府が発行した最古の貨幣とされる。富本銭の主成分は銅とアンチモンであり、のちの銅・鉛・錫を主成分とする銅貨とは異なる。飛鳥池工房には富本銭を鋳造した工房があり、ほかに釘などの鉄製品や銅製品が作られていた。鉄工房や銅工房で働いていたのは、帰化系の氏族である東漢氏を中心とする工人だったとされる。

無文銀銭や富本銭は、厭勝銭(まじない用の銭)であるか、それとも流通していたかについては論争が続いている。古代においては全く価値体系の違う物とも交換を可能にする貨幣に対して、異界(あの世)との仲立ちなども可能であるとする宗教的な意味を持たせることがあった。富本銭は流通目的ではなく厭勝銭目的であったとする学説や、三途の川の渡し賃として六文銭を冥銭として棺に入れたという慣習など、貨幣と宗教のつながりを想起させる話が多く残されている。

和同開珎

飛鳥時代には、和同開珎が発行された。和銅という元号は、元明天皇の時代に武蔵国秩父郡で銅が発見されたことがきっかけとなった。新羅の帰化人である金上无が、和同(にきあかがね)と呼ばれる純度の高い自然銅を発見して朝廷に献上した。当時は、そのように銅が貴重な資源だった。一方で秩父の和同遺跡の露天掘跡の規模は極めて小さく、鋳銭材料を賄う程では無かったとされる。また和銅の発見の年内に直ちに銭の発行の準備ができた訳ではなく、和銅の発見は通貨発行の演出に利用されたに過ぎないとの見方がある。和同開珎は銀貨が5月、銅貨が8月に施行され、唐から流入していた開元通宝をモデルにしたといわれる。発行にあたっては、平城京で製造した種銭を見本として各地の工房に配り、大量生産を意図していた。

- 金属貨幣の奨励策

和同開珎を流通させるため、律令政府は数々の奨励政策を行った。価値の基準としての硬貨は、711年(和銅4年)に穀6升(現在の2升4合)=銭1文として、712年(和銅5年)に調庸の基準として布1常=銭5文と定められた。物納であった調庸に硬貨を認め、貨幣による代納を調銭や遥銭と呼んだ。支払い用としては労賃や官人の給与に導入して、官人には東西市などでの使用を強制した。交換用の貨幣を普及させるために硬貨で購入できるものを増やして、交通の要所では納税する物資を運ぶ者や旅行者が米を硬貨で購入できるようにした。硬貨を蓄蔵する利点としては、同年10月には蓄銭叙位令を出して、貯蓄した銅貨の量によって位階を昇進できるようにした。しかし、昇進のために献納銭をする者は少なく、強化策として郡司の任命には6貫の献納銭が必要とした。

皇朝十二銭

和同開珎の発行量が増えるにつれて物価も上昇して、711年(和同4年)は穀6升=銭1文が、751年(天平勝宝3年)には穀6升=銭30文に上がった。物価上昇を受けて律令政府は、私鋳銭への対策という名目で新貨幣を発行した。次に発行された万年通宝は、銅量は和同開珎と同じでありながら、和同開珎の10倍の価値を持つと定められた。708年(和銅元年)から平安時代中期の958年(天徳2年)にかけての250年間に12種類の銅貨が発行され、朝廷が発行したことから皇朝十二銭と呼ばれた。発行年は以下の通りである。

奈良時代には、平城京のある畿内とその周辺地域を中心として銅貨が使われた。しかし原材料の銅生産は、酸化銅を成分とする孔雀石などからの製錬は容易であるが、火山が多い日本列島では当時は製錬が困難である硫化銅を成分とする黄銅鉱の産出が主体だった。そのため中世に精錬技術が向上するまでは銅が慢性的に不足して、銅の含有率が低下した。和同開珎の含有率90パーセントから万年通宝の78パーセント、富寿神宝の66パーセントと低下が続き、銅の代わりに鉛の含有率が増えてゆく。律令政府は改鋳益を得るため、改鋳のたびに目方と質が低下した新貨を旧貨の10倍の価値で通用させようとした。交換比率は8つの銅貨で記録が残っており、それにもとづけば、延喜通宝1枚は和同開珎1億枚と同じ価値となる。実際には旧貨よりも銅含有率が低い新貨を、価値が高いものとして扱ったため、旧貨は退蔵されて流通されなくなる。そこで朝廷では和同開珎の使用を禁止して、蓄銭禁止令を出し、蓄銭叙位令を廃止した。これらの施策は、通貨量の確保と、インフレーションの防止が目的だったとされる。

銭離れ

度重なる改鋳によって硬貨は価値や信用が低下して、流通の減少も止まらず、民衆の銭離れが起こった。硬貨は估価法などの公定価格の尺度としては通用したが、支払いや交換には物品貨幣の米、絹、布が使われ続けた。皇朝十二銭以降、朝廷は硬貨の発行を停止する。11世紀前期からは東国では絹や布、西国では米を中心とする物品貨幣が流通した。金属貨幣を使わない方法もあり、短冊状の紙が交換に使われた記録がある。また、10世紀末から12世紀にかけて官庁や権門は切符(きりふ)という支出命令書を発行し、指定された財と交換ができた。

古代の金融

8世紀から出挙という利子付きの貸借が行われていた。出挙には、国司が財政をまかなうために行う公出挙と、より利息が高く個人が行う私出挙がある。出挙は貸稲(いらしのいね)とも呼ばれ、春や夏に稲を貸し付けて秋に3割から5割の利息を返済させた。正倉院文書や木簡には、出挙の一種である月借銭解という借金の申込書にあたる記録がある。月借銭は月極の短期融資で高利であり、官司が官人に貸付を行っていた。月借銭解の金額は最低100文、最大5貫で、数百文が多かった。

古代の労働と貨幣

古代の労働時間は、昼作夜止と呼ばれる日の出から日没までとなっていた。日照時間によって長功、中功、短功の段階があり、段階によって賃金が変化した。報酬の計算は米建てであり、賃金は米の相場に従っていたので、米価の上昇にともなって賃金も上昇した。平安時代の大工の日給は米一斗が標準となっており、この米一斗の単位は、中世の日給100文の由来になった。奈良時代の官人への報酬や経典の筆写への報酬は、物品貨幣の布や絁で支払われた。平城京造営工事の労賃や官人の給与には、硬貨が導入された。雇用の賃金は功銭とも呼ばれた。

古代の貿易と貨幣

貿易用の貨幣として、銀や金が使われた。初めての金の国外輸送は、遣唐使の藤原清河に対する砂金の支給である。8世紀の新羅との貿易では、真綿を交換に用いた。東北では当時の北海道も管轄した出羽国で和人と渡島蝦夷(わたりしまのえみし)の交易が行われ、交易品のほかに和同開珎も蝦夷(えみし・擦文人=アイヌの祖先)に送られた。

平氏は日宋貿易を推進し、貿易を通じて宋の銅貨である宋銭が流入して日本でも貨幣として通用するようになる。古代から大陸との交流が盛んな博多には11世紀後半には宋銭が存在しており、12世紀には中国人の居住地である博多津唐坊が形成されていた。輸入銭(渡来銭)はこうした地域から流通が進んだ。当初、貴族は宋銭の流通に反発しており、流行病が発生すると、宋銭が原因の「銭の病」と呼んで平清盛を非難した。平氏の貿易は陸奥国の奥州藤原氏が東北から送る金に支えられており、藤原清衡は奥州の砂金を使って博多の商人と直接に取り引きも行なった。

中世

貿易と輸入銭

平安時代の中期から戦国時代にかけての硬貨の普及は、中国からの銅貨がきっかけとなった。平氏が推進した日宋貿易は鎌倉幕府の時代でも続いた。鎌倉幕府は出挙の返済に宋銭の使用を禁じるが、13世紀前半には輸入銭は絹や布が持っていた価値尺度の機能を果たし始めた。13世紀後半には米にも取って代わり、鎌倉幕府は輸入銭の流通を認めるようになった。平安末期から鎌倉時代にかけては日本産の銅や鉛の生産がされておらず、12世紀から14世紀の輸入銭は梵鐘などの銅製品の材料としても使われた。13世紀に中国で成立した元は、紙幣の交鈔を流通させるために貴金属の私的な取引を禁じ、銅貨の国内流通も禁止された。このため銅貨輸出が増加して、日本には日元貿易によって輸入銭が入った。

鎌倉時代から南北朝・室町時代にかけて幕府や朝廷による貨幣の発行は行われなかった。中国にならって、硬貨と紙幣をともに流通させる計画もあった。後醍醐天皇は建武の新政において、乾坤通宝という新貨を銅貨と楮幣(ちょへい)という紙幣で発行すると宣言したが、政権の崩壊によって実現しなかった。

元の次に明の時代に入ると、日明貿易によって宋銭や明銭が流入した。室町幕府は博多商人の肥富と祖阿らを使者として明との国交を回復し、遣明船を派遣する。遣明船からの利益は、ほかの財源である土倉酒屋役や段銭などと比べて巨額であり、室町幕府の財政規模は朝廷や寺社を大きく上回った。明では外国への銅貨の流出が懸念されて、室町幕府からの朝貢に対する回賜に紙幣を用いることもあった。しかし日本では銅貨での受け取りを求めて、中国紙幣は国内では流通しなかった。地域によって好まれる銅貨に違いがあり、永楽通宝は関東や九州で好まれたが畿内では人気がなく、洪武通宝は九州で好まれた。足利義満の時代には明から1万5千貫文の回賜を得ていたが、明は使節に銅貨を贈ることをやめたため、足利義政の時代には輸入銭を得られなくなった。

民間の金属貨幣発行

輸入銭によって硬貨の流通が増えるにともない、絹、布、米に代わって銅貨で年貢を納める代銭納が広まり、特に東国において普及した。代銭納制によって金属貨幣の普及と商品流通が活発となり、輸入銭だけでは不足する事態となった。そのため13世紀後半から輸入銭を参考として日本国内で銅貨の模造が始まる。民間で発行された銅貨は私鋳銭や模鋳銭とも呼ばれ、14世紀には各地で流通する。15世紀から銅の生産が増加した点も流通を後押しした。室町時代後期に山下吹という精錬方法が開発され、16世紀末には南蛮吹きと呼ばれる技術が広まった。

室町幕府や大名は日本産の銅貨を輸入銭と区別して、日本新鋳料足、日本銭(せに)、地銭、京銭、無文銭、和銭などと呼んで使用の禁止や制限を行った。15世紀には輸入銭の模造ではなく円形で孔があるだけの銅貨も作られ、無文銭とも呼ばれる。無文銭が作られた背景としては、日本では錫が少ないため文字が出にくい点、銭不足のため中国銭でなくとも通用する時代になっていた点がある。民間発行の硬貨には粗悪なものもあり、鐚銭とも呼ばれて悪貨として扱われた。売買や納税などにおいて悪貨の受け取りを断る行為は撰銭と呼ばれ、15世紀以降に深刻となり、のちに撰銭令が布告された(後述)。鐚銭には数百年の流通によって割れ、欠け、磨耗が著しい宋銭も含まれていた。「ビタ一文受け取らない」のビタとは鐚銭のことである。鐚銭は、織豊政権の時代に法令によって基準銭となった。

中世の金融

利子付の貸借を利銭や借銭と呼び、債権者は銭主、債務者は負人や借主と呼ばれた。12世紀から13世紀にかけては借上と呼ばれる金融業者が活動して、13世紀以降は土倉や酒屋が現れた。借上や土倉の経営は、荘園の代官請負が基盤であり、初期の金融は副業的なものだった。荘園の領主が、幕府や守護から課せられる負担や自然環境の悪化により破綻すると、荘園領主が担っていた地方金融も崩壊した。このため地方の借り入れ需要は都市部の土倉が受け入れ、祠堂銭という外部からの資金運用も行われる。14世紀には京都の土倉は300から400軒が営業しており、荘園経営ではなく金融業が主軸となって身分も上がるが、15世紀には都市部の債権者と地方の債務者という格差が拡大した。室町幕府が衰退するまでは、そうした業者が徴税委託機関である納銭方も行って利益を得た。当時の利率は年利6割や7割2分が多く、それ以上の場合もあった。債務証書の一種として借書があり、債権者が寺社に寄進したり、債権者が財産を没収された際には借書が第三者に寄進されていた。相互扶助的な金融としては、頼母子や無尽と呼ばれる方法があった。月に一度の頻度で参加者が現金を持ち寄り、くじなどの抽選で当たった者が集まった現金を総取りする。一度総取りをした者も継続して参加することが必要で、地域の信頼関係に基づいていた。

- 手形

代銭納によって金属貨幣や商品流通が増えると、金属貨幣よりも軽量で迅速な取り引き方法が求められるようになった。鎌倉時代からは、年貢を運ぶ手間を省略するために為替(かわし)や割符という手形が用いられるようになり、室町時代からの割符は商業取引にも流通した。決済されるものに応じて、替銭や替米とも呼ばれた。割符は京都や畿内近国で多く用いられ、現地で銭に換金できた。1個で10貫文(現在の約100万円相当)と5貫文という高額のものが多く定額の割符が通用しており、本来なら1回の個別送金用である替銭と区別する記述も見られる。このため、割符には不特定の人々のあいだで流通して紙幣に近い機能を持っていたという説もある。割符が近世の為替手形と異なる点としては、本店と支店間のようなネットワークは存在していなかった。現地で現金を融通する利息附替銭もあり、京都や大津の商人が主に利用した。利息附替銭は現地で現金を借りるときに割符や替銭を使い、京都で返済するという方法が取られた。初期の為替手形については、伊勢に参詣する信徒が利用した記録がある。地方の信徒は地元で為替手形を振り出してもらい、伊勢に行って換金をしていた。

- 徳政令

鎌倉時代から室町時代にかけて御家人の債務問題が深刻となると、土地の返還や債務免除を行う徳政令が出された。鎌倉幕府による御家人救済の債務廃棄として徳政令が出され、室町時代に入ると徳政を要求する人々によって徳政一揆も起き、金融業者が標的とされた。前述の債権者と債務者による経済格差も、債務廃棄を求める人々による徳政一揆の原因となった。

貨幣の贈与

硬貨の普及にともない、貨幣が贈与の品目に加わるようになった。当時の作法として、まず品目を書いた折紙を送り、のちに現物を贈るという手順があった。貨幣についても、金額を記した紙である折紙を贈ったのちに折紙銭と呼ばれる現銭を贈り、清算がすむと贈与者に返却された。折紙の贈与から清算までは1日から十数日だったが次第に長くなり、数ヶ月や1年以上にも及ぶようになる。期間が長くなるにつれて、資金なしでも折紙による贈与が可能となり、折紙は儀礼的なものから約束手形的な機能を有するようになる。やがて、債権・債務関係のような書類上の操作も可能となり、相殺なども行われた。折紙銭による贈与は室町時代から急増し、15世紀に入ると権門や室町幕府にとっても折紙からの収入は重要な財源となった。室町幕府の機関には進物を扱ったとされる折紙方もあったが、16世紀には折紙による貨幣の贈与は沈静化した。16世紀に日本を訪れたイエズス会の宣教師ルイス・フロイスはヨーロッパにない習慣として、日本の貨幣の贈与について記録している。

撰銭令

輸入銭は断続的に減少した。足利義持による日明貿易の断絶や、明の海禁政策、加えて産銅の減少から明の鋳造も低調となったことが原因である。国内では硬貨の不足によって撰銭を巡るトラブルが絶えず、撰銭を制限するための撰銭令が出されるようになる。中世の撰銭令は15世紀後半から頻発し、1485年から1582年までの主な撰銭令は55回にのぼる。撰銭令の内容は、(1)納税における銭種の指定、(2)売買における銭種の指定、(3)貸借における銭種の指定、(4)売買における買い手の購買力の保証などがあった。統治者にとって撰銭は治安を乱す行為と見なされ、撰銭令の罰則は生命刑(死罪)や財産刑(私宅没収)など厳しかった。1540年代前半から1560年代半ばの西日本は撰銭令が沈静化しており、原因として、日本での銀生産の増加と、明の銀財政の影響で輸入銭が増えた点がある(後述)。

撰銭令に登場する悪貨として、うちひらめ、さかひ銭、ほろ、焼銭(やけせん)、ゑみやう、大欠(おおかけ)、破(われ)、磨り、南京、京銭(きんせん)などがある。銅貨不足が解消されないため撰銭が続き、代わりに物品貨幣である米の普及が進んだ。撰銭令も米の普及に影響しており、16世紀後半の畿内では撰銭令の発布から2、3年後に米での支払いが増えている。

精錬法の伝来

戦国大名は戦費調達に多額の資金を必要とするようになり、小額貨幣である銅貨は用途に適さなかった。そこで金山と銀山の開発がすすみ、領国貨幣が戦国大名により作られるようになる。大陸に由来する精錬技術である灰吹法の普及は、金銀の産出量に大きな影響を与えた。古代から銀鉱脈で知られていた石見銀山の採掘が16世紀前半に再開されると、対馬や壱岐を経由して李氏朝鮮と貿易をしていた博多や、朝鮮半島へ鉱石が運ばれて精錬が行われた。石見銀山の発見を記した『銀山旧記』によれば、博多の商人である神屋寿禎が宗丹と桂寿(慶寿の表記もあり)という技術者を石見に連れてきており、これが灰吹法の伝来とされる。その後、灰吹法が但馬の生野銀山など各地に伝わって産出が増えると、銀は畿内や九州で流通する。さらに、外国との取り引きが行われる貿易港や、外国の産物が集まる交易地で用いられるようになった。金銀の大量生産が可能となった反面、灰吹法に必要な鉛が不足するようになって鉛鉱山の開発が進み、鉛の輸入も行われた。輸入元の鉛は、朝鮮半島、中国華北と華南、タイのソントー鉱山をはじめとするタイ産やマレー産だった。

東日本では、甲斐や駿河、伊豆で金が採掘され、佐渡金山はのちの江戸時代から本格化する。戦国大名のなかには、春日山城に金を蓄えた上杉謙信や、甲州金と呼ばれた金貨を流通させた武田信玄(晴信)、加賀小判や軟挺銀(はいぶきぎん)を発行した加賀前田氏なども現れた。大口取引には砂金および灰吹銀が用いられ、砂金は碁石金や竹流金と呼ばれる金貨に溶融整形され、これを打ち延して蛭藻金、さらに打ち延され判金として使用された。当時は東日本で金山が多く、西日本で銀山が多かったために金の使用圏が東日本に、銀の使用圏が西日本に集中して、江戸時代にも影響を与えた。

倭銀と貿易

銀が国際的な貨幣であったため、1540年代以降には銀を輸出する貿易が活発となる。日本の銀は倭銀とも呼ばれて貿易用に普及が進み、朝鮮では貨幣として使われている木綿布と交換された。朝鮮王朝は私貿易で銀が大量に流入するのを避けるために、公貿易として対処した。これは、明への貢銀を避けるための対策もかねていた。当時の日本からの国使の多くは、貿易を目的とした偽使であった。銀と引き換えに大量の綿布が輸入されて、船舶の帆布や衣料品となる。大内氏の主催による1539年(天文8年)の第18次遣明船には堺や博多の商人も多数参加して、銀で唐物を購入した。

銀の増産によって、海外からの日本進出も盛んになる。明では銀で納税する一条鞭法という銀本位制をとっていたため、銀を求めて福建のほかにも浙江や広東の商人が訪れた。ポルトガルとの南蛮貿易が始まると、平戸からも銀が輸出されるようになった。明は海禁の政策をとっており、倭寇とつながりがあるとされた日本との取り引きは禁じられた。しかし、中国沿岸やポルトガルの商人は統制のなかでも日本に渡航を続けて、長崎・マカオ間の定期航路を開設する。これによって倭銀がマカオから明に流入するルートが確立した。日本からの銀は、メキシコからマニラ・ガレオンで運ばれる銀と並んでアジアの貿易に影響を与え、江戸時代に入っても続いた(後述)。

六道銭

俗に「三途の川の渡し賃」と言われる六道銭は、六道思想が広まった中世に始まったとされており、遅くとも14世紀には確認できる。詳細は「六道銭」の項目参照。

中世の労働と貨幣

1日あたりの名目賃金は、建築や技術職で100文(=米一斗)〜110文、半熟練労働で50文、非熟練労働で10文〜20文だった。1文は約100円にあたり、賃金に加えて現物の食料が付いていた。中世の工人の労働時間は日の出から日没までであったが、古代の労働時間とは異なり日照時間とは関係なく日給となっていた。このため雇用者側としては日照時間が長い夏のほうが短期間かつ安い賃金で完成でき、季節によって労働価格は変動していた。報酬の計算は銭建てであり、古代の米建てとは異なっており、支払いも基本的に銭で行われた。16世紀には銭の不足が続いたため、銭の賃金が一定であることは実質賃金の上昇につながった。しかし質が安定しない鐚銭の普及にともなって、銭建てから米建てへと移行が進んだ。

貫高制

税制では、通貨の単位である貫を尺度とする貫高制が採用されていた。室町幕府では15世紀から守護や国人の所領の規模を貫高という単位で表しており、貫高を基準として徴税を行っていた。各地で荘園制が解体するにつれて、戦国大名も貫高をもとに軍役や年貢の基準を定めるようになり、領内の把握と権力強化のために検地を行った。貫高制のもとでは貨幣での納税が求められたため、農民の負担は荘園制の時代に比べて増した。農民は穀物を現金に変える必要があるが、地元の市場は大名らの管理のもとにあり、農民に有利な価格では販売が困難だった。このため戦国期における米価は安定もしくは低落を続けた。貫高制と検地は戦国大名の支配を強化したが、農民の年貢減免を求める紛争や、欠落(かけおち)と呼ばれる逃亡の増加を招いた。のちには貫高制にかわり、米の収穫量を尺度とする石高制が優勢となってゆく。

近世

皇朝十二銭が発行中止になってから、日本では公鋳貨幣は作られていなかった。皇朝十二銭のあと、貨幣制度にもとづいて初めて作られた金属貨幣は、起源は不詳であるが戦国時代には甲斐国を中心とする戦国大名・甲斐武田氏の領国で地方貨として使われた甲州金とされる。続いて豊臣秀吉が製造を命じた天正大判も通貨としての性格は薄かった。全国的な貨幣の統一は、江戸時代からとなる。

石高制

戦国期には、銅貨や米に加えて金や銀の流通が増加して貨幣状況が複雑となった。織田信長は永禄の法令である撰銭令・精銭追加条々で、京都において米を商取引に使うことを禁じつつ、金銀の商取引を認めて銅貨との交換比率を定めた。米による現納を正確にするために、京都の十合枡を公定枡として採用して、これはのちの豊臣政権にも引き継がれる。公定枡による度量衡の統一は、米の価値尺度としての信用を高めたため、結果として石高の信用につながった。

貫高制と検地の関係は、豊臣秀吉によって石高制と検地へと変更される。秀吉は太閤検地が古代の検田を継承するとして、天皇のもとでの国家事業として位置づけた。そして美濃検地をはじめとして、貫高制から石高制への切りかえをすすめた。秀吉は、天皇に献上する検地帳である御前帳を石高で提出するように諸大名に求めて、全国で石高制の成立がすすんだ。秀吉の要求は、石高制による軍役の編成と大陸出兵が理由とされている。石高制が優勢となった背景には、領主の政策もあった。貫高制の進展は農民の離農や欠落を招く恐れがあることから、封建制度の維持のために年貢を米で納めさせる政策をとり、江戸幕府にも継承された。

三貨制度

- 江戸幕府以前

金・銀・銭(銅)の比率を定める法は、16世紀前半とされる春日大社の記録が初となる。この法は興福寺が支配していた奈良を対象にしており、(1)金1両=銀10両=銭2000文、銭100文=米0.14石の比率。(2)米の供給が再開した時には米価を定める。(3)商品価格の引き上げの禁止という3つの趣旨を持っていた。織田信長は永禄の法令で、金1両=銀7.5両=銭1500文と定めた。豊臣秀吉は高額貨幣である金・銀に関する政策として、大判の製造業者の指定、銀貨による文禄・慶長の役の戦費調達などを行なったが、庶民が最も使う小額貨幣の銅貨は発行しなかった。秀吉は金や銀を素材として、天正通宝、文禄通宝、明の永楽通宝などの銭文がある銭を発行して贈与や褒賞用に使った。

- 江戸幕府

江戸時代になると貨幣制度が統一され、江戸幕府が金・銀・銭(銅貨)の三貨の鋳造を命じ、全国通用の正貨とした。まず慶長の幣制により金貨・銀貨が作られ、明銭の永楽通宝の流通が禁止され、永勘定(1貫文=金1両)による優位性を廃止した。鋳貨の発行は、それぞれ金座、銀座、銭座と呼ばれる業者が担当した。金貨と銅貨は額面価値と枚数で価値を決める計数貨幣であったが、銀貨は18世紀半ばまで含有率と重量で価値を決める秤量貨幣であった。幕府による貨幣発行は増加を続け、地方の経済が活発になるにしたがって小額貨幣の銭が慢性的に不足した。幕府は金貨と銭貨を中心に供給したが、後期には特に銀貨の流通が少なくなった。

金貨の単位は両、分(ぶ)、朱(しゅ)があり、1両=4分(ぶ)、1分=4朱の4進法だった。銀貨の単位は貫(かん)、匁(もんめ)、分(ふん)があり、1貫=1000匁、1匁=10分だった。銅貨の単位には文があり、1貫文=1000文だった。金・銀・銅はそれぞれ独自の体系を持ち、交換用の基準を決められてはいたが、実際には金・銀・銅の相場は変動して、現在の為替相場のように機能した。そのため両替商が重要となった(後述)。

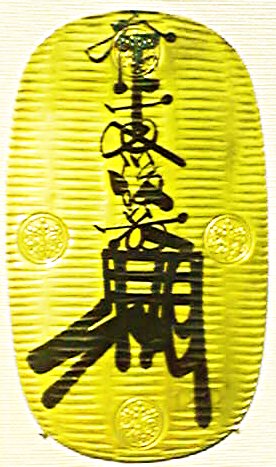

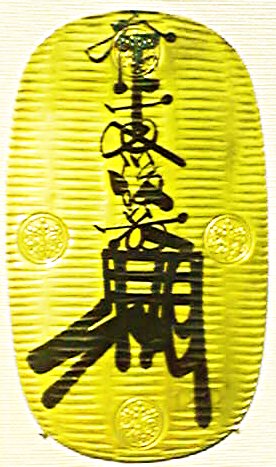

- 金貨

金貨には大判、小判、一分判の3種類がある。大判は、大名や旗本など特権身分の贈与や賜与、多額の支払い用の金貨であり、販売値段は時価である御道具値段として表され、枚数で数えられた。実際の交換には、小判と一分判がよく使われた。小判は楕円形であり、両を単位とする。一分判は小判の4分の1に相当して、分を単位とする。円形の円分金や、短冊形の額壱分金がある。金貨の鋳造は小判師が原判金を鋳造し、それを御金改役後藤が検査して刻印を打って完成となった。この方法を手前吹と呼んだ。

- 銀貨

銀貨は丁銀が主体で、ほかに大小さまざまな豆板銀があった。銀貨を発行する銀座は、幕府に許可された銀座人が発行と経営、吹所の大黒常是が鋳造と刻印を担当した。幕府が発行した慶長丁銀は銀含有率が80パーセントであり、当時の東アジアの貿易用銀としては水準が低かった。幕府の老中である田沼意次は初の計数銀貨として明和五匁銀を発行した。しかし商人の反発によって発行が停止され、南鐐二朱銀が代わって発行されて徐々に定着した。以降、計数貨幣の銀貨と秤量貨幣の銀貨が併用され、南鐐二朱銀は合計39年間にわたって発行された。文政年間に入ると、金貨の単位である分・朱を通貨単位とする計数銀貨の流通高が秤量銀貨を上回った。

- 銅貨(銭貨)

銅貨は小額取引用で、庶民にもっとも使われた。本格的な銅貨鋳造および全国的な流通にいたるのは寛永通宝以後となった。田沼意次の改革で、それまで1文銭のみだった寛永通宝に4文銭が加わった。初期の銅貨と比べれば含有率が低い真鍮貨だが、当時は長崎貿易による銅流出で銅が不足しており、鉄貨の銭が増えていたため普及した。織豊政権は鐚銭を基準銭としていたが、江戸幕府もこれにならって慶長の幣制で鐚銭を基準銭とした。その他の銭貨としては、九州で発行された加治木銭、小倉藩や佐賀藩の銭、長崎貿易銭などがある。

- 鉱業と貨幣

幕府は鉱山資源を公儀占有物として有力鉱山を直轄地にしたほか、各大名の鉱山にも運上を負担させた。1580年〜1640年の日本の銀生産量は年間平均100トンであり、世界の銀生産量350トンの28パーセントと推測される。銀鉱山では石見、生野、佐渡が多かった。銅の生産は17世紀後半から増え、年間平均1500トンの足尾銅山を筆頭に阿仁銅山、尾去沢銅山、別子銅山などの銅鉱山が栄えた。金銀の鉱山の中には、金銀の鉱石が減少したのちに銅鉱山として運営される場合もあった。

江戸時代の紙幣

- 羽書

現存する日本最古の紙幣は、伊勢国で発行された山田羽書である。羽書(はがき)という語の由来は、小額貨幣を指す端書からとされる。伊勢国は伊勢商人でも知られる商業の活発な地域であり、秤量貨幣である銀の取引の煩雑さや、釣銭用の銅貨の不足を解決するのが目的とされた。山田羽書は秤量銀貨の預かり証として発行されて伊勢神宮の宗教権威により流通して、紙幣として普及が進んだ。発行にあたっては、楮から和紙を作って版木で印刷をした。図柄としては、大黒天、恵比寿、弁財天、布袋、倶利伽羅竜王などの人物のほかに、打ち出の小槌、瑞雲、青海波、蝶、麒麟、象が描かれた。こうした図柄は、明治政府の政府紙幣にも影響を与えている。羽書のように藩領や旗本領以外で発行された紙幣は私札とも呼ばれる。私札には発行者によって公家札・寺社札、町村札、宿駅札、鉱山札、私人札などがあった。

- 藩札、旗本札

大名領国では、藩札と呼ばれる紙幣が発行された。藩という呼称は明治維新以後に普及したものであり、当時は札、鈔、判書という具合に呼ばれた。初の藩札は備後福山藩から発行されている。藩札の素材は楮を使った丈夫な和紙であり、用紙には摂津の名塩村、越前の五箇村、美濃の岐阜などの名産地のものが使われた。職人たちは誓書によって藩札用紙の製法の秘密を守り、印刷には版面を彫刻する絵師がおり、判師と呼ばれた。版木は2分割か3分割されており、1人では完成しないように偽造対策がされていた。図柄には七福神の大黒天、弁財天や、鶴、亀、神代文字、梵字などが使われ、偽造対策の印章も使われた。

藩札の発行目的の多くは、藩財政の窮乏対策であった。領内での流通を目的としていたが、藩を越えて流通したものもあった。旗本が治める知行地では、藩札と同様の目的で旗本札が発行された。江戸時代後期までの藩札は銀立てによる銀札が多く、特に銀遣いの西日本で流通した。1707年(宝永4年)には前年に改鋳された宝永銀流通促進のため、幕府は札遣いの禁止を出して紙幣は流通停止とした。この禁止令は、改鋳で新たに発行する質の低い銀貨と藩札が競合することを避けるためとされる。札遣いの禁止は、1730年(享保15年)の解禁まで続いた。のちの明治政府による統計では、244藩、14代官所、9旗本領により計1694種類の紙幣が発行され、金額は廃藩置県が行われた当時で3855万円に達した。江戸時代の庶民は金貨や銀貨を目にする機会が少なく、実際によく用いた貨幣は銅貨と紙幣だったという説もある。

江戸時代の金融

- 両替商

金貨は江戸以北の太平洋側の地域、銀貨は大坂、京都、東北以南の日本海側の地域で主に流通した。江戸では金建てで価値を表す金遣い(きんづかい)であったのに対して、上方では銀建てによる銀遣い(ぎんづかい)であった。江戸と上方を中心とする交易上の理由と、金貨・銭貨(計数貨幣)と銀貨(秤量貨幣)の特徴の違いから、日常的に両替が必要であった。このため両替商の存在が重要となり、金座や銀座の周辺にいた両替商は、本両替商と銭両替商へと分業が進んだ。本両替商には為替や貸付、預金などの業務を行う者もおり、なかでも江戸の本両替仲間と大坂の十人両替仲間がよく知られた。

- 為替、手形

御定相場として慶長の幣制によって金1両=銀50匁=永1貫文=鐚4貫文(4,000文)が定められ、元禄期に金1両=銀60匁=銭4貫文に改定されたが、実際には相場が変動していた。大坂の北浜で銀相場、江戸で金相場が形成されるようになり、金1両=銀60匁から70匁前後で変動した。幕府は消費を安定させるために固定相場を望み、江戸両替屋は変動相場を望んだため享保年間に交渉を行い、変動相場が維持された。

幕府貨幣の三貨のほかに、米も貨幣として流通し続け、大坂の堂島米市場では、米の預かり証である米手形も発行された。米手形は蔵屋敷が発行したもので、享保時代に米切手と呼ばれるようになった。米切手は1枚あたり10石の米と交換でき、その種類には、(1)蔵屋敷が発行する出切手、(2)蔵屋敷の裏付けがない空米切手、(3)借財の担保になる調達切手、(4)借財の担保であり流通性がない坊主切手があった。こうして堂島米市場では現物取引に加えて18世紀には先物取引も行われるようになり、これが世界初の先物取引とも言われている。多額の金銭の輸送のリスクを避けるために、大坂では手形決済が商品取引の99パーセントにも及び、京都では50パーセント、江戸はそれ以下だったとされる。

幕府は送金を民間の商人に委託し、御為替御用と呼ばれた。御為替御用は12人の江戸両替商が担当し、大坂御金蔵から江戸御金蔵に為替手形で送金をした。大名も同じ仕組みを利用していた。

- 幕府や領主の資金貸借

幕府は、享保時代から民間の資金を借り入れるようになり、御用金と呼ばれた。御用金は米価安定のための資金調達などに用いられていたが、幕府の財政悪化や民間経済の活発化によって増加し、弘化時代には幕府の財政悪化の対策に用いられるようになった。大名や旗本の資金調達は、大坂米市場での米切手の発行か、特定の商人からの融資であった。商人は弁済を要求できなかったため遅延や債務不履行が多発し、特定の商人と大名が結びついて融資を行うようになる。幕府は、融資を受けられない大名に対して拝借金や御貸付と呼ばれる金融支援を行なった。拝借金は無利子であったが幕府の財政難で停止され、民間の資金によって利子付の御貸付に替わった。幕府は財政難に陥ると利子つきの公金貸付を増やし、1761年以降は町人からたびたび御用金を調達して貸付にまわした。1800年時点で公金貸付は約150万両、1817年には約300万両となり、その7割ほどが利子つきだった。文政期以降は改鋳(後述)によるインフレーションも起き、大名や幕臣は困窮が進み、公金貸付も元利回収が滞って行き詰まった。

- 在方の資金貸借

江戸の町奉行所は1661年に、問屋を除いて売掛債権の訴状を裁かないとする相対済令を出し、のちに借金銀や買掛の相対済しを命じた。これには窮乏する武家を救済する意図も含まれていた。相対済令は大坂や京都にも心得として伝えられたが、実施はされなかった。幕府は米価の低下を抑えるため、買米令によって商人に米を強制的に買わせることを決める。そして商人の買米の資金調達のために、相対済令を取りやめて貸返済訴訟を再開した。農村においては、無尽(頼母子講)が行われており、零落の危機や田地の売買から救う役割を果たした。

近世の労働と貨幣

江戸時代の農村は、賃金労働率の低さと兼業率の高さという特徴を持つ。生存水準倍率によれば、年間賃金収入は生存水準倍率の1を下回る0.6であり、同時代の北京の農村やミラノと同等でオクスフォードよりは低位だった。江戸時代の雇用の多くは、季節就業か年季奉公によって行われていた。江戸時代の報酬には2種類あり、職人型と奉公人型に分けられる。職人型の報酬は授受権利があり、仕事の成果に対して支払われた。奉公人型の報酬では給金は義務ではなく、感謝として支払われた。現代では前者は賃金、後者は給料にあたる。年季奉公の期間は1年から3年が多く、雇い主と奉公人の関係よりも、雇い主と保証人との関係が重要とされた。奉公人の報酬は、最初に雇い主から家人(親の場合が多かった)や保証人に支払われた。奉公人は衣食住が保証される代わりに、期間中は貨幣での報酬は基本的に支払われなかった。これが変化するのは明治時代からとなる。実質賃金は、18世紀前半から19世紀にかけて、天保の改鋳や幕末期のインフレーションで低下しつつもゆるやかに上昇した。賃金労働率の低さと兼業率の高さは明治時代まで続いた。

近世の貿易と貨幣

近世の日本は貴金属の輸出国だった。16世紀半ばからポルトガルや中国との間で南蛮貿易が行われ、豊臣秀吉が始めたとされる朱印船貿易は江戸幕府も継続した。取引相手はポルトガル、ベトナムの安南、スペイン領マニラ、タイのアユタヤ王朝やパタニ王国などの諸国だった。江戸幕府が鎖国令を出したのちは、ポルトガルに代わりオランダ東インド会社が日本と取り引きを行った。鎖国時代に正式な外交関係にあったのは琉球と朝鮮王朝であり、外交儀礼にも銀が贈られた。

- 南蛮貿易

戦国・織豊時代の日本は銀を輸出して、生糸、絹織物、そして火薬原料の硝石を輸入した。日本商人はポルトガル商人と契約して中国商品を購入し、ポルトガル商人は中国からの信用貸付を行った。長崎では投銀(なげかね)と呼ばれる投資が行われ、投銀は言伝銀と海上銀という契約に分かれていた。言伝銀は商品を購入するために銀を委託する契約であり、海上銀は海難時に借主が有限責任を負う高利の契約だった。大名や幕臣は海上銀を行い、幕府は幕臣の海上銀を禁じて、のちに全ての言伝銀と海上銀を禁じた。

- 長崎貿易

オランダ東インド会社はポルトガルの手法を参考にして中国産の生糸などを日本に売り、日本は金や銀で支払いをした。1640年(寛永17年)には小判2万1千枚と大判300枚が輸出されるなど金銀の流出が続き、日本が銅の輸出に切り替えると、東インド会社は銅産出量が少ない安南に送った。輸出が禁じられていた寛永通宝の流出を防ぐため、幕府は貿易用の長崎貿易銭として元豊通宝などを発行した。1667年(寛文年)には小判4万枚以上が輸出され、オランダの単位に換算すると106万グルデン以上となり、オランダ本国から東インド会社への送金34万グルデンを上回った。銀の輸出量は、17世紀前半当時の世界の産銀量42万キログラムのうち20万キロに達した。17世紀後半のバタヴィアでは日本の小判が流通して、獅子の刻印を打ったものが9から10ライクスダアルダーとして用いられた。金銀の流出は長年の問題となり、幕府は定高貿易法で貿易の上限設定をしたり改鋳を行なった。改鋳は取引国のオランダや中国から反発を受ける原因となった。

- 日朝貿易

朝鮮半島においては李氏朝鮮と対馬藩が貿易をしており、日本は中国の生糸や朝鮮の高麗人参を慶長銀で購入していた。改鋳した銀貨を用いるようになるが、元文の改鋳で含有率が低くなった銀貨は、朝鮮側が受け取りを拒否するようになる。薬用として貴重であり消費が増えていた高麗人参の輸出が中止され、対馬藩は幕府に対策を訴える。幕府は高麗人参専用の銀貨として人参代往古銀を発行した。しかし、貿易代金の9割増歩引き換えで対馬藩の財政を圧迫したため、輸出の中心は銀から銅へと移っていった。日本は外交使節である朝鮮通信使にも銀を贈ったが、朝鮮側は銀を自国内に持ち込まないようにして、朝鮮人被虜の送還費用や外交窓口である東萊府の資金とした。その理由として、政治的儀礼で与えられた銀には朝貢に対する回賜と解釈したとされる。

- 琉球貿易

琉球は薩摩藩や明との貿易を行った。明との朝貢貿易では銀(渡唐銀)を輸出して生糸を輸入して、薩摩藩には明からの生糸の他に琉球産の砂糖や鬱金を輸出して鹿児島琉球館から銀を輸入した。薩摩藩との貿易では砂糖が主力商品となった。元禄の改鋳で発行された銀は銀含有率が低く、琉球は貿易で受け取りがたいと薩摩藩に交渉した。幕府は対馬藩と同じく慶長銀と同じ銀含有率に吹き替えを許可され、京都銀座が吹き替えを担当した。幕府が銀の輸出をさらに規制するために銅に切り替え、琉球は大坂銅座から入手して明に輸出した。外交儀礼として琉球からの使節に対して幕府から銀が贈られ、主な贈答は中山王へのものとなった。

- 蝦夷地

北海道は豊富な金産地であり、17世前半には道南の和人地とアイヌが住む蝦夷地に分けられていた。金の採掘や砂金の採取が盛んになると、当時のアイヌ総人口2万4千人を超える3万人以上の和人が集まった。松前藩が定めた商場知行制はアイヌの不満を呼び、金産地だった日高ではシャクシャインの戦いが起きた。

また松前藩は中継ぎを担う樺太アイヌや宗谷アイヌを仲介し、当時蝦夷地(樺太や宗谷)に来航し山丹人とも呼ばれたニヴフやウリチと山丹貿易を行った。山丹側の商品は中国の清に朝貢をして得た絹織物や大陸の産物で、アイヌの商品はクロテンをはじめとする毛皮や会所(運上屋)で行われるオムシャなどで幕府から得た鉄製品などだった。取り引きにおいて日本や清の金属貨幣は用いられず、清の宮廷で重宝されていた樺太産のクロテンが価値尺度の貨幣としても通用した。山丹側の商品はクロテンの枚数で計算されたのちに、毛皮や鉄製品と交換された。松前藩はアイヌに鍋やヤスリなどの鉄製品を支払って清の物産を入手しており、清の絹織物は蝦夷錦と呼ばれて珍重され、松前藩は幕府への献上品や諸大名への贈り物とした。

- 銅の輸出

金銀の次は銅の輸出が増え、17世紀から18世紀初頭にかけての日本は当時世界一の年間6000トンを産出した。輸出された銅は海外の貨幣にも用いられ、東インド会社時代のセイロンや、ナポレオン戦争時代のジャワでは、日本の銅地金を切断して刻印を打った貨幣が現地用に急造されていた。銅の減少は国内に影響を与え、元文時代になると鉄で作られた寛永銭が目立つようになった。長崎貿易銭は東南アジアにも運ばれてベトナムやスリランカでも出土している。日本銭のほかに、輸入されたのちに使われなくなった中国銭も輸出された。

改鋳

経済の拡大にともない、貴金属の産出の減少と通貨の流通不足が起き、幕府財政の悪化が深刻化した。このため幕府では金銀貨の改鋳が行われた。元禄・宝永(小判1回、丁銀4回)・正徳・享保(小判のみ。)・元文・明和(五匁銀、南鐐二朱判)・文政・天保・嘉永(一朱銀のみ)・安政・万延(小判のみ)の計14回にわたる改鋳が行われた。ただし一方のみの改鋳もあるので、実際には小判9回、丁銀10回となる。金の改鋳では、江戸幕府最初の慶長小判では金含有率が84.3パーセントあったが、最後の万延小判には56.8パーセントまで低下した。銀の改鋳では、元禄銀の銀含有率が64パーセント、宝永二つ宝銀が50パーセント、永字銀が40パーセント、三つ宝銀が32パーセント、四つ宝銀は20パーセントと大半が銅となった。正徳・享保期に80パーセントに戻ったのち、元文期から再び下がって安政銀は13パーセントとなった。こうして金貨と銀貨の名目貨幣化が進んだ。

元禄の改鋳では500万両、天保の改鋳では幕府年収の30パーセントに相当する利益があった。江戸幕府による改鋳は、含有量が異なる金属貨幣を同価として扱うことで、退蔵されている富裕層の金銀貨を投資に向けさせ、貯蓄への課税と同様の効果を目的としたという評価もなされている。また、当時は長崎貿易で貴金属の流出が続いており、金銀貨の含有率を下げることで貿易額を保ったまま流出量を減らす目的もあったとされる。しかし、含有率を下げる改鋳は貿易相手国のオランダ、中国、朝鮮、琉球の反発をまねいたため、幕府は貿易用の貨幣を発行したり、金銀から銅による決済への切り替えを進めた。

幕末

幕末からの開港により、通商条約を結ぶうえで貨幣の交換比率が問題となった。幕府とアメリカ総領事タウンゼント・ハリスの交渉では、貿易銀であるメキシコドルと日本の天保一分銀が、ドルにとって有利な重量交換で行われることが決まり、日米修好通商条約が締結された。日本では鎖国により金銀比価の差が少なかったが、欧米ではその差が大きく、日本の金を海外へ持ち出せば利益が大きい。このため横浜港開港によって、外国の貿易商はドルを一分銀に交換したのちに一分銀を小判に換え、半年で30万〜40万両ともいわれる大量の金が日本から流出した。

幕府は万延の改鋳で金貨の引下げを行ったが、実際には大量に発行された、より金含有量の劣る万延二分判が流通を制した。この二分判にも諸藩による贋造が横行して、さらに幾種もの貨幣が並列した。非常に複雑な流通となったために諸外国の反発を買い、改税約書によって江戸幕府はこれ以上の改鋳をしないことや、将来的な通貨改革と金銀地金の持込によって本位貨幣を発行する自由造幣局の設立を約束させられた。これを継承した明治政府も高輪談判の結果、通貨の近代化に踏み切った。

近代

新貨条例と円の採用

明治維新によって、貨幣に関する政策は幕府から明治政府へと移った。明治政府は金座や銀座を貨幣司に吸収し、藩札は藩札処分令によって廃止した。現在の造幣局にあたる造幣寮が開設されたのちに新貨条例が制定され、円という単位が正式に採用となった。単位を改めて十進法に統一し、1両=1円、1円=100銭、1銭=10厘とした。当時はイギリスから広まった国際的な金本位制が普及しており、新貨条例でも金本位制が採用され、アメリカ・ドルの1ドル金貨に相当する1円金貨を原貨とする本位貨幣が定められた。

貿易専用銀貨として、1円銀貨も発行された。モデルとなったのはメキシコの8レアル銀貨(メキシコドル)で、レアルは貿易決済用として国際的に流通していた洋銀(貿易銀)であった。銀貨は貿易専用だったが、貿易銀として国際決済に用いられることが増え、また本位金貨の絶対数不足のために貿易銀も本位貨幣扱いとされる。新貨条例は金本位制をとりつつも、事実上は金銀複本位制となった。

- 初の日本政府紙幣

明治政府は、初の日本全国で通用する政府紙幣として太政官札を発行した。目的は、戊辰戦争の戦費や殖産興業の費用調達だった。太政官札は金札とも呼ばれていたが、実際は金銀との兌換はできない不換紙幣だった。太政官札の印刷は江戸時代の技術を引き継いでおり、当初から偽造の危険性を指摘され、のちに太政官札の偽造が相次いだ。明治政府はフランクフルトのドンドルフ・ナウマン社に発注して明治通宝を発行して、現在の国立印刷局にあたる紙幣司も設けられた。1873年(明治6年)には国立銀行紙幣の旧券が印刷され、天の岩戸開き、蒙古襲来、神功皇后などの神話や歴史のテーマが図柄に採用された。のちの新券では、富国強兵や殖産興業など当時の政策に合致する水兵や鍛冶屋が採用された。

- 紙幣の国産化

新紙幣の偽造防止のために、当初は「明治通宝」の文字を書家が手書きしていた。しかし、1日あたり約500枚が限界であったために木版に変更となった。押印の手間に加えて、外国で紙幣を製造するコストの高さや、緊急時の発行が問題視された。そこで紙幣製造の機械と版面がドイツから運ばれ、技術指導の技術者の派遣も決定した。ドンドルフ・ナウマン社で働いていたイタリアの版画家エドアルド・キヨッソーネが来日をして、紙幣司で製造にあたった。キヨッソーネは改造紙幣1円札で神功皇后を描き、これが日本初の肖像入り紙幣となる。

銀行制度

- 国立銀行

明治政府は不換紙幣である政府紙幣を大量に発行して、1867年から1868年にかけては政府歳入の7割に達していた。この状況を改善するために、イギリス式の中央銀行と、アメリカ式の分権的な銀行を参考に検討をする。結果として、アメリカの国法銀行法を参考に国立銀行条例を制定した。この条例は民間銀行による兌換紙幣の発行と貨幣価値の安定をはかる内容で、国立銀行とは「国法によって立てられた銀行」を指すため実態は民間銀行だった。設立された国立銀行は兌換紙幣として銀行券である国立銀行紙幣を発行して、のちに条例改正で不換紙幣の発行も可能となる。国立銀行は決済手段や金融仲介サービスを提供したが、不換紙幣は解消されずインフレーションを招き、紙幣整理が行われた。1880年(明治13年)までに国立銀行は153行が設立され、現在の銀行の起源となったものも多い。国立銀行のほかに、紙幣の発行はできない私立銀行も多数設立された。

- 中央銀行と日本銀行券

中央銀行として日本銀行が創設され、以後は日本銀行が唯一の発券銀行となって国立銀行紙幣の回収にあたる。最初の日本銀行券として、日本銀行兌換銀券が発行された。銀券発行により日本は銀本位制に移行して、物価の安定は達成したが、当時は国際的に金本位制が普及しており円為替レートは1897年(明治30年)までに40パーセント以上切り下がった。円安によって輸出は促進されるがインフレーションが持続して、金本位制の採用につながる。日本銀行兌換銀券の図柄には、国立銀行紙幣新券の恵比寿に続いて大黒天が採用され、商売繁盛を願うのが理由とされた。

植民地との関係

当時の日本の政策は、周辺地域の通貨制度にも影響を与えた。李氏朝鮮とのあいだでは日朝修好条規を結び、日本の通貨が朝鮮の開港場で使用できるように定めた。日本の国立銀行である第一銀行韓国総支店は業務を拡大して、第一銀行券を発行して大韓帝国の通貨として流通させた。のちに設立された中央銀行の韓国銀行(朝鮮銀行)は、創立事務を日本政府が行い、重役が日本人であり、韓国銀行券は金貨または日本銀行兌換券と交換できる点など、日本への従属を前提とした金融機関であった。台湾は、日清戦争後の下関条約によって清から割譲され、台湾銀行が設立された。日本列島の貴金属は江戸時代に減産しており、植民地からの産出が重要となった。台湾は砂金採取から始まり、明治時代の後期には最も多量の金産地となった。朝鮮併合後の朝鮮も加わり、第一次大戦前の金産出は内地より植民地が多くなった。

金本位制

日清戦争の軍事賠償金として得た金額は3億6000万円で、当時の日本のGNPの約2割にあたる。この賠償金を金準備金に設定して、金本位制を軸とした貨幣法が施行された。公的には新貨条例から金本位制が定められていたが、この時点までは事実上の銀本位制で、1円=金0.75グラムとされた。金本位制の本格的な採用によって外債の発行が容易となり、日露戦争の戦費調達のために10億円の外債を発行したほか、日露戦争の勝利で対外的な信用が高まって地方債や社債も海外で発行された。金本位制のもとでは、各国の通貨は金との交換比率が決められ、通貨量は各国が保有する金の保有量に制約される。貿易黒字国はインフレ圧力が高まって輸入の増加と輸出の減少が起き、貿易赤字国はデフレ圧力がかかって輸出の増加と輸入の減少が起きるため、輸出入による自動調整の機能も期待された。

世界恐慌と金本位制停止

- 金輸出解禁と世界恐慌

第一次世界大戦の影響を受けて、日本は金輸出の禁止を行い、金本位制を停止した。大戦期のマネーサプライの平均増加率は29パーセントで、大戦期間のインフレ率は年平均15.29パーセントとなった。金本位制の離脱により、国際収支の決算を金で行えなくなったため、為替は100円=49.85ドルの法定レートから43〜44ドルまで下落を続けた。大戦後にはアメリカをはじめとして各国が金本位制を再開して、ジェノヴァ会議では各国に金本位制への再開を求める決議がなされる。

第一次大戦後の不良貸付に加えて、関東大震災が大きな損害を与えた。震災で流通困難となった手形の解決策として震災手形があったが、震災以前の鈴木商店の不良債権などが混ざっていた。これに銀行の整理再建の未整備が重なり、銀行の取り付け騒ぎが頻発して昭和金融恐慌を招いた。銀行は37行が休業、全国の銀行の預金9パーセントが支払い停止となり、高橋是清大蔵大臣が恐慌の収拾にあたって支払猶予措置を行った。大規模な取り付け騒ぎで紙幣が不足したことから二百円紙幣が発行されたが、緊急だったため片面だけの印刷であり、偽札と間違えられて逮捕された所持人もいた。

日本でも金本位制再開のための金輸出解禁(金解禁)について検討が進むが、昭和金融恐慌の影響もあって決定が遅れ、業界団体、新聞の経済部、商工会議所などから金輸出解禁の要望が出された。世界恐慌ののちに濱口雄幸内閣が金輸出解禁の方針を発表するが、世界的な不況のなかで金輸出解禁が適切であるかについては、政策担当者の間でも激しい論争があった。特に金本位制離脱前の100円=49.85ドルに人為的に戻して解禁するか、下落後の43〜44ドルにするかで議論となった。金輸出解禁の実施により、100円=43ドル〜44ドルだった為替レートは旧平価の49ドル85セントに戻された。

- 昭和恐慌

金輸出解禁から4カ月で、2億円の正貨にあたる金が国外に流出した。解禁前と解禁後の平価の差額を利用すれば利益が出るため、解禁直後から政府の予想以上に金が流出した点が原因とされる。金本位制のもとでは、金の流出は国内で流通する通貨の減少につながる。このために日本銀行の通貨発行高は、1930年(昭和5年)1月の14億4300万円から同年9月には11億2400万円と減少した。以前から金輸出解禁に備えてデフレーション政策をとっていた日本では、国内市場の縮小や輸出産業の不振がさらに深刻となる。こうして昭和恐慌が起き、特に農産物においては暴落と凶作が重なって昭和農業恐慌とも呼ばれた。加えて、満州事変をきっかけに日本の国際的信用は低下して資本逃避が加速した。同年9月にイギリスが金本位制を停止すると、日本も金本位制を停止するとの予想から円為替レート低下への期待が高まり、国内投資家はドル買いを行い、海外投資家は資本逃避を行った。政府と日本銀行は横浜正金銀行にドル売りの介入をさせ、公定歩合を引き上げて投機を防ごうとするが失敗し、金輸出を停止して再び管理通貨制度に移行した。

1932年(昭和7年)からは、犬養毅内閣のもとで高橋是清が4度目の大蔵大臣に就任して再建策を進めた。国債の日銀引き受けによる通貨供給、低金利といった政策が採用された。為替レートの低下は輸出を促進して、早い段階で景気回復へ向かった。しかし財政再建策を進めた高橋は、軍事費の削減も計画したために二・二六事件で暗殺された。

ブロック経済の通貨

世界恐慌後の各国は、自国の経済を保護するためにブロック経済を進めた。ブロック経済は英連邦のスターリングブロックをはじめとして通貨圏にもとづいており、日本は日本円を中心とする日満経済ブロックを形成した。日満経済ブロックは、日本および植民地である台湾、朝鮮、満州国で構成され、のちに中国の中華民国臨時政府、南京国民政府、蒙古連合自治政府が加わった。各地の中央銀行としては台湾銀行(1899年)、朝鮮銀行(1911年)、満州中央銀行(1932年)、中国連合準備銀行(1938年)、中央儲備銀行(1940年)がある。これらの銀行は通貨として台湾銀行券、朝鮮銀行券、満州国圓、聯合準備銀行券(聯銀券)、儲備銀行券を発行した。台湾や朝鮮には日本円を導入する案もあったが、混乱発生時に日本に波及するとの理由で採用はされなかった。中国では、蔣介石政権の幣制改革で法幣が流通しており、対する日本側では円とリンクした聯銀券を流通させようとした。しかし、華北と上海の価格差を利用した鞘取りが増えたために日本側は法幣売りを停止した。これにより外貨転換をできなくなった日銀券は下落し、外貨流入の減少や密輸出の増加などの悪化も起きた。日本側は対策として、法幣の偽造を行った(後述)。太平洋戦争の開戦後に日本の統治下に置かれた東南アジアの諸国は、円とは異なる通貨を維持しつつ日本の経済圏に組み込まれた。

- 預け合い契約

日中戦争や太平洋戦争の戦費を調達するため、銀行間で預け合い契約という手法がとられた。連合準備銀行は朝鮮銀行、儲備銀行は横浜正金銀行と契約をした。預け合い契約では、たとえば朝鮮銀行東京支店から北京支店に戦費を送金されると、北京支店はそれを自行の連銀名義の円預金口座に記帳する。連銀では自行の朝鮮銀行名義の連銀券預金口座に同額を記帳する。連銀にある朝鮮銀行の連銀券預け金は戦費にあてられた。預け合い契約によって日本国内のインフレーションは避けられるが、同時に中国では通貨の濫発によるインフレーションが悪化した。通貨価値の下落は信用の低下を招き、かわりに法幣が流通した。

軍票

軍用手票(軍票)とは、軍隊が占領地などで物資調達や支払いに使う擬似紙幣であり、日本では西郷札が最初期とされる。軍票ではないが、朝鮮銀行券がシベリア出兵、青島事件、満州事変で軍票のように物資調達に使われる点が問題とされ、高橋是清大蔵大臣が台湾銀行と朝鮮銀行の通貨発行権を日本銀行に統一する案を出して論議を呼んだ。中国では日中戦争開戦の4ヶ月後に軍票の使用が始まり、東南アジアではマレー作戦後に南方外貨表示軍票が発行された。南方統治のために南方開発金庫が設立されて南方開発金庫券(南発券)を発行したが、実態としては軍票と同様に扱われた。日中戦争での軍票は円標示で、法幣に対する物資争奪戦に用いられた。南方占領地の大東亜戦争軍票や南発券は現地通貨を標示して、物資の現地調達に使った。いずれの地域でも、輸送力の低下や物資の不足により増発され、濫発によるインフレーションが各地の経済を混乱させた。

アメリカ軍が発行して日本で流通した軍票としては、沖縄県や奄美群島でB円が1958年まで流通した。正式な軍票ではないが、日本軍と同様の目的でアメリカ軍が沖縄の久米島で発行した久米島紙幣がある。

近代の労働と貨幣

- 明治時代

工場での報酬は江戸時代の慣習を引き継ぎ、奉公人制度を残している工場もあった。紡績工場には年期奉公の職人と賃金を受け取る職人が併存していた。明治30年代の時点でも賃金の時期は工場や地域によって大きく異なり、日払い、週払い、月払い、2週間に1回、月に1回などがあった。明治維新によって武士は秩禄処分で収入を失い、雇用労働者として生活が必要になる。明治政府は旧武士に士族授産として生活の手段を与えた。大阪紡績の成功によって株式会社が増え、紡績、鉄道、電力などの株式会社が設立される。会社の賃金制度は、重役は年俸、職員は月俸、職工は日給または出来高給に大まかに分かれていた。職員は固定給だが職工はより複雑だった。正規職員以外に臨時職員(非正規職員)がおり、職工にも臨時工がいた。従業員の区分と賃金制度は複雑であり、日給が月給よりも上の場合もあった。工場や鉱山での労働問題をきっかけに労働者保護の論議が起き、1911年(明治44年)に工場法が成立し、のちの労働基準法のもととなった。

賞与の起源については諸説ある。中元や歳末の給与の代わりに支払われていたのが起源とする説、または勤続奨励として動機づけのために賞与を与えたのが起源という説などがある。明治30年代には賞与の普及が進み、会社銀行では毎半期や年末に重役、職員、職工に賞与が支払われていた記録がある。

- 第一次大戦期・第二次大戦期

日本初の家計調査は高野岩三郎が行い、調査の結果をもとに友愛会が日本初の労働組合による生活賃金の要求をした。第一次世界大戦は、船成金のような資産家を生むが、他方でインフレーションによって賃金労働者の生活が苦しくなり、賃上げ争議や米騒動が多発した。賃金制度の決定においては科学的管理法が影響を与えた。第一次大戦中には、現在のコンサルタントにあたる能率技師が登場し、日本能率協会が設立された。基本給という言葉は日中戦争中の賃金臨時措置令に初登場し、当時は固定給を意味していた。第二次世界大戦によって物価上昇が起きると、政府は価格等統制令と賃金統制令を出した。人手不足による賃金高騰への対策で、最高賃金とともに最低賃金を設定した。

第二次大戦中には、賃金統制の主管官庁である厚生省は工員月給制度を推進した。工員月給制度は完全月給制であり、欠勤・遅刻・早退などによる控除が行われずに定額が支払われる内容だった。これは日本全体を疑似家族とみなし、労働によって国家=天皇を中心とする家族に奉仕するという皇国史観にもとづいていた。基本給をベースとした年功賃金という制度は、第二次大戦後となる。

現代

ブレトン・ウッズ体制

第二次世界大戦中から、連合国は終戦後の金融秩序について検討を進めた。アメリカのブレトン・ウッズでは連合国通貨金融会議が開催され、大戦後の国際金融についての協定が結ばれた。これがブレトン・ウッズ協定であり、金との兌換性はUSドルのみが持ち、各国の通貨はUSドルとの固定相場制をとるという体制だった。金とドルの交換レートは、金1オンス=35USドルと定められた。戦後の日本の通貨もブレトン・ウッズ体制にもとづいて定められ、1945年から1971年8月まで続いた。

- 戦後新紙幣

日本は第二次世界大戦で敗戦を迎え、連合国軍占領下の日本は新しい紙幣を発行することになる。新しい図柄の検討は、民間の印刷会社も参加できるコンペ形式で20日間の公募が行われた。審査には大蔵省、日本銀行関係者、画家の藤田嗣治や杉浦非水らが参加した。審査の結果、千円札の図柄には新薬師寺の伐折羅大将、五百円札には広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像が選ばれ、戦争で焼失を逃れた仏像が心をなごませるというのが選考理由であった。高額紙幣は当面必要がないため百円札が弥勒菩薩、十円札が伐折羅大将として決定したが、この案はGHQによって不採用とされた。そこで百円札は従来の聖徳太子を継続して、十円札は国会議事堂を使用した。インフレーションが進行して紙幣の供給が急務とされたが、物資や機械の不足により、民間の印刷会社も動員して印刷が行われた。

- インフレーションとヤミ価格

インフレーション対策として金融緊急措置令の新円切替が行われたが、1945年から1950年の5年間で卸売物価は70倍となった。このインフレーションにより最も利得を得たのは、多額の国債を発行していた政府、巨額の負債がある金融機関や企業だった。金融緊急措置令は預金封鎖をともなっていたため、多くの個人にとっては現金・預金・公債について損失となった。終戦直後からドッジ・ラインまでの時期は、建前上はすべての価格は統制価格であったが、多くの物資は闇市場で売買されていた。そのため、公定の数十倍のヤミ価格で物資が取り引きされて個人業者には利益をもたらした。他方で、ヤミ食料を拒否して公定価格や配給で生活する人々が栄養失調で死亡する事件も起きた。こうした状況で占領軍は物価を把握するために消費者物価指数を導入した。GHQによってドッジ・ラインが実施されると、ヤミ物価は低下して価格や配給の統制が解消に向かった。

- 外為法、外資法

占領下の日本では為替レートは存在せず、個々の取引ごとに円とドルの換算比率を決めていた。対外取引を占領軍から日本政府へ移譲するために、外国為替及び外国貿易管理法(外為法)がGHQとIMFの関係者および日本政府委員の共同作業で作成された。アメリカは外為法によって国際収支の均衡化を日本に求めたが、日本政府は輸入制限や外国技術の導入による国内産業の育成に活用した。外資については、日米合同審議会によって外資に関する法律(外資法)が作成された。目的は外資の導入促進であり、外資の優遇措置によって電力・鉄鋼業の外資借款や外国技術の導入を行った。

- 朝鮮特需

朝鮮戦争によって日本経済は1000億円から1500億円といわれる影響を受け、朝鮮特需と呼ばれた。特需は1953年に8億320万ドル、1954年に6億ドルにのぼり、外貨収入のうち特需の割合は1951年に26.4%、1952年は36.8%、1953年は38.2%に達して外貨不足を補った。

- 高度成長

第二次世界大戦後の日本の通貨は、ブレトン・ウッズ体制に従うこととなった。ドッジ・ラインにより、円は1ドル=360円(変動幅±1パーセント)に固定された。ブレトン・ウッズ体制のもとで、日本は1960年代から高度経済成長をとげる。1960年代のGDP実質成長率は平均10.5パーセントであり、高い成長率は平均寄与度が5.9パーセントの民間投資や、平均寄与度1.9パーセントの民間設備投資にも支えられていた。固定為替レートのもとでの経済政策は、輸入が増加して国際収支が悪化すると緊縮によって安定させており、1968年以降は日本の経常収支と貿易収支は黒字基調で安定する。1960年の池田勇人内閣は国民所得倍増計画の政策を推進した。

臨時通貨法は戦時の時限立法であったが、戦後に期限が削除され、激しいインフレーションにともなって円単位の臨時補助貨幣が追加された。この法律のもとで、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律が施行されるまで臨時補助貨幣が発行され続けた。円単位であるにもかかわらず、1円, 5円, 10円, 50円, 100円, 500円の各硬貨が補助貨幣と呼ばれたのは、このような背景がある。

変動相場制の開始

- ブレトン・ウッズ体制の終了

アメリカのリチャード・ニクソン政権は、USドルが金との兌換を一時停止すると発表した。原因はアメリカの金保有量の減少によるもので、それまでの金とドルにもとづく国際通貨体制の終了をもたらし、ニクソンショックとも呼ばれた。ニクソンショック以降の1970年代前半の為替レートの動向は、次のような時期に分かれる。

- (1)第1次フロート制

大統領演説以降の旧レートでの11日間の市場再開をへて、1971年12月18日までの変動相場制。ニクソンショックによってドルの値下がりが予想されたため、ヨーロッパの外国為替市場はいったん閉鎖したのちに変動相場制へ移行する。他方で日本は、市場を閉鎖せずに1ドル=360円のレートでドル買いを続けた。この介入によって、8月15日の発表から8月28日の変動相場制移行までのあいだに、5億5千万ドルの為替差損を出した。銀行や企業に配慮した措置であったが、国庫にとって巨額の為替差損となった。

- (2)スミソニアン協定

IMFの10カ国グループであるG10によってスミソニアン協定が結ばれて固定相場制が再開され、為替相場の変動幅が上下25パーセントと取り決められた。ドル切下げと円切上げが決定して、新たに金1オンス=38ドル、1ドル=308円(変動幅±2.25パーセント)の交換レートが定められた。日本は円の切り上げ幅を最小に止めるよう交渉したが、スミソニアン体制下でも固定相場制の維持は不可能となる。

- (3)第2次フロート制

固定相場の維持は再び困難となり、1973年(昭和48年)2月12日のドル再切り下げにより、再び変動相場制へ移行した。当時は田中角栄内閣の日本列島改造論にもとづいて公共事業が実施され、土地投機によってマネーサプライが増加していた。加えて石油ショックが起き、国内では狂乱物価とも呼ばれる物価高騰が起きて、1974年の実質GDPは-0.2%となった。高度経済成長時代はこの時期に終了したとされる。

プラザ合意と円高

1980年代前半のアメリカは、ロナルド・レーガン政権のもとで、双子の赤字と呼ばれた貿易赤字と財政赤字が問題となった。為替レートを安定させるためにG5の蔵相や中央銀行総裁による会議が開催され、プラザ合意がなされた。これ以降は円高が急速に進み、2年間で1ドル=240円前後から121円と2倍近く上がった。主要国による協調介入は1985年10月で終わり、当初の為替レートの目標は1ドル=210円から215円を見込まれていたが、円高はそれを上回った。プラザ合意後の円高により1985年6月から1986年11月にかけて不況となり、1986年11月から好況となる。

円高とデフレーション

1980年代後半から日本はバブル景気となり、好況は1991年2月まで続いた。1990年代前半にはバブル崩壊が始まり、日本銀行が金融政策で緊縮策をとったため状況は悪化して、円高とデフレーションが進行した。当時の政策の問題点として、(1)利下げの遅さ、(2)財政支出の少なさ、(3)金融機関の不良債権処理の遅さなどがあげられる。実質実効為替レートは、交易条件の改善を上回って上昇したため、輸出産業の収益性が悪化する円高につながった。この種の円高は大きく3つの時期があり、1992年半ばから1995年、ITバブルが崩壊した2000年から2001年、リーマンショックがあった2008年以降となる。

日本経済の長期停滞は、失われた10年や失われた20年、失われた30年とも呼ばれる。1990年以降は、消費・投資・生産などの実物的現象がアップダウンで推移しているのに対して、物価・為替レートなどの貨幣的現象はGDPデフレーターが1994年以降にマイナスで推移し、為替はドル/円レート、名目実効為替レート、実質実効為替レートのいずれの指標も悪化している。その理由として、(1)国内的にはデフレの持続、(2)対外的にはプラザ合意以降の円高の持続があげられており、総需要の停滞およびデフレの進行という解釈と整合する。日本銀行はゼロ金利政策を導入し、のちに量的緩和政策を行なったが景気は回復しなかった。超低金利のもとでの金融政策が景気刺激につながらない点については、流動性の罠の観点からも分析されている。デフレーションが継続したため、インフレターゲットの導入について2002年から2012年にかけて論議がなされたが日本銀行は採用せず、のちに物価安定目標を2%と定めたインフレターゲットが導入された。

金融危機、通貨スワップ

円高にともない、日本は円の国際化としてアジアへの直接投資やラテンアメリカ諸国の債務問題への資金協力を行った。アジア通貨危機の際に、日本はアジア通貨基金構想を出すが、円の国際化は本格化しなかった。頓挫の原因としては、各国やIMFの反対、国内経済の低迷、金融機関の不良債権処理による縮小、アジア諸国に対する市場開放の不十分さが指摘されている。アジア通貨危機を教訓として、アジア域内のセーフティーネットとしてチェンマイ・イニシアティブが合意された。チェンマイ・イニシアティブによって、外貨準備を融通する通貨スワップが構築され、日本・中国・韓国・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイの8ヶ国で開始された。

現代の労働と貨幣

主な賃金政策は、賃金統計の作成、最低賃金、人事院勧告となる。賃金そのものを中心とする政策は、第二次大戦期から終戦直後にかけての賃金統制だった。官公庁で賃金体系の簡略化が行われ、内閣法制局によって官吏・雇人とブルーカラー層(用人)の身分差が撤廃された。公務員の賃金体系は、人事院勧告以前には労使交渉で決まっており、その水準を民間が参考にする形で春闘に引き継がれた。

賃金交渉の方法は生活給のベースアップ方式から始まり、個別賃金の要求や、定期昇給の方式が加わっていった。最低賃金法成立後の1960年代ののち、変動相場制とオイルショックの時代に大幅賃上げが終了した。その後は賃金の格差が問題とされ、農業と製造業の格差、企業間の格差、正規と非正規の格差、男女の格差などが課題とされている。2000年代前半には超低金利の影響で、円で資金調達をして外貨に投資する円キャリートレードによる外国為替証拠金取引(FX)の個人投資家が増加した。

2018年(平成30年)には、厚生労働省の毎月勤労統計調査の不正が明らかになった。毎月勤労統計調査は、国の重要な統計調査である基幹統計調査にあたり、経済指標である毎月の雇用、給与、労働時間について調査する。しかし、2004年~2011年分の統計データは紛失もしくは破棄されており、再集計が困難となった。2004年以降の実質賃金の値は不正確であることが明らかになり、厚生労働省の特別監査委員会は、調査方法が統計法に違反していると結論した。

特殊な貨幣

- 大東島紙幣

大東島において、20世紀初頭にこの地を所有した玉置商会(のちに大日本製糖が継承)が私的な紙幣として大東島紙幣を発行した。正式には南北大東島通用引換券と呼ばれ、本来は砂糖手形であったものが島の流通貨幣となった。別名を玉置紙幣ともいう。第二次大戦後に米軍軍政下で係争になり、農民は土地を得た。

- 炭坑切符

西表島において、西表炭坑を経営するいくつかの企業が発行した。西表炭坑は大正から昭和戦前時代に強制収容的に仕事をさせたために「監獄部屋」とも呼ばれ、日本人や台湾人らの労働者の脱走を防止する目的で、炭坑切符として私的紙幣を発行した。炭坑切符は当該会社の売店でのみ通用したので、脱走を防止する働きがあった。

- ハンセン病療養所における貨幣

かつて世界各地のハンセン病療養所やコロニーでは、患者の隔離を目的として貨幣が発行された。日本では多磨全生園などの療養所が発行しており、患者の入所時に一般の通貨は強制的に交換させられた。硬貨が一般的だが紙幣もあり、その場合は通し番号がついた。クーポン券といってもよい場合もあり、プラスチック製もあった。多磨全生園では貨幣の製造は徽章などを製造する所に発注し、菌の伝染を防ぐために消毒された。日本の療養所の一部では、通帳を併用して貧困者への小遣いなどに利用した。不正事件の発覚が原因となり、各療養所の貨幣は昭和30年までに廃止された。廃止時に一般の通貨に換えられたが、米軍軍政下の宮古南静園では、一般の通貨に交換できなかった。

クレジットカード、電子マネー、デビットカード

1950年代にはアメリカでクレジットカードによる決済が始まり、日本では1960年代から同様のサービスが始まった。クレジットカードはカード番号の不正利用など問題点がないわけではなく、このような欠点を克服するものとして電子マネーが出現した。電子マネーは、ネットワーク型とICカード型の研究が進み、有村國孝やロラン・モレノらが個別にICカードを発明した。しかしICカード型の普及は進まず、2000年代まで待つこととなる。1980年代には磁気ストライプカードのプリペイドカードの利用が進み、カード式公衆電話に使うテレホンカードをはじめとして、オレンジカード、メトロカード、ラガールカードが開始された。

ICカード型の電子マネーは、日本では渋谷でVISAキャッシュ、新宿でスーパーキャッシュが試験的に導入され、どちらも接触型のICカードによるプリペイド方式だった。電子決済の環境整備のために電子マネー及び電子決済に関する懇談会が設置され、外為法の改正によって電子マネーが法律で定義された。その後は非接触型ICカードのFeliCa方式の採用が進み、Suicaをはじめとする非接触型ICカードの電子マネーが交通機関を中心に普及した。非接触型ICチップを携帯電話に搭載するおサイフケータイが開始され、モバイルの利用も浸透した。流通系の非接触型ICカードとしてnanacoとWAONが開始され、交通系ではPASMOがSuicaとの相互運用を可能とした。資金決済に関する法律(資金決済法)によって、サーバー型の電子マネーの定義や資金移動サービスについても定義された。

デビットカードは即日決済が可能なキャッシュカードにあたり、認証機関を通さずに決済できる。現金よりも個人小切手やクレジットカードの決済が習慣となっている欧米で普及が早かった。日本ではJ-Debitから始まっている。

日本でのキャッシュレス決済は、(1)偽札の流通が少ない。(2)現金への信頼度が高い。(3)ATMの利便性が高い点などを理由に普及しにくいとされる。政府はキャッシュレス化を推進するために、2017年の未来投資戦略2017において、2027年までにキャッシュレス決済比率を4割程度に増加させる方針を示した。2016年時点で「キャッシュレス決済比率」は20.0%にとどまっている。

仮想通貨

仮想通貨は、国家による裏付けを持たない点、ネットワークによって流通する点、決済手段である点などの特徴を持つ。仮想通貨として有名なものにビットコインがあり、汎用性のある決済手段として国際的に流通している。これに対して、ゲーム内の通貨やマイレージなどは、汎用性がない点で広義の仮想通貨とされる。日本円と異なり、仮想通貨は強制通用力を持っていない。そのため、2015年(平成26年)2月25日の第186回国会の質問第28号では、日本の民法においてビットコインが通貨に該当するのかが問題とされた。

日本においては、東京でビットコインの交換所を提供していたマウントゴックス社が破綻する事件が起きた。大量のビットコインが消失したため、マウントゴックス社はビットコインの取引を停止した。同社のユーザーは訴訟を起こして、マウントゴックスは東京地方裁判所に民事再生申立手続きを行った。マウントゴックス社の事件によって、破綻した法人の財産の保全をする場合に仮想通貨を管理することの困難さが明らかとなった。仮想通貨に関する法整備が進み、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の成立と、資金決済法の改正がなされた。改正後の資金決済法2条5項には、仮想通貨の定義が以下の通り定められた。

また、併せて仮想通貨交換業等の規制も定められ、仮想通貨の利用に関する法整備を進めた。

贋金の歴史

和同開珎が発行された翌年には、私鋳の禁止令が出されて和同開珎の銀貨が廃止されており、当初から銀貨の贋金が問題となっていた。蓄銭叙位令が出たのちには、叙位法の影響で昇進するための私鋳や、貨幣発行益を目的とする私鋳の増加が予想されたことから、私鋳銭の罰則が流刑から斬刑(死刑)へと重くなった。

江戸時代には、金銀貨などの偽造は死刑の中でも重罪の扱いだった。藩札の偽造については初期は流刑であったが、のちに幕府の刑法に準じて重罪に扱われるようになった。初の紙幣と言われる江戸時代の羽書は、発行から間もなく偽札が作られていた。明治時代に入ると藩札の偽造に加えて、寺社領札や私札、太政官札の偽造も行われ、太政官札の偽造は全国12カ所で摘発された。

昭和時代に日中戦争が起きると、日本軍は国民党政府の通貨である法幣を排除するために偽札発行を計画した。陸軍の登戸研究所が中心となり、印刷会社や製紙会社などが極秘で参加した。偽造された5円券や10円券は上海の秘密結社である青幇の協力もあって大陸で使用され、一説には25億円分が流通したと言われる。しかし、中国のインフレーションにより1000円や5000円などの高額紙幣が発行されて、偽造紙幣は小額だったために計画した効果をあげなかった。

印刷技術の変化にともない、偽造技術も変化を続けている。オフセット印刷による偽造からカラーコピーに移ったのちに、スキャナーとプリンターによる偽造が増えた。2000年以降の日本の偽札は98パーセントがパソコンを使ったものとなっている。

年表

- 674年 - 銀が対馬で発見され、銀が国産化される。

- 7世紀 - 銀貨の無文銀銭が発行。

- 7世紀末 - 銅貨の富本銭が発行。

- 683年(天武天皇12年) - 銅銭を推奨し、銀銭を禁じる。

- 694年(持統天皇8年) - 鋳銭司の長官が任命される。

- 708年(和銅元年) - 和同開珎を発行。5月に銀貨、8月に銅貨。

- 709年(和銅2年) - 私鋳銭の禁止令。和同開珎の銀貨が廃止。

- 711年(和銅4年) - 穀6升(現在の2升4合)=銭1文とされる。

- 712年(和銅5年) - 調庸の基準として布1常=銭5文とする。蓄銭叙位令が発布される。

- 714年(和銅7年) - 撰銭令が出される。日本では最古の記録。

- 760年(天平宝字4年) - 万年通宝発行。初の金貨である開基勝宝発行。

- 765年(天平神護元年) - 神功開宝発行。

- 776年(宝亀7年) - 遣唐使藤原清河に砂金を支給。初めての金の国外輸送。

- 779年(宝亀10年) - 朝廷が和同開珎の使用を禁止する。

- 796年(延暦15年) - 隆平永宝発行。

- 798年(延暦17年) - 蓄銭禁止令を発布。

- 800年(延暦19年)- 蓄銭叙位令を廃止。

- 818年(弘仁9年) - 富寿神宝発行。

- 835年(承和2年) - 承和昌宝発行。

- 848年(嘉祥元年) - 長年大宝発行。

- 859年(貞観元年) - 饒益神宝発行。

- 870年(貞観12年) - 貞観永宝発行。

- 890年(寛平2年) - 寛平大宝発行。

- 907年(延喜7年) - 延喜通宝発行。

- 958年(天徳2年) - 乾元大宝発行。

- 1193年(建久4年) - 鎌倉幕府が出挙の返済に宋銭を使用することを禁じる。

- 13世紀後半 - 中国の元が紙幣の交鈔を流通させるために銅貨を禁じ、大量の銅貨が流入。

- 1485年 - 撰銭令が大内氏から出される。

- 1506年 - 撰銭令が室町幕府から出される。

- 1533年(天文2年) - 灰吹法が石見銀山に伝来。

- 1558年 - 撰銭令が北条氏から出される。

- 1569年(永禄12年) - 織田信長の撰銭令・精銭追加条々。追加法令で金・銀を通貨として認める。

- 1570年(永禄13年) - ポルトガルが長崎・マカオ間の定期航路を開設。

- 1589年(天正17年) - 秀吉による美濃検地。

- 1591年(天正19年) - 秀吉が、御前帳を石高で提出するように諸大名に求め、全国で石高制を推進する。

- 1596年(慶長元年) - 慶長通宝発行。

- 1608年・1609年(慶長13年・14年) - 慶長の幣制。御定相場が定められる。

- 1610年(慶長15年) - 初の紙幣である山田羽書発行。

- 1630年(寛永7年) - 初の藩札が備後福山藩から発行。

- 1635年(寛永12年) - 朱印船貿易の終了。

- 1636年(寛永13年) - 日本各地の銭座で寛永通宝の鋳造が始まる。

- 1639年(寛永16年) - 鎖国令。貿易の主体がポルトガルからオランダ東インド会社となる。

- 1659年(万治2年) - 貿易用の長崎貿易銭発行。

- 1685年(貞享2年) - 定高貿易法。

- 1695年(元禄8年) - 江戸時代最初の改鋳が実施。

- 1700年(元禄13年) - 御定相場の改定。金1両=銀60匁=銭4貫文となる。

- 1707年(宝永4年) - 前年の改鋳に伴い藩札が一時流通停止となる。

- 1710年(宝永7年) - 高麗人参の貿易用の人参代往古銀発行。

- 1765年(明和2年) - 初の計数銀貨として明和五匁銀を発行。

- 1768年(明和5年) - 田沼意次の改革。1文銭のみだった寛永通宝に4文銭が加わる。

- 1772年(明和9年) - 明和五匁銀の発行停止。代わって南鐐二朱銀が発行される。

- 1858年(安政5年) - 日米修好通商条約。

- 1859年(安政6年) - 横浜港が開港。外国人居留地設置。大量の金が日本から流出。

- 1868年(明治2年) - 藩札処分令。貨幣司 設立。

- 1868年 - 太政官札が発行。初の全国で通用する政府紙幣(不換紙幣)。

- 1870年(明治3年) - 明治通宝発行。ドンドルフ・ナウマン社に発注。

- 1871年(明治4年)2月 - 造幣寮を開設。

- 1871年5月 - 新貨条例を制定。円を単位として採用。

- 1871年7月 - 紙幣司設立。

- 1872年(明治5年) - 国立銀行条例。国立銀行による銀行券発行を認める。

- 1876年(明治9年) - 日朝修好条規。日本の通貨が李氏朝鮮の開港場で使用可能となる。

- 1878年(明治11年) - 貿易銀である1円銀貨も本位貨幣となり、金銀複本位制となる。

- 1878年6月 - 東京株式取引所が営業開始。日本初の公的な証券取引機関。

- 1882年(明治15年) - 中央銀行として日本銀行設立。

- 1885年(明治18年) - 最初の日本銀行券にあたる日本銀行兌換銀券が発行。

- 1897年(明治30年) - 日清戦争の軍事賠償金をもとに貨幣法を施行し金本位制を本格化。

- 1899年(明治32年) - 台湾銀行設立。

- 1902年(明治35年) - 第一銀行の韓国総支店が第一銀行券を発行。大韓帝国の通貨となる。

- 1909年(明治42年) - 大韓帝国にて韓国銀行が設立。日韓併合後には朝鮮銀行となる。

- 1917年(大正6年)9月 - 第一次世界大戦の影響を受けて金輸出の禁止、金本位制を停止。

- 1922年(大正11年) - ジェノヴァ会議。

- 1927年(昭和2年) - 昭和金融恐慌。

- 1929年(昭和3年) - 世界恐慌。

- 1930年(昭和5年)1月 - 金輸出解禁。大量の金が流出する。

- 1930年 - 昭和恐慌、昭和農業恐慌が発生。

- 1931年(昭和6年)12月 - 金本位制(兌換)を停止し、事実上の管理通貨制度に移行。

- 1932年(昭和7年) - 満州国にて満州中央銀行設立。

- 1937年(昭和12年) - 日中戦争開戦の4ヶ月後に軍票を発行。

- 1938年(昭和13年) - 中華民国臨時政府で中国連合準備銀行設立。

- 1938年6月 - 臨時通貨法公布、即施行。これ以降半世紀にわたり日本で発行される硬貨は全て臨時補助貨幣となる。

- 1940年(昭和15年) - 南京国民政府で中央儲備銀行設立。

- 1941年(昭和16年) - 日本統治下の東南アジアで南方外貨表示軍票を発行。

- 1942年(昭和17年) - 日本統治下の東南アジア向けに南方開発金庫設立。

- 1943年(昭和18年) - 南方開発金庫が南方開発金庫券を発行。日本統治下の地域でインフレーションが深刻化。

- 1944年(昭和19年) - ブレトン・ウッズ協定。

- 1946年(昭和21年)2月 - 新円切替。金融緊急措置令および日本銀行券預入令が公布され預金封鎖を実施。

- 1949年(昭和24年)3月 - ドッジ・ラインにより、円は1ドル=360円(変動幅±1パーセント)に固定。

- 1949年12月1日 - 外国為替及び外国貿易管理法(外為法)。

- 1950年(昭和25年) - 外資に関する法律(外資法)。

- 1957年(昭和34年) - 最低賃金法。

- 1971年(昭和46年)8月 - ニクソンショックにより変動相場制に移行。同年12月にスミソニアン協定で固定相場制に移行。

- 1973年(昭和48年)2月 - スミソニアン協定での固定相場維持が困難となり、変動相場制へ移行。

- 1974年(昭和49年) - 狂乱物価。石油ショックと列島改造ブームが原因。

- 1982年(昭和57年) - テレホンカード開始。

- 1985年(昭和60年)3月 - オレンジカード開始。

- 1985年9月 - プラザ合意により、円高が急速に進む。

- 1986年(昭和61年) - バブル景気。

- 1988年(昭和63年)4月 - 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行。貨幣法、臨時通貨法などを廃止。名実共に金本位制停止。

- 1988年4月 - メトロカード開始。

- 1989年 - ラガールカード開始。

- 1990年代前半 - バブル崩壊。

- 1996年(平成8年) - 電子マネー及び電子決済に関する懇談会設置。

- 1997年(平成9年) - アジア通貨危機。アジア通貨基金構想。

- 1999年(平成11年)2月 - 日本銀行がゼロ金利政策を導入。

- 1999年 - VISAキャッシュとスーパーキャッシュが試験的に導入。J-Debit開始。

- 2000年(平成12年) - チェンマイ・イニシアティブ合意。

- 2001年(平成13年)3月19日 - 日本銀行が量的緩和政策を導入。

- 2001年 - Suica開始。

- 2004年(平成16年) - 日本初のFelica対応携帯電話のiモードFeliCa開始。

- 2007年(平成19年) - nanaco、WAON、PASMO開始。

- 2008年(平成20年)9月15日 - 世界金融危機。

- 2009年(平成21年)6月24日 - 資金決済に関する法律(資金決済法)。

- 2011年(平成23年)10月31日 - 1ドル=75円32銭の戦後最高値を更新。

- 2013年(平成25年)1月22日 - 日本銀行がインフレターゲットを導入。

- 2014年(平成26年)2月26日 - ビットコイン交換所を運営していたマウントゴックス社が、大量のビットコイン消失により破綻。

- 2014年 - 円がジンバブエでも法定通貨となる。

- 2016年(平成28年)5月25日 - 資金決済法の改正により仮想通貨の定義がなされる。

- 2018年(平成30年) - 毎月勤労統計調査の不正により、2004年以降の実質賃金の値が不正確であることが判明。

出典・脚注

注釈

出典

参考文献

単行本

- 秋澤繁「太閤検地」『岩波講座 日本通史 第11巻』岩波書店、1993年。

- 石原幸一郎『日本貨幣収集事典』原点社、2003年。

- 石原幸一郎『日本紙幣収集事典』原点社、2005年。

- 市大樹『飛鳥の木簡 - 古代史の新たな展開』中央公論新社〈中公新書〉、2012年。

- 井村喜代子『現代日本経済論〔新版〕』有斐閣、2000年。

- 岩田規久男 編『昭和恐慌の研究』東洋経済新報社、2004年。

- 上原兼善『近世琉球貿易史の研究』岩田書院、2016年。

- 植村峻『紙幣肖像の歴史』東京美術、1989年。

- 植村峻『お札の文化史』NTT出版、1994年。

- 植村峻『贋札の世界史』日本放送出版協会〈生活人新書〉、2004年。

- 岡美穂子『商人と宣教師 - 南蛮貿易の世界』東京大学出版会、2010年。

- 岡崎哲二『工業化の軌跡 - 経済大国前史』読売新聞社〈20世紀の日本〉、1997年。

- 岡田仁志『電子マネーがわかる』日本経済新聞社〈日経文庫〉、2008年。

- 岡田仁志; 高橋郁夫; 山崎重一郎『仮想通貨 - 技術・法律・制度』東洋経済新報社、2015年。

- 落合弘樹『秩禄処分 - 明治維新と武士のリストラ』中央公論新社〈中公新書〉、1999年。

- 柿沼陽平『中国古代の貨幣』吉川弘文館、2015年。

- 笠松宏至『徳政令』岩波書店〈岩波新書〉、1983年。

- 梶谷懐『日本と中国経済 - 相互交流と衝突の100年』筑摩書房〈ちくま新書〉、2016年。

- 糟谷憲一『朝鮮の近代』山川出版社〈世界史リブレット〉、1996年。

- 片岡剛士『日本の「失われた20年」 - デフレを超える経済政策に向けて』藤原書店、2010年。

- 片岡剛士『円のゆくえを問いなおす - 実証的・歴史的にみた日本経済』筑摩書房〈ちくま新書〉、2012年。

- 加藤隆; 秋谷紀男 編『日本史小百科 -近代- 〈金融〉』東京堂出版、2000年。

- 金子良事『日本の賃金を歴史から考える』旬報社、2013年。

- 神山恒雄 著「財政政策と金融構造」、石井寛治; 原朗; 武田晴人 編『日本経済史2 - 産業革命期』東京大学出版会、2000年。

- 河添房江『唐物の文化史 - 舶来品からみた日本』岩波書店〈岩波新書〉、2014年。

- 工藤雅樹『古代蝦夷』吉川弘文館、2011年。

- ポール・クルーグマン 著、山形浩生 訳『クルーグマン教授の経済入門』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、2009年。 (原書 Krugman, Paul (1997), The Age of Diminished Expectations, MIT Press )

- 黒田明伸『貨幣システムの世界史 増補新版』岩波書店〈世界歴史選書〉、2014年。

- 小林英夫『日本軍政下のアジア - 「大東亜共栄圏」と軍票』岩波書店〈岩波新書〉、1993年。

- 小林正宏; 中林伸一『通貨で読み解く世界経済 - ドル、ユーロ、人民元、そして円』中央公論新社〈中公新書〉、2010年。

- 斎藤修; 高島正憲 著「人口と都市化, 移動と就業」、深尾京司; 中村尚史; 中林真幸 編『日本経済の歴史2 近世』岩波書店、2017年。

- 斉藤利男『平泉 - 北方王国の夢』講談社〈講談社選書メチエ〉、2014年。

- 栄原永遠男『日本古代銭貨研究』清文堂出版、2011年。

- 桜井英治『日本中世の経済構造』岩波書店、1996年。

- 桜井英治『交換・権力・文化 - ひとつの日本中世社会論』みすず書房、2017年。

- 櫻木晋一『貨幣考古学の世界』ニューサイエンス社、2016年。

- 佐々木史郎『北方から来た交易民 - 絹と毛皮とサンタン人』日本放送出版協会〈NHKブックス〉、1996年。

- 嶋谷和彦 著「近世の墓と銭」、国立歴史民俗博物館 編『お金の不思議 - 貨幣の歴史学』山川出版社、1998年。

- 鈴木淳 著「重工業・鉱山業の資本蓄積」、石井寛治; 原朗; 武田晴人 編『日本経済史2 - 産業革命期』東京大学出版会、2017年。

- 鈴木公雄 編『貨幣の地域史 - 中世から近世へ』岩波書店、2007年。

- 瀬川拓郎『アイヌ学入門』講談社〈講談社現代新書〉、2015年。

- 高木久史『撰銭とビタ一文の戦国史』平凡社、2018年。

- 高島正憲; 深尾京司; 西谷正浩 著「成長とマクロ経済」、深尾京司; 中村尚史; 中林真幸 編『日本経済の歴史1 中世』岩波書店、2017年。

- 高槻泰郎『近世米市場の形成と展開』名古屋大学出版会、2012年。

- 高槻泰郎; 牧原成征; 柴本昌彦 著「農業金融の矛盾と公債市場の安定」、深尾京司; 中村尚史; 中林真幸 編『日本経済の歴史2 近世』岩波書店、2017年。

- 瀧澤武雄; 西脇康 編『日本史小百科〈貨幣〉』東京堂出版、1999年。

- 武田幸男 編『世界各国史2 朝鮮史』山川出版社、2000年。

- 田代和生『倭館 - 鎖国時代の日本人町』文藝春秋社〈文春新書〉、2002年。

- 多田井喜生『大陸に渡った円の興亡(上下)』東洋経済新報社、1997年。

- 田中健夫『倭寇』講談社〈講談社学術文庫〉、2012年。

- 田中史生『越境の古代史』筑摩書房〈ちくま新書〉、2009年。

- 谷本雅之; 今村直樹 著「農村工業の拡大と鉱業の自立」、深尾京司; 中村尚史; 中林真幸 編『日本経済の歴史2 近世』岩波書店、2017年。

- 東野治之『貨幣の日本史』朝日新聞社〈朝日選書〉、1997年。

- 東野治之『遣唐使』岩波書店〈岩波新書〉、2007年。

- 富田俊基『国債の歴史 - 金利に凝縮された過去と未来』東洋経済新報社、2006年。

- 冨田昌弘『紙幣が語る戦後世界 - 通貨デザインの変遷をたどる』中央公論新社〈中公新書〉、1994年。

- 中島圭一 著「中世経済を俯瞰する」、高橋典幸; 五味文彦 編『中世史講義』筑摩書房〈ちくま新書〉、2019年。

- 永積昭『オランダ東インド会社』講談社〈講談社学術文庫〉、2000年。

- 永積洋子 著「東西交易の中継地台湾の盛衰」、佐藤次高; 岸本美緒 編『市場の地域史』山川出版社、1999年。

- 永原慶二「大名領国制の展開」『日本歴史大系 第7巻』山川出版社、1996年。

- 中村隆英『昭和恐慌と経済政策 - ある大蔵大臣の悲劇』講談社〈講談社学術文庫〉、1994年。

- アーヴィンド・ナラヤナン; ジョセフ・ボノー; エドワード・W・フェルテン 著、長尾高弘 訳『仮想通貨の教科書』日経BP社、2016年。 (原書 Narayanan, Arvind (2016), Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction, MIT Press )

- 仁藤敦史 著「銭貨はなぜ発行されたか」、国立歴史民俗博物館 編『歴博フォーラム お金の不思議 - 貨幣の歴史学』山川出版社、1998年。

- 橋野知子 著「問屋制から工場制へ - 戦間期日本の織物業」、岡崎哲二 編『生産組織の経済史』東京大学出版会、2005年。

- 橋本寿朗; 長谷川信; 宮島英昭; 齊藤直『現代日本経済』有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2011年。

- 早島大祐『徳政令』講談社〈講談社現代新書〉、2018年。

- 平尾良光; 飯沼賢司; 村井章介 編『大航海時代の日本と金属交易』思文閣出版、2014年。

- 藤尾慎一郎『弥生時代の歴史』講談社〈現代新書〉、2015年。

- ルイス・フロイス 著、岡田章雄 訳『ヨーロッパ文化と日本文化』岩波書店〈岩波文庫〉、1991年。

- 本多博之『天下統一とシルバーラッシュ - 銀と戦国の流通革命』吉川弘文館〈歴史文化ライブラリー〉、2015年。

- 本多博之; 早島大祐 著「鋳造の自由と金融の自由」、深尾京司; 中村尚史; 中林真幸 編『日本経済の歴史1 中世』岩波書店、2017年。

- 的場節子『ジパングと日本 - 日欧の遭遇』吉川弘文館、2007年。

- 丸山裕美子『正倉院文書の世界 - よみがえる天平の時代』中央公論新社〈中公新書〉、2010年。

- 三上喜孝『日本古代の貨幣と社会』吉川弘文館、2005年。

- 三上隆三『貨幣の誕生 - 皇朝銭の博物誌』朝日新聞社〈朝日選書〉、1998年。

- 三上隆三『円の誕生 - 近代貨幣制度の成立』講談社〈講談社学術文庫〉、2011年。

- 三木健『沖縄・西表炭坑史』日本経済評論社、1996年。

- 宮田絵津子『マニラ・ガレオン貿易 - 陶磁器の太平洋貿易圏』慶應義塾大学出版会、2017年。

- 宮本又郎; 阿部武司; 宇田川勝; 沢井実; 橘川武郎『日本経営史〔新版〕 - 江戸時代から21世紀へ』有斐閣、2007年。

- 村井淳志『勘定奉行荻原重秀の生涯』集英社〈集英社新書〉、2007年。

- 村上勝彦 著「貿易の拡大と資本の輸出入」、石井寛治; 原朗; 武田晴人 編『日本経済史2 - 産業革命期』東京大学出版会、2000年。

- 森明彦『日本古代貨幣制度史の研究』塙書房、2016年。

- 森幹郎『証言・ハンセン病』現代書館、2001年。

- 安国良一『日本近世貨幣史の研究』思文閣出版、2016年。

- 湯浅赳男『文明の「血液」 - 貨幣から見た世界史(増補新版)』新評論、1998年。

- 四日市康博 著「銀と銅銭のアジア海道」、四日市康博 編『モノから見た海域アジア史 - モンゴル?宋元時代のアジアと日本の交流』九州大学出版会、2008年。

- 吉村克己『戦後総理の放言・失言』文藝春秋〈文春文庫〉、1988年。

論文、記事

- 大田由紀夫「一二-一五世紀初頭東アジアにおける銅銭の流布 : 日本・中国を中心として」『社会経済史学』第61巻第2号、社会経済史学会、1995年、156-184,282、doi:10.20624/sehs.61.2_156、ISSN 0038-0113、NAID 110001214133。

- 岡田靖・浜田宏一 (2009年). “バブルデフレ期の日本経済と経済政策” (PDF). 経済社会総合研究所. 2018年3月8日閲覧。

- 小栗誠治「セントラル・バンキングとシーニョレッジ」『滋賀大学経済学部研究年報』第13巻、滋賀大学経済学部、2006年、19-35頁、ISSN 13411608、NAID 110005232136、2022年1月10日閲覧。

- 丹野昌弘「いわゆる正徳丁銀について」『月刊 収集』1999年9月。

- 日本銀行金融研究所 (1997年). “日本の貨幣・金融史を考える - 古代の貨幣および中世から近世への移行に伴う貨幣の変容を中心として”. 2022年1月10日閲覧。

- 本多博之「織田政権期京都の貨幣流通 : 石高制と基準銭「びた」の成立」『広島大学大学院文学研究科論集』第72巻、広島大学大学院文学研究科、2012年12月、1-20頁、doi:10.15027/34343、ISSN 1347-7013、NAID 120005245414、2022年1月10日閲覧。

- 松村恵司「日本初期貨幣研究史略:和同開珎と富本銭・無文銀銭の評価をめぐって」(PDF)『金融研究』第24巻第1号、日本銀行金融研究所、2005年3月、9-70頁、ISSN 02875306、NAID 40006749710、NDLJP:11914059、2022年1月10日閲覧。

- 松村恵司、次山淳「日本初期貨幣史の再構築」『科学研究費補助金研究成果報告書、基盤研究(B)』、奈良文化財研究所、2011年、2022年1月10日閲覧。

- 若田部昌澄「昭和恐慌をめぐる経済政策と政策思想:金解禁論争を中心として」『経済分析』第171号、内閣府経済社会総合研究所、2003年12月、108-139頁、ISSN 04534727、NAID 40006075564、NDLJP:11885640、2022年1月10日閲覧。

関連文献

- 岩橋勝 編『近世貨幣と経済発展』名古屋大学出版会、2019年。

- 岩橋勝 編『貨幣の統合と多様性のダイナミズム』晃洋書房、2021年。

- 中島圭一 編『日本の中世貨幣と東アジア』勉誠出版、2022年。

関連項目

- 御金銀改役 - 江戸時代の貨幣製造と価値を保証する役を担った役職。代々後藤庄三郎を襲名した。

- 後藤四郎兵衛 - 江戸時代の大判彫金を行った彫金師が代々襲名した名前。上記の小判製造を担った庄三郎と被るため大判座後藤と区別される。

- 縁起のよい金貨 - 作成した製造者の座人印、製造所(金吹所)棟梁の棟梁印が連なり、大吉・大当となった小判。偶然でできたものと、縁起が良いとされ献上のために作られた小判がある。また、浅草寺の縁起物として製造されるものもある。

外部リンク

- 日本貨幣史(日本銀行金融研究所貨幣博物館)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 日本の貨幣史 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou