Search

意富富杼王

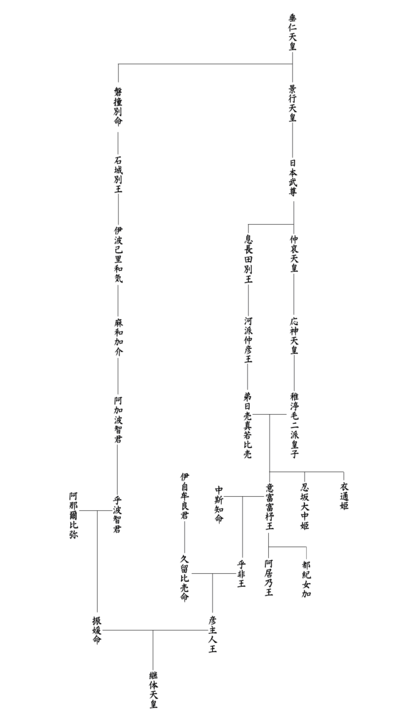

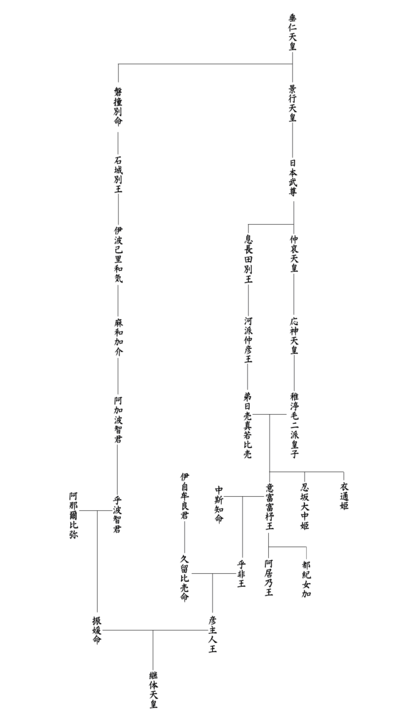

意富富杼王(おおほどのおおきみ、生没年不詳)は、『古事記』・「上宮記」に伝えられる古墳時代の皇族(王族)。大郎子(おおいらつこ)、意富々杼王、意富富等王、大大迹王とも。祖父は第15代応神天皇、父は稚渟毛二派皇子(応神天皇の皇子)、母は河派仲彦王の女・弟日売真若比売命(おとひめまわかひめ、百師木伊呂弁とも)で、同母妹の忍坂大中姫は従兄弟にあたる允恭天皇妃である。

概要

意富富杼王自身の詳しい事績は伝わらないが、『古事記』には息長坂君(息長君・坂田君か)・酒人君・三国君・筑紫米多君(めたのきみ)などの祖としており、越前や近江の各豪族の祖として、父の二俣王と同じ地方に勢力を張っていたことがわかる。

また『上宮記』逸文の文章系譜によれば、中斯知命(なかしちのみこと)を妃として乎非王(おいのおおきみ)を儲け、その孫すなわち意富富杼王の曾孫にあたるのが第26代継体天皇とされる。

妻である中斯知命は他に傍証がなく、正体のつかめない人物であるが、写本を見ると知と姫を誤った可能性があり、これを中斯姫命とし「ナカシヒメノミコト」と訓むと、履中天皇とその妃・草香幡梭皇女との間に生まれた中磯皇女が想起される。中磯皇女は叔父・大草香皇子と結婚して眉輪王を生んだが、後に皇子が安康天皇に殺されると、その皇后となった女性である。安康紀には中蒂姫命、雄略即位前紀には中蒂姫皇女、長田大娘皇女とも見える。中斯姫命がこの中蒂姫命のことであると考えると、この女性にだけは誰の女であるという説明が欠けているのは、編纂の不手際といったことが原因ではなく、むしろはじめからなかったものと考えてよく、つまり『上宮記』の筆録者は、履中天皇の皇女で、大草香皇子の妃となり、さらには安康天皇の皇后となった史上著名なこの女牲に、殊更説明を加える必要を認めなかった、とする説が存在する。

意富富等(オオホド=大ホド、兄)という名は継体天皇の諱男大迹(オホド=小ホド、弟)と兄弟として対応するため、本来は別人の名で実際は大郎子と称されていたのではないかとする意見もある。

「大郎子」は、「若君」という程度の名前であることから、大郎子の子孫であり『原帝紀(『記紀』の帝紀部分の元となった皇統譜)』を編纂したと考えられる欽明大王から見て、傍系である5世紀の大王達は系譜的に重視される位置にはなく、その記憶は忘れ去られやすいものであったと考えられる。

系譜

脚注

関連項目

- 飛鳥時代以前の人物一覧

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 意富富杼王 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou