Search

読書 (黒田清輝)

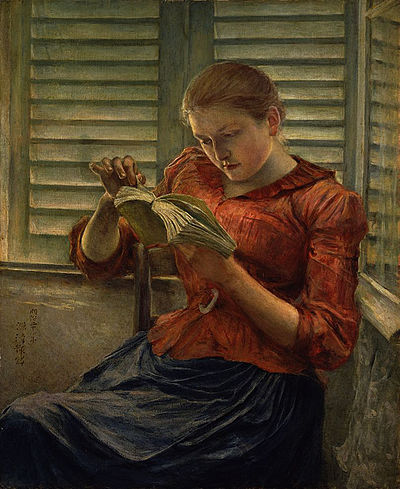

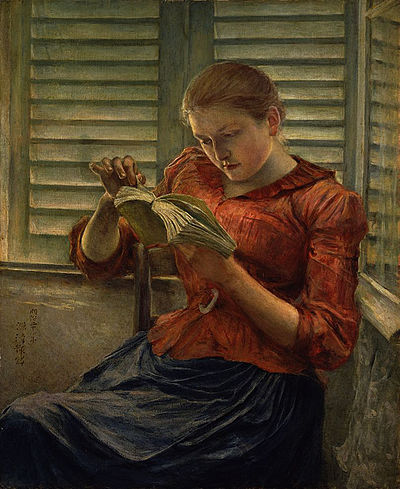

『読書』(どくしょ、仏: Lecture、英: Reading)は、日本の洋画家黒田清輝が1890年(明治23年)から1891年(明治24年)にかけて描いた絵画。カンヴァスに油彩。縦98.2センチメートル、横78.8センチメートル。モデルは、マリア・ビョー(Maria Billault)というフランス人女性。部屋の鎧戸のそばで1人の年若い女性が椅子に座りながら読書をしている様子が描かれている。美術科の教科書などにも掲載されている。『読書図』(讀書圖)とも表記される。英語では “Woman Reading” とも表記される。

由来

1884年(明治17年)、黒田は法律学を履修するためにフランス・パリに留学することになり、2月1日に東京を出発し、3月18日の夜にパリに到着した。語学を習得するために、パリのバティニョールに所在した私立学校、アンスティテューション・ド・ゴッファール (Institution de M. Goffart) に入学した。同校で黒田は、語学だけではなくフランスの習慣なども学んだ。1885年(明治18年)9月には、E・アルカンボー (E. Arcambeau) という教師からフランス語およびラテン語を学んだ。この年に黒田は、洋画家の藤雅三がラファエル・コランに入門する際に通訳を務め、コランの作品に触れたことで、次第に西洋画に没頭するようになった。

1886年(明治19年)に入ると、法律大学校などで法律学や経済学などの講義を聴講した。同年2月7日、日本公使館の在留日本人会の会合において、洋画家の山本芳翠、藤雅三および美術商の林忠正と会い、黒田に絵画の才能があることを認めた彼らから西洋画の習得を勧められる。同年5月21日に画学を修業することを決意したとの旨の書簡を養父の清綱に送り、翌22日にラファエル・コランの門下に入った。

同年10月11日、パリの美術学校、アカデミー・コラロッシ内のラファエル・コラン教室に入る。同教室には久米桂一郎や藤雅三も在籍しており、黒田は同月末より久米との共同生活を開始した。1887年(明治20年)1月には、当時フランスで代理公使を務めていた原敬らの斡旋により法律大学校に正式に入学したが、画学の修業に専念しようという意欲が高まり、同年10月初旬に法律大学校を退学し、画業に専念することを決心した。1887年(明治20年)4月には、ポール=ロワイヤル通りの88番地に久米とともに移転している。

1888年(明治21年)1月、ラファエル・コラン教室において油彩画の練習を始める。同年5月5日、黒田は初めてパリ近郊の芸術家村、グレー=シュル=ロワンに来遊した。このときは、義兄の橋口文蔵および案内役を務めた学友のアメリカ人画家と一緒であった。同村への訪問は日本人画家としては初めてとされる。

1890年(明治23年)6月1日、グレー村に向けてパリを出発。同村のオテル・シュヴィヨンに滞在した。まず、村の少女を描いた『郷の花』という作品の製作に取りかかり、同月10日ごろに『読書』の製作に取りかかった。この2作の製作はしばらくの間、同時並行的に進められた。グレー村では6月上旬に雨期が始まり、連日のように雨が降っていた。このため、屋内で製作することができる主題として、屋内で女性が読書をしている『読書』が構想されたことが書簡などから判明している。黒田は養母の貞子に宛てた同月19日付けの書簡の中で、次のように述べている。

本作については、画稿などは残されていないが、マリア・ビョーが顔を少し伏せて読書をしている様子を正面から描いた鉛筆素描が残っており、その年の6月9日の日付が入っている。『読書』の製作は、当初はおよそ1か月ほどで完成させる予定で進められており、週に4日ほど、午前中の3時間程度、午後からの4時間半から5時間程度を製作の時間に当てていたが、実際に本作がほぼ完成したのはその年の8月末ごろであった。久米の回想によると、その後も着衣の色調などについては何度も修正作業を繰り返し、最終的に11月ごろに完成したとされる。

製作開始当初はオテル・シュヴィヨンに宿泊しながら描いていたが、7月中旬にはビョー家にある小住宅に移り、自炊生活の傍ら製作活動に取り組んだ。黒田によると、この小住宅は6畳ほどの大きさの2階建ての建物であり、1階の土間の奥にあった板敷きの部屋をアトリエ兼炊事室として使用し、2階を居室および寝室として使用していた。1階には流し台のほかにかまどがあった。炊事室の片隅には、2階へ通じる梯子段があった。2階は板敷きになっており、寝台、戸棚および洗面台のほかに椅子が2脚あった。窓は1階と2階にそれぞれ1つずつあった。

9月に入ると黒田は、『婦人立像』の製作に取りかかった。この作品は、夏服を身につけたマリアがうちわを手にして庭に佇んでいるという構図をもつものであった。12月の初めにパリに戻り、グレー村で製作した4点の油彩画をコランに差し出して批評を求めたところ、コランは上達していることを褒め、とりわけ『読書』については大いに称賛し、サロンに出展することを推奨した。

1891年(明治24年)2月には『読書』に補筆を施し、3月には額装を行っている。またコランの指導により、日本人による作品であることをはっきりと示すために「源清輝寫」という署名と、「明治二十四年」という年記をいずれも漢字で記入した。

同年3月、フランス芸術家協会のサロンに『夏の読書』(仏: Lecture en été)というタイトルで『マンドリンを持てる女』(1891年、東京国立博物館所蔵)のほか木炭画3点とともに出展し、『夏の読書』が入選する。黒田のこの入選は、日本人としては1881年(明治14年)の五姓田義松、1888年(明治21年)の藤雅三に次いで3人目の入選である。黒田は、本作によってパリ画壇にデビューした。

1892年(明治25年)3月25日から5月31日にかけて芝公園弥生館において開催された明治美術会の第4回展に参考作品として『読書』がフランスから出展された。この出展によって、日本において黒田が広く知られるようになった。

1905年(明治38年)9月23日から10月28日にかけて上野公園の第5号館において開催された白馬会創立10周年記念展に黒田は、本画のほか『田舎家』(1888年、東京国立博物館所蔵)『豚屋』(1891年、東京国立博物館所蔵)『落葉』(1891年、東京国立近代美術館所蔵)『白き着物を着せる西洋婦人』(1892年、ひろしま美術館所蔵)『洋燈と二児童』(1891年、ひろしま美術館所蔵)などを出展した。

作品

鎧戸を有する部屋の中で、年若い1人の女性が左斜め向きに椅子に腰掛けて読書をしている様子が描かれている。女性は左手で本を支えており、右手は今まさにページをめくろうとしている。金髪をもつ女性は頬が若干紅潮しており、これは彼女が若く健康であることを示している。女性は赤色のブラウスと濃紺色のスカートを身につけている。

洋画家の久米桂一郎によるとブラウスは、黒田がパリのボン・マルシェ百貨店へ行って布地を購入し、業者に仕立てさせたものであるとしている。久米の証言によると『読書』は、苦労の末に完成したとされる。着衣の部分の色調についてはとりわけ労を要し、何度も修正を繰り返したという。

鎧戸のすき間からわずかに入る陽光が、モデルの顔やブラウスを照らしている。背景に描かれた鎧戸は外開きのもので、絵では閉められた状態である。画面右側には内開きにされたガラス戸がみえている。本作が製作されたといわれている室で荒屋鋪が鎧戸を閉めたところ、室内には陰影が広がり、絵よりも暗くなった。このことから荒屋鋪は、黒田が窓を開けて製作した後で鎧戸を閉めた構図に変更したか、照明器具をうまく使ってモデルの頭部や身体を浮き上がらせた可能性を指摘している。鎧戸は黒田の『編物』(1890年、東京国立博物館所蔵)にも描かれている。

黒田は1890年(明治23年)の春に、17世紀のオランダの画家ハブリエル・メツーの『ヴァージナルの授業』をルーヴル美術館で模写している。美術史学者の高階秀爾は『読書』について、「本作の主題は屋内における光と陰影の効果であり、黒田が夢中になっていた17世紀オランダ絵画の影響が本作に現れている」との見解を示している。

美術史学者の三浦篤は、ラファエル・コランの外光派アカデミズムを基礎としながら、自然主義やバルビゾン派のほかに印象派など、当時フランス絵画で主流であった考え方や画風を採り入れて製作した結果、『読書』や『朝妝』(1892年 - 1893年)のほか『婦人像(厨房)』(1891年 - 1892年、東京藝術大学大学美術館所蔵)などの作品が生み出されたとしている。

文化庁のウェブページでは、本を読む婦女像は有閑的な生活を想起させるとしているが、美術史研究者の山梨絵美子は、実際にマリアが本作のように読書をするような経済的余裕のある生活をしていたかについては疑問が残る、との見方を示している。

モデル

マリア・ビョー(仏: Maria Billaut、1870年11月24日 - 1960年12月27日)は、黒田による油彩画『読書』『婦人像(厨房)』『編物』『針仕事』(1890年、アーティゾン美術館所蔵)『菊花と西洋婦人』(1892年、個人蔵)『赤髪の少女』(1892年、東京国立博物館所蔵)『摘草する女』(1891年、東京国立博物館所蔵)『草つむ女』(1892年、東京富士美術館所蔵)のほかに素描画『編物する女』のモデルを務めた女性。ドイツ人の血を引く東部フランス人である。姓は「ビヨー」「ビョ」とも表記され、“Billault” とも綴られる。

ビョー家は百姓であった。父親は、ユージェーヌ・ビョー(Eugène Billault、1835年 - 1886年)である。彼は豚肉加工業者 (charcutier) であり、また水車小屋の番人などもしていた。黒田の友人らはマリアのことを「豚屋の娘」と呼んでいた。母親は、セリーヌ・ローズ・ジョゼフィーヌ・ベラミー(Céline Rose Joséphine Bellamy、1835年 - 1913年)といい、グレー村で生まれた人物である。父親と母親は1856年4月22日に結婚し、グレー村の外れにあったカゾー侯爵家の敷地内の「ユレーの水車場」(ムーラン・ド・ユレー)に住んだ。両親はともにグレー村で死去した。

2人は次の8人の子どもをもうけた。長男はネストル・ユージェーヌ(Nestor Eugène、1858年 - 1913年)といい、長女はロール(Laure、1859年 - 1882年)、次女はユージェニー・セリーヌ(Eugénie Céline、1861年 - 1951年)、三女はエルマンス・フロレンティーヌ(Ermance Florentine、1863年 - 1886年)といった。四女のセリーヌ(Céline)は1865年に生まれ、その年に死去した。

五女のセリーヌ(Céline、1868年 - 1938年)は、黒田が住み込んだ納屋風の小住宅を所有していた人物で、1889年9月に夫を亡くし、生まれたばかりの娘を翌10月に亡くしている。セリーヌは黒田の日記では「鞠」と表記されている。六女のマリア(Maria、1870年 - 1960年)は、同日記では「鞠屋」または「霜菜」と表記されている。次男、ジョルジュ(Georges、1874年 - 1955年)は、同日記では「如類寿」または「寿」と表記されている。

隈元 (1940) によると、マリアは無邪気な性格をしていた。髪はブロンドで、肌は白く血色が良かった。マリアの兄が豚の屠殺処理を行い、フォンテーヌブローで市場が開かれる日には母親とともに豚肉を売りに出ていたという。

マリアは1924年4月24日、54歳のとき、クリシーにおいて初めて結婚した。婚約者は、14歳年下のルイ=アレクサンドル・デュリンジェ (Louis-Alexandre Durringer) であった。マリアは1940年5月1日、70歳のときに離婚した。1955年5月31日、ル・トレポールの養老院に入り、1960年12月27日に同養老院において90歳で死去した。蝋を火で溶かす作業を行っていた際に、近傍にあった揮発性のある油に引火したために焼死したという。

黒田が訪れた当時、マリアは、グレー村の大きな石塀をもつ邸宅に母親のほか兄の家族とともに居住していた。フランス語が堪能な黒田は、しばしばその邸宅を訪問してマリアやその家族と親しくなり、敷地の一角にあった、マリアの姉のセリーヌが所有していた納屋風の小住宅を借り受けて住み込み、その一部をアトリエとして利用し製作に勤しんだ。黒田はマリアだけではなく、彼女の兄の子どもも作品のモデルに起用した。

黒田は、貞子に宛てた1890年(明治23年)7月12日付けの書簡において、マリアは当時19歳か20歳くらいでとても背が高く、黒田はマリアの肩くらいまでしか身長がなかったとしている。

黒田とマリアは恋愛関係になったとされる。フランスのロマン主義の詩人、アルフォンス・ド・ラマルティーヌによる小説『グラジエラ』を黒田は愛読していた。これは、フランスの貴族階級の男性とイタリアの貧しい漁夫の娘との悲恋を描いた物語である。ヨーロッパの地で女性と恋愛関係をもったとしても、いずれ日本に帰らなければならない黒田は、この物語の男女の関係を自らとマリアの関係になぞらえて、養母の貞子に宛てた1890年(明治23年)8月22日付けの書簡の中で、

とつづり、マリアとの恋愛を暗示している。

後年行われた「黒田子爵追懐談話会」において、黒田とマリアの関係が話題にあがった際、和田英作はプラトニックな関係であったと思うと語っており、久米桂一郎は「夫婦になる約束はしているだろう」「黒田がプラトニックと思っていても、マリアはプラティックな関係と解釈しているのではないだろうか」との見方を示している。

評価

清輝の従兄弟にあたる樺山愛輔は、かつて『読書』および『湖畔』(1897年、東京国立博物館所蔵)を所蔵していた。邸宅は、イギリスの建築家ジョサイア・コンドルが設計し、麹町区(現、千代田区)永田町に建てられたレンガ造りの洋館であり、食堂に『読書』が、客間に『湖畔』が飾られていた。

愛輔の次女で随筆家の白洲正子は、『読書』について次のような随想を残している。

美術史研究家の毛利伊知郎は、女性の頬や髪のほかにスカートを照らす陽光の表現には、外光主義の特徴が色濃くみられるとした上で、次のように評している。

アメリカの美術史家ノーマン・ブライソンは、著作「日本近代洋画と性的枠組み」において、黒田の『読書』および山下新太郎の『読書』は明治時代における西洋婦人像を代表する象徴的な絵画作品であると位置づけた上で、次のような評価を行っている。

影響

美術史研究者の林みちこは、本を読む女性を主題としたフランスの作品のうち、黒田の『読書』に影響を与えた可能性のあるものとして、アンリ・ファンタン=ラトゥールの『読書』(1861年、オルセー美術館所蔵、パリ)およびジャン・オノレ・フラゴナールの『読書する娘』(1769年ごろ、ナショナル・ギャラリー所蔵、ワシントンD.C.)を挙げている。

舞台

グレー=シュル=ロワンは、パリ市街の南東およそ65キロメートル、フォンテーヌブローの南西およそ11キロメートルに位置する村であり、セーヌ川の支流であるロワン川の西岸に沿って広がっている。同村は12世紀にさかのぼる歴史をもつ。

1860年代より画家が訪問しはじめ、黒田が初めて来遊した1888年5月当時は、北欧やイギリス、アメリカの画家や音楽家らが逗留していた。同地は、黒田が逗留した後、浅井忠や岡田三郎助、和田英作や児島虎次郎のほかに白滝幾之助や安井曾太郎、都鳥英喜などの画家らが訪問している。

黒田が滞在した頃のグレー村の戸数は、100戸程度であった。村には、歴史のある教会堂や城址、石橋などがあった。川のほとりには、洗濯場や水車小屋が設けられていた。高地に広がる麦畑にはヒナゲシやヤグルマソウが生育しており、牧場にはポプラが並んでいた。

黒田は、グレー村のオテル・シュヴィヨン(Hôtel Chevillon、ホテル・シュヴィオン)の2階にある一室で『読書』を製作した。このホテルの正式名称は、オテル・ド・ラ・マルヌ (Hôtel de la Marne) であるが、経営者の名称からオテル・シュヴィヨンと画家らが通称していた。このホテルの歴史は、1860年にジュール・シュヴィヨン (Jules Chevillon) とその妻、マルグリット=ヴィルジニー・デュペラ (Marguerite-Virginie Dupérat) が、「昔の橋」とも呼ばれるグレー=シュル=ロワン橋の近傍にあった古い旅館を購入したことに始まる。

1881年にジュールが死去してからは、デュペラが「シュヴィヨン小母さん」(La Mère Chevillon) としてホテルの主人を務めた。黒田が滞在したのは、このデュペラの時代に当たる。『読書』が製作されたのは、広場から見て正面左端の2階の一室であるといわれている。

オテル・シュヴィヨンは、20世紀の初めごろからほとんど利用されなくなり、1987年に売りに出された。多くのスウェーデン人画家が訪れたことから、スウェーデン人によって設立され、ヨーテボリに本拠地を置くグレー=シュル=ロワン財団 (Grez-sur-Loing Foundation) が1988年に取得し、改装や修復の工事が行われた。

1994年3月16日、奨学金を受けているフランスや北欧などの芸術家や研究者が滞在することができる会館として、当時スウェーデンの文化大臣を務めていたビルジット・フリゲボによって開館された。現在はシュヴィヨン館と呼ばれ、グレー=シュル=ロワン財団が運営および管理を行っている。

鑑賞教材としての『読書』

日本の美術教育における鑑賞教材に、美術史的に重要な黒田作品のうちのどの作品を採用するかは、第二次世界大戦前においては難しい問題であった。その理由について金子一夫は、黒田の代表作を決めるのが難しいことと、鑑賞教材として適切な題材の作品がないことを挙げている。滞欧時代の『読書』『婦人像(厨房)』『朝妝』、帰国後の『湖畔』『昔語り』『智・感・情』などが主要作品として挙げられるが、突出したものはない。また、黒田は女性像を描いた作品を多く残した。『朝妝』や『智・感・情』のような裸体画は教育の観点から基本的に除外される。『読書』と『婦人像(厨房)』のモデルは愛人であり、『湖畔』に描かれた照子とは複雑な関係があった。『昔語り』で僧侶の話に耳を傾けている舞妓らも、戦前の道徳観にそぐわないものとされる。金子は、このような難しい問題があったために、あまり馴染みのない絵画が戦前期に採用されたのであろうとしている。たとえば、1941年(昭和16年)発行の鑑賞用掛図には『茶休み』(1916年)が、1943年(昭和18年)の『中等学校用 図画』には、山百合が大きく描かれた『百合』が採用されている。

第二次世界大戦後において鑑賞教材にどの黒田作品が採用されたかは、時期によって変化している。昭和20年代には『鉄砲百合』が比較的多く採用された。これは、1948年(昭和23年)に刊行された美術研究所編『近代日本美術資料1』と、そのおよそ2年後に刊行された文部省編『図画工作科鑑賞資料 絵画編第2集』に『鉄砲百合』が採用されたことが大きいとされる。昭和30年代から昭和50年代半ばにかけては『読書』が鑑賞教材に定着した。この時期には、ヨーロッパ人が書を読んでいる『読書』が「西洋」と「読書」という2つの点において美術教育にふさわしいと考えられたのに対し、日本人が休憩している『湖畔』は勤勉さが重視される戦後の社会にそぐわなかったとされる。昭和50年代半ばを過ぎると『読書』に代わって『湖畔』が多く採用されるようになった。これには、日本の女性が休憩しているというモチーフがゆとり教育の考え方に沿っているといったことなどが関係しているとされる。

脚注

参考文献

- 鈴木健二、隈元謙次郎 著、座右宝刊行会 編『現代日本美術全集 16 浅井忠・黒田清輝』集英社、1976年。

- 東京文化財研究所(編)『黒田清輝《湖畔》 - 美術研究作品資料 第5冊』中央公論美術出版、2008年3月25日。ISBN 978-4-8055-0571-7。

- 山梨絵美子「黒田清輝《湖畔》のモデルをめぐって」、28-45頁。

- 金子一夫「鑑賞教材として採用される黒田清輝作品の変遷―《鉄砲百合》から《読書》、さらに《湖畔》へ」、59-63頁。

- 隈元謙次郎(編)『近代の美術 6 黒田清輝』至文堂、1971年9月。

- 井上靖ほか『日本の名画 5 黒田清輝』中央公論社、1975年。ISBN 978-4-12-402045-8。

- 佐藤一郎(編)『明治後期油画基礎資料集成 東京芸術大学収蔵作品 研究篇』中央公論美術出版、2004年9月。ISBN 978-4-8055-0457-4。

- 三重県立美術館 編「作品解説」『生誕120年記念 黒田清輝展 図録』読売新聞社 美術館連絡協議会、1986年。https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/55479038552.htm。

- 荒屋鋪透『グレー=シュル=ロワンに架かる橋 黒田清輝・浅井忠とフランス芸術家村』ポーラ文化研究所、2005年9月。ISBN 978-4-938547-75-2。

- 三浦篤『移り棲む美術 ジャポニスム、コラン、日本近代洋画』名古屋大学出版会、2021年3月。ISBN 978-4-8158-1016-0。

- 高階秀爾『原色日本の美術 27 近代の洋画』小学館、1971年。

- 三輪英夫『黒田清輝』新潮社〈新潮日本美術文庫〉、1997年9月。ISBN 978-4-10-601547-2。

- 隈元謙次郎「滞仏中の黒田清輝 上」『美術研究』第101号、美術研究所、1940年5月25日、1-18頁。

- 隈元謙次郎「滞仏中の黒田清輝 下」『美術研究』第102号、美術研究所、1940年6月25日、6-19頁。

- 隈元謙次郎「黒田清輝の中期の業績と作品に就て 下」『美術研究』第118号、美術研究所、1941年10月25日、24-34頁。

- 中村傳三郎「荻原守衛(中)三―その生涯と芸術―」『美術研究』第274号、美術研究所、1971年3月30日、27-36頁。

- 林みちこ「初期文展における婦人読書図について」『藝叢』第12号、筑波大学、1996年3月、157-190頁。

- 荒屋鋪透「グレー=シュル=ロワンの黒田清輝―未完の「大きな肖像」と芸術家ブルス夫妻―」『美術研究』第367号、美術研究所、1997年3月25日、1-27頁。

- 田中淳『画家がいる「場所」 近代日本美術の基層から』ブリュッケ、2005年6月。ISBN 978-4-434-06209-4。

- 平井聖・鈴木解雄『日本建築の鑑賞基礎知識 書院造から現代住宅まで』至文堂、1997年4月。ISBN 978-4-7843-0093-8。

- 白馬会『紀念画集』白馬会、1905年10月19日。https://www.tobunken.go.jp/archives/PDF/library-books/900AA24599.pdf。

- 原田実(編)『日本の美術 30 明治の洋画』至文堂、1968年10月。

- Andreas Schwab (2021). Zeit der Aussteiger - Eine Reise zu den Künstlerkolonien von Barbizon bis Monte Verità. C.H.Beck. ISBN 978-3-406-77524-6

- 大井健地「湖畔に坐る黒田照子」『藝術研究』第6号、広島芸術学会、1993年7月16日、49-61頁、ISSN 0914-9872。

- 三輪正胤「黒田清輝作「昔語り」の語ること : 文学と絵画の接点から」『人文学論集』第16号、大阪府立大学人文学会、1998年1月10日、1-16頁、ISSN 0289-6192。

- 山梨絵美子「黒田清輝の作品と西洋文学」『美術研究』第349号、美術研究所、1991年3月22日、1-17頁。

- 田邉咲智『菱田春草の絵画表現における同時代性 : 日本美術院の理想をめぐって』関西大学、2021年3月31日。https://doi.org/10.32286/00025785。2022年7月20日閲覧。

- Lionel Carley (2018). Frederick Delius - Music, Art and Literature. Taylor & Francis. ISBN 978-0-42984919-0. https://books.google.co.jp/books?id=BI6ADwAAQBAJ

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 読書 (黒田清輝) by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou