Search

イトウ

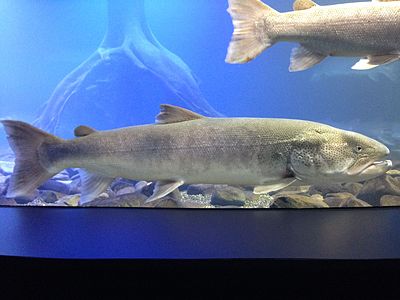

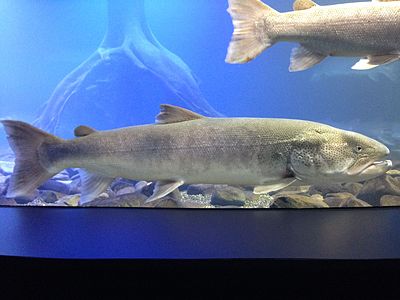

イトウ(伊富、伊富魚、伊当、𩹷(魚偏に鬼) 学名 Parahucho perryi)は、サケ目サケ科イトウ属に分類される淡水魚。別名はイト(本州)、チライ(アイヌ語)、オビラメなど。

日本最大級の淡水魚として知られており、体長は70センチメートルから1メートル程度。

種小名の perryi は、黒船来航を率いたアメリカ海軍提督マシュー・ペリーが箱館に寄港し、イトウのことをイギリスの生物学界に報告したことから命名された。

分布

日本では北海道の一部(11水系)の河川・湖沼に、その他に樺太や南千島に生息している。現在、イトウの生息する南限は北海道の尻別川であるが、河川改修や森林の伐採、農地拡大等による汚泥の流入、ダムによる川の寸断などにより、尻別川での自然増殖はほぼ絶望視されている。

生息域と生息数の減少

かつては岩手県で1水系、青森県小川原湖のほか1水系にも生息していたが、地域絶滅した。北海道には広く分布していたが、1960年代には9水系での生存が確認できなくなっていた。また1980年代末には、24水系での生息報告が途絶えた。生息水位域が減少した主原因は、ダムや頭首工、取水堰など河川内構造物による遡上妨害、河川の直線化と氾濫原の農地化(乾燥化)による産卵・生育環境の悪化とされているが、「産卵開始までの期間が長く成熟年齢が遅い」「産卵を行う最上流域までの移動距離が長い」と言った生物的な特徴も減少の要因と考えられている。2007年の報告によれば、サケ漁に混獲されるイトウのデータから、ロシア極東での個体数は過去30〜40年の間に98〜99%減少したと推定されるという。

形態

背は青みがかった褐色、側面は銀白色、腹は白色で背と側面には無数の小黒点がある。また産卵期には特にオスに婚姻色が現れ、全体に赤みを帯びる。身体は全体的に細長く体は円筒形で、体高は低い。また他のサケ類と違い、頭部は平坦である。両あごは頑丈で歯は鋭い。

- 鱗は小さく、円鱗

- 側線鱗は、109枚から121枚

- 第1鰓弓の鰓耙数は、15本から21本

- 幽門垂数は、163本から229本

イトウの仲間

イトウ属はイトウただ一種によって構成されている単型であるが、ユーラシア大陸にはイトウに生態や形態が類似したHucho属が分布している。Hucho属には極東ロシア沿海州、中国東北部(旧・満州)、シベリア地方、モンゴルなどに生息するアムールイトウ(別名:タイメン)、中国の揚子江(長江)に生息するチョウコウイトウ(揚子江イトウ・長江イトウ。川陝哲罗鲑。Hucho bleekeri)、ヨーロッパ中央部のドナウ川(ダニューブ川)に生息するドナウイトウ(ダニューブイトウ。別名:フッヘン)、中朝国境地帯に生息するコウライイトウ、中国から流れ出るメコン川に生息するメコンイトウ(瀾滄猫魚虎嘉鮭。Hucho bleekeri。中国科学院西北高原生物研究所認定)などがいる。これらは北海道などに生息するイトウとは違い、一生を完全に河川や湖沼で過ごす純淡水型であり決して降海しない。

- イトウ Parahucho perryi (Brevoort, 1856) (Japanese huchen)

- チョウコウイトウ Hucho bleekeri Sh. Kimura, 1934

- ドナウイトウ Hucho hucho (Linnaeus, 1758) (Huchen)

- コウライイトウ Hucho ishikawae T. Mori, 1928

- アムールイトウ Hucho taimen (Pallas, 1773) (Taimen)

生態

イトウは他のサケ類に見られるように降海性を持つ。急流性の河川は好まず勾配の緩い河川を好み生息し、稚魚の成育には氾濫原の様な水域が必須とされている。一部の個体は汽水域や沿岸域で生活するが、通常は夏季は上・中流域、冬季は下流域で生活する。降海後の海洋での生活史は十分に解明されていない。降海後の個体が沿岸でのサケ・マス漁で混獲されることもある。

性成熟はメスで6-7歳約55cm、オスで4-6歳約45cmで迎える。他のサケ類と違い産卵後に死なず、一生のうちに何度も産卵を繰り返す(ただし、毎年産卵するわけではない)。北海道での産卵期は3月から5月であるが寒冷な地域では遅くなる。産卵床は河川の上流域の淵と瀬の間にメスが作り、そこに5,000-10,000粒程度の卵を産む。産卵床は他のサケ類より大きく、直径2-3mある。メスは5-6回に分けて産卵し、この間雌雄ともに相手を変えることも多い。またオスはメスを巡っての闘争を行うことがあるが、勝敗は身体の大きさで決まる。また、産卵床の形成場所がニジマスと重複し、産卵時期がニジマスより早いイトウの産卵床が掘り返されることもある。

卵は鮮やかな朱色で、直径はおよそ6mm。受精後37-40日で孵化する。孵化後の稚魚の体長は1.5-1.7mm。稚魚の身体の側面には6-7個のパーマークがあり、体長が15cmほどになると消える。寿命は長く、15-20年以上生きる。

当歳魚は岸寄りで流速の緩い場所に好んで生息し、主にカゲロウ類等の水棲昆虫を食べるが、陸生昆虫の水面落下個体はあまり食べない。1歳魚以降は流心に近い場所や、水面上に河畔樹木の枝が張り出した2m以上の水深のある淵などに移動する。また魚食性が表れ、共食いを含め他の魚を食べるようになる。但し、ヤマメやアメマスより動きの鈍いフクドジョウを多く食べているとする研究がある。大きな個体はカエルやヘビ、ネズミ、水鳥の雛等を食べることもあるほどの悪食さでも有名で、後述のように鹿を呑んだという伝説すらある。

北海道北見市にある山の水族館のように、展示用に飼育している施設があるほか、青森県鰺ヶ沢町などで食用に養殖されている(後述)。飼育に当たっては水温を18度以下に保ち、餌は肉食熱帯魚用を与えれば十分であるが、他のサケ科の魚類と違い稚魚期は比較的食が細い。強い流れは好まない。

保全状態評価

CRITICALLY ENDANGERED (IUCN Red List Ver. 3.1 (2001))

絶滅危惧IB類 (EN)(環境省レッドリスト)

人間との関係

その希少さと大きさから釣り人や自然愛好家、魚類研究者の関心が人気が高く、「幻の魚」と呼ばれている。主にルアーやフライで狙うが、餌を使う場合もある。ルアーならミノーやスプーン、フライならストリーマーなど、餌なら泥鰌やカエルやウグイ等の活餌を用いる。釣期は道南では雪代の始まる直前の3月と川が閉じる前の10-11月、道東や道北では5-6月と10-12月。ただし、希少種なので捕獲はせずキャッチ・アンド・リリースが励行されている。2007年時点、イトウは禁漁期がなく他の魚種の保護と比べ取り組みが遅れている。また商業利用の邪魔になるとして、サケ・マスの養殖を始めとした漁業者に敵視されてきた歴史がある。

北海道では、環境DNA解析による生息水系の調査、産卵のための遡上を助ける魚道設置(例:釧路川支流)といった保護活動が行われている。

養殖が北海道と青森県内などで行われており、河川への放流も盛んに行われている。食用にも流通し、一部の店ではイトウ料理を食べることができる。肉は白身で脂がのり旨い。旬は特に脂ののる越冬季の10-3月。道外の管理釣り場に放たれていることもある。青森県鰺ヶ沢町では白神山地から流れ出る赤石川の冷たい水を利用して1985年に養殖を始めた。現在は年2000匹程度を漁獲しているが、水温が上がると養殖魚が死ぬこともあり、多くは地元の飲食店で消費される。

アイヌとの関連

アイヌ語でイトウはチライ (ciray)、オペライペ (operaype)、トシリ (tosiri)、ヤヤッテチェプ (yayattecep) などと呼ばれている。河川の名称にこれらの言葉が残っているところでは、かつてイトウが生息していたと考えられる。イトウは食用はもとより、丈夫な皮が衣服や履物にも利用された。

民間伝承として怪魚・チライの話があり、『まんが日本昔ばなし』でも取り上げられている。そのチライは鹿や人さえも呑み込んでしまう怪魚であったが、アイヌの勇者・カンナカムイにより銛で退治された。その死体は川を堰き止めるほど大きく、そのせいで湖ができたという。その死体には銛が刺さっていたがカンナカムイの姿はどこにもなかったという。

アイヌ語で「イトウの川」を意味するチライ‐ペッ(ciray-pet)など、イトウの生息に由来する地名が北海道各地に今も残されている。

- 猿払村知来別 - 日本有数のイトウ生息地として知られる。地元有志による保護活動も行われている。

- 知来別川(チライベツ川) - 南富良野町、厚岸町、真狩村、羽幌町、長万部町(チライ川)など。

資源保護

昭和初期に屈斜路湖で人工孵化が行われたとの記録が残る。1970年代以降、水産試験場や北海道大学などのグループが養殖実験を行い、採卵した発眼卵や稚魚を他の研究機関などに提供した。2000年代になってもイトウの個体数は減少を続けており、現状の内水面での保護施策では資源回復は見込めないと考えられている。

北海道および北海道内のいくつかの自治体では、保護条例を制定し保護活動を行っている。

- 北海道 - 「北海道希少野生動植物の保護に関する条例」制定。捕獲方法に制限、北海道レッドデータブック記載:絶滅危機種(Cr)

- 南富良野町 - イトウ保護区等の設定

- 猿払村 - イトウ保護条例制定、猿払イトウ保全協議会を設置

一方、遡上を容易にする目的で設置されている魚道が、目論見通りに機能していないとの指摘もある。また、水系毎に異なる遺伝特性を保持していると考えられる為、増殖を目的とした放流に際しては、他水系からの移植は避けるべきであるとする指摘もある(「遺伝子汚染」参照)。

脚注

参考文献

- Seirô KIMURA「イトウHucho perryi (BREVOORT) の生活史について」『魚類学雑誌』1966年 14巻 1-3号 p.17-25_2, doi:10.11369/jji1950.14.17

- “【マリンネット北海道】 | イトウ”. 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 水産研究本部 企画調整部. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月25日閲覧。

- 中坊徹次監修『小学館の図鑑Z 日本魚類館』小学館、2018年、129頁。ISBN 978-4-09-208311-0

- 井田齊; 奥山文弥『改訂新版 サケマス・イワナのわかる本』(初版第3刷)山と渓谷社、2021年6月15日。ISBN 978-4635360760。 (初版第1刷は2017年5月5日発行)

外部リンク

- イトウの保護について 南富良野町企画課からのお知らせ

- 山田浩之、河口洋一、江戸謙頭、小宮山英重「北海道北部山地河川における細粒土砂の堆積がイトウの産卵環境および発眼卵生残率に及ぼす影響」『応用生態工学』第11巻第1号、2008年6月30日、29-40頁、doi:10.3825/ece.11.29、NAID 10021979161。

- Rand, P. S.(2006) Hucho perryi 2006 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006.

- “第170回「北海道の大自然(2)巨大魚イトウ 猛突進!」ダーウィンが来た!生きもの新伝説”. NHK(日本放送協会) (2009年11月放送). 2012年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月6日閲覧。

- “取材ウラ日記::ダーウィンが来た!生きもの新伝説”. NHK(日本放送協会) (2009年11月放送). 2013年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月6日閲覧。」 - 婚姻色の赤いイトウが撮影されている。

関連項目

- 釣りキチ三平 - 湿原で巨大イトウ釣りに挑むエピソードがある。

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: イトウ by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou