Search

Pygmalion et Galatée

Dans la mythologie grecque, l'histoire de Pygmalion et Galatée (en grec ancien Πυγμαλίων καὶ Γαλατεία / Pugmalíôn kaì Galateía) renvoie à une légende racontant l'histoire du sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de sa création, Galatée, une statue rendue vivante grâce à Aphrodite, la déesse de l'amour, qui comprend le vœu de Pygmalion. La légende est principalement racontée par Ovide dans ses Métamorphoses.

Le mythe

Pygmalion est un sculpteur de Chypre descendant d'Athéna et d'Héphaïstos. Révolté contre le mariage à cause de la conduite répréhensible des Propétides (femmes de Chypre), il se voue au célibat. Il tombe cependant amoureux d'une statue d'ivoire, ouvrage de son ciseau. Obtenant d'Aphrodite qu'elle donne vie à la statue, il l'épouse en présence de la déesse et, selon certaines versions, a d'elle deux enfants : Paphos et Matharmé.

Ayant nié la divinité d'Aphrodite, les Propétides sont punies par la déesse qui allume dans leur cœur le feu de l'impudicité. Ayant fini par perdre toute honte, elles sont insensiblement changées en roche dure.

Les noms de Πυγμαλίων καὶ Γαλατεία (Pugmalíôn kaì Galateía) évoquent respectivement le poing / coude / bras (πύγμα) du sculpteur travaillant au maillet et ciseau, et le lait (γάλα), couleur blanche de la statue, mais aussi des Propétides transformées en ivoire.

Origine

Il semble que Philostéphanos de Cyrène (vers 222-) soit l’une des sources d’Ovide. Les spécialistes s’appuient pour cela sur un extrait du Protreptique (IV, 57, 3) de Clément d’Alexandrie et sur un texte d'Arnobe tiré de son Adversus nationes libri. Sans rejeter une probable influence de Philostéphanos de Cyrène, Julien d'Huy situe quant à lui la première émergence du récit dans l'actuelle Libye. L'histoire y serait apparue il y a plus de 3 000 ans en Afrique du Nord, et aurait été empruntée par les Grecs entre le VIIe et le Ier siècle. Ce mythe, relié à celui des Propétides, serait emblématique de l'idéologie patriarcale qui condamne l’indépendance de mœurs des femmes, à l’époque déjà associée à la prostitution ou à la sorcellerie, par contraste avec la fidélité de la statue, création de l’homme qui l’a modelée, seule digne d’amour et récompensée en prenant vie.

Évocations artistiques

La légende de Pygmalion, racontée par Ovide dans les Métamorphoses, a notamment inspiré les écrivains et les artistes.

Littérature

- Extrait du Confessio Amantis, de John Gower, XIVe siècle.

- Le Statuaire et la Statue de Jupiter, fable de Jean de La Fontaine, 1678.

- Pigmalion, ou la Statue Animée, roman philosophique d'André-François Boureau-Deslandes, 1741. L’écrivain reprend le mythe dans une visée matérialiste et épicurienne.

- Pygmalion, scène de Jean-Jacques Rousseau, 1770.

- La Vénus d'Ille, nouvelle fantastique de Prosper Mérimée, 1837.

- Le Chef-d'œuvre inconnu, Sarrasine, nouvelles d'Honoré de Balzac, 1831.

- Les Fleurs du mal, la beauté, Charles Baudelaire, 1857.

- Pinocchio, de Carlo Collodi, 1883.

- L'Œuvre, d'Émile Zola, 1886.

- Charles Cros, « Pygmalion et Galatée », poème dans Le collier de griffes, 1908.

- Pygmalion, pièce de l'irlandais George Bernard Shaw, 1914.

- El Señor de Pigmalión, pièce de l'espagnol Jacinto Grau (es), 1921.

- La Mare aux filles, récit en vers de Georges Montagnier, 1941.

- Le Deuxième Sexe par Simone de Beauvoir traite l'histoire de Pygmalion dans son analyse des mythes et archétypes, 1949.

- Galatée, de James M. Cain, Presses de la Cité, 1954.

- La Cité de l'indicible peur, de Jean Ray, 1965. Évocation de Galatée lorsqu'un personnage est tué par une statue qui aurait pris vie.

- L'Homme bicentenaire, nouvelle d'Isaac Asimov, 1976.

- La passion de Galatée, Éditions du Seuil, Suzanne Jacob, 1987.

- L'effet Pygmalion, roman de Christophe Lambert, 2018.

- Galatea, nouvelle de Madeline Miller, 2021.

Peinture

- Pygmalion voyant sa statue animée, tableau de François Lemoyne, 1729, musée des Beaux-Arts de Tours.

- Pygmalion et Galatée, tableau de Louis Jean François Lagrenée, 1781, Detroit Institute of Arts ;

- Pygmalion et l'image, 1870, tableau d'Edward Burne-Jones, Birmingham Museum & Art Gallery.

- Pygmalion amoureux de sa statue, dit aussi Pygmalion et Galatée, tableau d'Anne-Louis Girodet, 1819, Paris, musée du Louvre.

- Pygmalion et Galatée, tableau de Jean-Léon Gérôme, 1890, New York, Metropolitan Museum of Art.

- Pygmalion (1939), tableau de Paul Delvaux, Bruxelles, Musées royaux des beaux-arts de Belgique.

Sculpture

- Galatée, de Robert Le Lorrain, 1701, Washington, National Gallery of Art, inv. 1952.5.105).

- Pygmalion au pied de sa statue qui s'anime, d'Étienne Maurice Falconet, 1761, Paris, Musée du Louvre ;

- Pygmalion et Galathée, d'Étienne Maurice Falconet, 1762-1763, Paris, Musée du Louvre ;

- Pygmalion et Galatée, d'Étienne Maurice Falconet, 1763, Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage.

- La Poupée, de Hans Bellmer, 1933-1936, Paris, Centre Pompidou.

Musique

- 1748 : Pygmalion, acte de ballet de Jean-Philippe Rameau.

- 1779 : Pygmalion, mélodrame de Jiří Antonín Benda.

- 1852 : Galathée, opéra-comique en deux actes de Victor Massé.

- 1865 : Die schöne Galathée, opérette de Franz von Suppé.

- 1883 : Pygmalion, ou La Statue de Chypre, ballet de Nikita Troubetskoï sur une chorégraphie de Marius Petipa.

- 1995 : Pygmalion, album du groupe post-rock shoegaze Slowdive.

- 2009 : Pygmalion, chanson japonaise de U-taP avec les chanteurs virtuels Kagamine Len et Megurine Luka.

- 2014 : Bic Médium, musique du groupe Feu! Chatterton, où Pygmalion est évoqué.

- 2014 : Tourner dans le vide, chanson d'Indila et Skalpovich.

- 2015 : The Girl, musique de Hellberg[Qui ?] où le sculpteur et sa statue sont évoqués.

- 2016 : Galatée, chanson de Nekfeu dans l'album Cyborg.

- 2024 : Pygmalion, album de Vacra.

Théâtre

- 1610 ou 1611 : Le Conte d'hiver, pièce de théâtre de William Shakespeare.

- 1914 : pièce de théâtre de George Bernard Shaw.

- 1956 : My Fair Lady, comédie musicale d'Alan Jay Lerner d'après George Bernard Shaw.

Cinéma

- 1923 : Monsieur de Pygmalion, adaptation de la pièce de Jacinto Grau (es) par Antonin Artaud.

- 1938 : Pygmalion, film d'Anthony Asquith et Leslie Oward d'après la pièce de George Bernard Shaw sur un scénario de ce dernier.

- 1964 : My Fair Lady, film musical de George Cukor, scénario de Alan Jay Lerner, d'après sa comédie musicale.

- 1987 : Mannequin, comédie romantique de Michael Gottlieb.

- 1995 : Maudite Aphrodite, comédie de Woody Allen.

- 2012 : F5, court métrage russe de Timofeï Jalnine.

- 2012 : Elle s'appelle Ruby, film de Jonathan Dayton et Valerie Faris.

- 2017 : Phantom Thread, film de Paul Thomas Anderson.

Télévision

- 1989 : La petite Olympe et les dieux, épisode 8 : La belle amie de Pygmalion.

- 2011 : Esprit criminel, saison 7 épisode 9, titre en français : L'effet Pygmalion.

- 2017 : Le Professeur Pyg, personnage de la série Gotham, porte ce nom dans les saisons 1 et 4.

Bande dessinée

- 1990 : Pygmalio, manga de Shinji Wada.

- 2015 : Pygmalion, manga de Watanabe Chihiro.

- 2022 : Pygmalion et la Vierge d'ivoire, scénario Serge Le Tendre, dessin et couleurs Frédéric Peynet, Éditions Dargaud.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

- Le pygmalionisme ou agalmatophilie, l'attirance pour les statues.

- L'effet Pygmalion concerne la pédagogie.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- British Museum

- Sandrart.net

- Ressource relative à la bande dessinée :

- Comic Vine

- Portail de Chypre

- Portail de la mythologie grecque

- Portail de la sculpture

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Pygmalion et Galatée by Wikipedia (Historical)

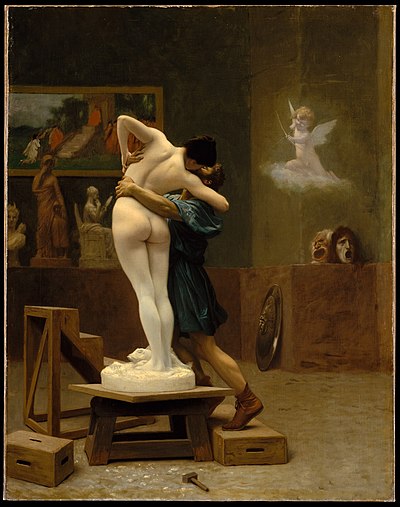

Pygmalion et Galatée (Gérôme)

Pygmalion et Galatée est un tableau du peintre français Jean-Léon Gérôme réalisé en 1890. Représentant Pygmalion et Galatée échangeant un baiser, il est conservé au Metropolitan Museum of Art de New York.

Description

Ce tableau dépeint un passage des métamorphoses d'Ovide. Lorsque la statue de Galatée se métamorphose en femme en exécution du souhait de Pygmalion d'avoir une femme aussi belle que la sculpture qu'il a créée et Cupidon est prêt à lancer sa flèche sur les deux jeunes amants.

Gérôme montre une progression de la couleur sur sa sculpture en effet les pieds sont blancs alors que le haut du corps se colore : cheveux bruns et teint du visage.

Galerie

Notes et références

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- bpk-Bildagentur

- Google Arts & Culture

- Metropolitan Museum of Art

- Utpictura18

- Portail de la peinture

- Portail des années 1890

- Portail de la France au XIXe siècle

- Portail de la mythologie grecque

- Portail de la sculpture

- Portail du Metropolitan Museum of Art

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Pygmalion et Galatée (Gérôme) by Wikipedia (Historical)

Pygmalion amoureux de sa statue

Pygmalion amoureux de sa statue, dit aussi Pygmalion et Galatée, est un tableau d'Anne-Louis Girodet, reprenant le mythe de Pygmalion et Galatée décrit par Ovide dans ses Métamorphoses.

Historique

Commandité par le mécène italien Giovanni Battista Sommariva, qui voulait une œuvre rendant hommage à l’artiste et sculpteur italien Antonio Canova (1757-1822), le tableau de Girodet a été réalisé entre 1813 et 1819 et exposé pour la première fois au Salon de 1819. C’est la dernière œuvre de Girodet.

Par son sujet mythologique, l’œuvre appartient au genre noble tout en s’inscrivant dans le courant artistique du néoclassicisme, avec la recherche de la beauté idéale, le culte à l’antiquité et le travail de la courbe. Le rendu de l’exaltation des sentiments avec le personnage de Pygmalion la classe également comme précurseur du mouvement romantique.

Description et traitement du mythe

Pygmalion

L’expression du visage du sculpteur est marquante, où l’adoration se mêle à la surprise (avec une bouche légèrement ouverte, comme si le sculpteur retenait une exclamation), et à la fascination. Dans sa posture, on ressent ses doutes, son expectation : de sa main gauche il n’ose toucher Galatée, n’ose croire au miracle, même si son visage, illuminé par la grâce de la statue, montre déjà tout son amour et sa dévotion.

Son regard dévisage non seulement Galatée, mais montre aussi d’une certaine façon sa piété pour les dieux, puisqu’il est porté vers le haut, vers la provenance de la lumière. Cela permet également à Girodet de rappeler l’épisode chez Ovide où Pygmalion prie la déesse.

Sa main droite, repliée contre lui, pourrait exprimer à la fois un geste de protection devant l’impossibilité du miracle divin, mais également l’interrogation ou l’affirmation déjà que cette femme est sienne (il pointe le doigt vers lui). Il se penche en avant, un pied sur le piédestal, pour s’approcher de Galatée, mais n’ose se redresser, comme si un mouvement brusque pouvait briser ce moment. Le tableau donne la sensation d’un mouvement ininterrompu et d’un moment figé dans le temps. Ce mouvement légèrement incliné pourrait également être interprété comme un signe de prosternation devant le divin, rappelant une nouvelle fois la piété de Pygmalion.

Son vêtement, un drapé antique rouge brodé d’or permet de rappeler son ascendance royale (roi de Chypre), et d’attirer le regard de par la couleur vive. Le rouge est également symbolique de l’amour.

Il est intéressant de noter que le bas du corps de Pygmalion est fondu dans les ombres, alors que le haut de son corps est baigné de la lumière qui émane de la statue, permettant de focaliser le regard sur son visage et sur celui de Galatée.

« Une couronne d’églantine, retenue par un ruban blanc » est posée dans ses cheveux, dont les boucles brunes tombant sur ses épaules font écho aux boucles blondes de Galatée remontées en chignon.

Galatée

La statue devenue femme est littéralement nimbée de lumière. Elle a les yeux fermés, dans une expression de grâce contenue, avec un léger sourire, comme si elle prenait conscience de la vie qui lui a été donnée.

Sa nudité permet de retranscrire sa beauté tout en s’inscrivant dans les nus des statues de l’antiquité. Sa peau claire semble se fondre dans le fond du tableau, rappelant la pureté du marbre, et la carnation de Galatée est parfaite.

D’après Girodet, la difficulté principale a été de parvenir à se faire se détacher la clarté de la carnation de Galatée dans un fond encore plus clair :

« Pour vous donner l’idée de la difficulté principale que je me suis imposée, figurez-vous une femme très-blonde, toute dans le clair et se détachant décidément en demi-teinte sur un fond plus clair et avec l’effet de la dégradation et du passage, le plus doux qu’il m’ait été possible de le faire, de la partie animée avec celle qui est encore de marbre ».

On constate en effet que ses jambes sont encore de la même teinte que le piédestal, et que dans un dégradé de couleur subtil, la teinte s’éclaircit pour adopter celle de la chair de Galatée, une chair que les joues au rose léger permettent de différencier du marbre. On peut ainsi situer le moment du tableau comme étant celui de la transformation de la statue en femme. Le piédestal de Galatée fait écho à celui sur lequel est perchée la statue de la déesse Vénus. Le drapé et le vase permettent de consolider la statue et Galatée semble s’appuyer légèrement dessus, ou s’en relever pour s’en détacher. On remarque également qu’au lieu d’être allongée, comme le voudrait le récit d’Ovide (« Enfin, il fait reposer sa tête sur un oreiller moelleux »), Galatée, chez Girodet, prend vie debout sur son piédestal, une dérogation au mythe qui l’empêché, à son réveil de littéralement voir « à la fois le ciel et son amant ».

Cupidon ou l'amour

Entre Pygmalion et Galatée, on retrouve la figure allégorique de l’Amour représentée par un cupidon ailé.

Tout comme Galatée, il est nu, renforçant l’impression d’origine divine de Galatée, voir son statut d’allégorie de la Beauté, au même titre que Cupidon est une allégorie de l’Amour.

Ses cheveux roux flamboient et se fondent dans la lumière, comme si l’angelot était lui-même issu de cette lumière divine. Son expression pourrait être qualifiée d’espiègle : il semble être le seul dans la scène à savoir exactement de quoi il retourne. Son regard est d’ailleurs dirigé vers la statue de Vénus, comme un clin d’œil à l’intervention divine

Sa présence permet de combler une partie de l’espace entre Pygmalion et Galatée, et de créer un lien entre les deux personnages. Ses jambes sont croisées, peut-être un moyen de faire allusion à la future union de Pygmalion et Galatée.

Ses mains vont saisir celles des deux amoureux, même si on remarque qu’il ne touche pas celle de Pygmalion (mais comme ce dernier pour Galatée, en esquisse le geste) et effleure à peine celle de Galatée, comme si le lien n’était pas encore fait. Cela renforce à la fois l’hésitation mais aussi la douceur du moment.

Éléments de décor

- Situation de la scène

Selon Girodet, la scène se trouve dans l’atelier du sculpteur : « Le lieu de la scène est dans l’endroit le plus retiré de la maison du sculpteur ; il y a fait transporter la statue dont il est épris non loin de celle de Vénus ». La statue de Vénus, en arrière-plan ainsi que l’encens pourrait suggérer qu’il s’agit d’un temple, mais le temple lui-même est présent en haut à gauche du tableau, lequel rappelle le mythe d’Ovide et la prière de Pygmalion que lui soit accordé une femme semblable à sa statue.

- Bouquet

Le bouquet de roses joue ici plusieurs rôles. La rose est, dans l’antiquité, associée à Vénus, laquelle joue un rôle fondamental dans le mythe. Les fleurs, ici, au nombre de deux, sont blanches avec un cœur légèrement rose. La couleur blanche reprend la pureté du marbre de la statue, et la couleur rouge fait écho à l’habit de Pygmalion et donc à son sang royal. On remarque également que les teintes du bouquet, ainsi que le ruban qui maintient les fleurs est un écho de la couronne de fleurs tressées qui orne les cheveux de Pygmalion, laquelle est fermée par un ruban blanc en tout point semblable à celui au sol.

- Lyre

La lyre, que l’on aperçoit juste derrière Pygmalion est sans doute un rappel aux muses, à l’inspiration artistique et à l’art lui-même. Elle peut aussi faire référence au chant d’Orphée, qui, dans les Métamorphoses d’Ovide, chante le mythe de Pygmalion accompagné d’une lyre.

- Amphore

L’amphore était dans l’antiquité le symbole de la femme, de la fertilité et de la fécondité, un idéal que représente Galatée, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi Girodet a tenu à faire figurer la jarre dans son tableau. Cette amphore permet également une référence directe de la part du peintre à ses sources d’inspiration artistiques pour la réalisation du personnage de Galatée, des sources que nous détaillerons ultérieurement.

- Piédestaux

Sur le piédestal de Galatée, l’on peut voir en relief deux cupidons chevauchant des dauphins, l’un avec à la bouche un aulos, instrument de musique à vent populaire dans la période antique (notamment utilisé lors des cérémonies religieuses ou les noces, faisant ainsi non seulement référence à l’art, par la présence de la musique, mais aussi à l’union de Pygmalion et Galatée et à l’intervention divine), l’autre avec un flambeau, symbolisant probablement la flamme de l’amour. Sur un autre côté, apparaissent des jambes de femme, laquelle est allongée sur l’eau. On peut supposer qu’il s’agit de Vénus, rappelant l’intervention de la déesse de la transformation de la statue.

Sur le piédestal de Vénus, on peut voir deux personnages ailés qui s’embrassent, évoquant le statut de déesse de l’amour de Vénus, voire l’union future de Pygmalion et Galatée.

- Statue de Vénus

Vénus elle-même est représentée dans le tableau par une state à son effigie dans l’ombre de la partie gauche du tableau. À moitié nue et à moitié drapée d’une toge (reprenant ainsi l’habillement ou non habillement de chacun des deux personnages), elle tient une colombe dans sa main gauche. Dans l’antiquité, cet oiseau, un des attributs de la déesse, lui était offert en sacrifice, ce qui renvoie à la prière de Pygmalion.

- La fumée des parfums

« La fumée des parfums », derrière le piédestal de Galatée, contribue à donner une atmosphère éthérée au tableau, les volutes de fumée se mêlant aux nuages du fond du tableau. L’encens, dans l’antiquité, était également associé à la notion d’offrande afin de s’assurer les bonnes faveurs des dieux, ce qui est une façon pour le peintre de faire une nouvelle fois référence à l’offrande que fait Pygmalion à Vénus pour que sa prière soit entendue. Cette offrande aurait donc pu être l’encens, tout comme cela aurait pu être la colombe, le récit d’Ovide ne le précisant pas.

Lignes

Les courbes du tableau sont harmonieusement réparties. Ainsi la courbe que forme le corps de Pygmalion est reflétée par celle que forme le corps de Galatée. Le cupidon épouse lui aussi la courbe du corps de Pygmalion.

Rôle de la lumière

Girodet, en décrivant son tableau, évoque la lumière en ces termes : « Au moment du prodige, une auréole brillante paraît sur la tête de la déesse, et une lumière surnaturelle se répand dans tout le sanctuaire, et forme, avec la fumée des parfums, le fond du tableau, sur lequel se détache, avec une magie surprenante, la figure de Galatée ».

Ainsi, la lumière permet de mettre en valeur la figure de Galatée, dont la carnation claire et sans ombres, contraste avec celle plus sombre, plus humaine et moins divine de Pygmalion. De par ce jeu de lumière, la beauté de Galatée en est ainsi éblouissante. En l’associant à un jeu d’ombres, la figure de Galatée semble véritablement auréolée de lumière.

Cependant, l’orientation de la lumière, provenant du haut du tableau (source hors cadre), révèle également l’intervention divine de Vénus.

Sources et méthodes de travail

Originellement, le tableau devant rendre hommage à Canova, il avait été décidé que Galatée serait inspirée d’abord par la Vénus Italica de Canova, puis par la Terpischore du même sculpteur. Or Girodet souhaitait faire un nu, « plus proche des Vénus antiques que de la Vénus Italica canovienne. » ou de la Terpsichore (même si on retrouve la présence de la lyre sur cette statue), les deux statues de Canova étant vêtues. Pour sa statue à lui, Girodet ne s’est donc pas inspirée de Canova, mais bien de deux œuvres antiques.

La Vénus Capitoline

La Vénus Capitoline, du sculpteur grec Praxitèle (IVe siècle av. J.-C.). La position de Vénus présente de nombreuses similitudes avec celle de Galatée, notamment la position repliée de la main et celle des jambes légèrement fléchies, même si l’image a sans doute été inversée « afin de suggérer l’emprunt sans l’imposer ».

On retrouve, consolidant cette sculpture, la draperie et le vase qui figurent dans le tableau de Girodet.

La Vénus de Médicis

La Vénus de Médicis (actuellement à la galerie des Offices à Florence), dont le sculpteur aurait reproduit, au Ier siècle av. J.-C., une œuvre faite par un élève de Praxitèle. Ici également, l’image a été renversée, mais on peut voir la position de la main et la légère flexion des jambes qui sont à nouveau semblables à la posture de Galatée, ainsi que la coiffure relevée de la Vénus de Médicis qui a sans doute servie de source d’inspiration au peintre, tout comme ce serait le cas du tableau de La Vierge au long cou de Parmigianino (1503-1540).

Au pied de la Vénus de Médicis, deux cupidons chevauchant un dauphin rappellent ceux ornant le socle de la statue de Pygmalion.

Le cupidon, lui, serait à rapprocher d’un autre tableau de Girodet, Le Sommeil d'Endymion (1791), dans lequel on retrouve ce personnage avec les boucles rousses et le regard espiègle.

Sens de mythe dans l'œuvre

Dans cette œuvre, le mythe soulève différents thèmes, pour la plupart relatifs à l’artiste et à sa création

Le mythe de la création

Dans la Grèce antique, la sculpture est l’art qui s’approche le plus de la réalité, puisqu’en trois dimensions. Dans le mythe, en sculptant la statue, Pygmalion devient créateur, et la statue est d’une certaine façon déjà vivante avant même l’intervention de Vénus, son réalisme faisant douter son créateur quant à son côté inanimé.

Le tableau reprend ce thème de l’artiste qui crée et qui en créant, se pose à l’égal des dieux, puisque donnant la vie à une création, souvent indépendamment de la volonté du créateur, ainsi que le montre l’étonnement de Pygmalion dans l’œuvre de Girodet.

Le tableau avait certes été commandité afin de rendre hommage au sculpteur Canova, mais dans le rendu des personnages, c’est Girodet lui-même qui pourrait prendre la place de Pygmalion en tant que créateur, démiurge même, Galatée devenant l’allégorie de la création parfaite, un idéal que cherchait à atteindre Girodet, puisqu’il lui a fallu quand même six ans, et plusieurs essais avant de se décider à compléter le tableau, sans pour autant s’en déclarer totalement satisfait : « Je suis fort occupé encore d’un tableau qui me tient depuis longtemps et que j’ai recommencé plusieurs fois sans succès, ne sachant même pas si je serais plus heureux cette dernière ».

La subjectivité de l'art

Cela rejoint un autre thème évoqué par le tableau dans cette interprétation du mythe : celui de la subjectivité de l’art. Pygmalion insuffle sa vision de la femme idéale dans sa statue, tout comme Girodet tente de le faire dans son tableau. L’art étant avant tout une vision de l’artiste et cette vision s’inscrivant dans une époque donnée, il n’est donc pas étonnant que Girodet se soit inspiré de statues antiques pour peindre Galatée, plutôt que de statues contemporaines à sa propre époque, cherchant ainsi à parfaitement rendre cet idéal de femme antique.

De plus, de par la présence du cupidon, Girodet pose la question du lien du créateur à sa création. L’artiste est-il toujours lié à son œuvre ? L’œuvre appartient-elle à l’artiste ? Peut-elle prendre vie indépendamment de son créateur ? Cette dernière question est à relier à celle de l’inspiration divine, évoquée par la présence de la lyre. L’interrogation de la source d’inspiration de l’artiste est très présente à l’époque de Girodet, et sa provenance divine expliquerait un développement du tableau parfois indépendant de la volonté de l’artiste. Girodet a également très bien retranscrit, dans les traits de Pygmalion, la fascination de l’artiste pour sa création, qu’Ovide transforme en amour.

Références au Christianisme

La religion chrétienne pourrait également trouver sa place dans cette interprétation du mythe : Galatée illuminée représenterait alors la Vierge Marie dans la tradition chrétienne, et l’expression d’adoration de Pygmalion, la piété religieuse du croyant, et la transformation, le miracle divin. Pygmalion, ici, pourrait s’apparenter également à Saint Thomas, qui doute de la résurrection du Christ et a besoin de voir et toucher ses marques de crucifixion pour croire au miracle.

Notes et références

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Musée du Louvre (collections)

- Salons 1673-1914

- Portail de la peinture

- Portail des années 1810

- Portail de la France au XIXe siècle

- Portail de la mythologie grecque

- Portail de la sculpture

- Portail du musée du Louvre

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Pygmalion amoureux de sa statue by Wikipedia (Historical)

Propétides

Dans la mythologie grecque, les Propétides sont des femmes vivant sur l'île de Chypre, présentées comme des prostituées ou des sorcières, voire les deux, qui se livrent à des sacrifices humains en dévorant leurs hôtes (notion sacrée à l'époque). La déesse Aphrodite décide de les punir car elles refusent de célébrer son culte et les métamorphose en statues de pierre. Ce mythe, relié à celui de Pygmalion et Galatée, condamne en fait l'indépendance de mœurs des femmes, déjà à l'époque associée à la prostitution ou à la sorcellerie.

Notes et références

- Portail de la mythologie grecque

- Portail de Chypre

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Propétides by Wikipedia (Historical)

Pygmalion et Galathée

Pygmalion et Galathée est un film français de Georges Méliès sorti en 1896 au début du cinéma muet. Il s'agit de la première adaptation connue au cinéma du mythe grec Pygmalion et Galatée.

Synopsis

Fiche technique

Voir aussi

Articles connexes

- Filmographie de Georges Méliès

- Pygmalion et Galatée

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- IMDb

- The Movie Database

- Portail du cinéma français

- Portail des années 1890

- Portail de la fantasy et du fantastique

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Pygmalion et Galathée by Wikipedia (Historical)

Série Pygmalion et l'image

Pygmalion et l'image est la seconde série de peintures à l'huile de la série Pygmalion et Galatée de l'artiste Pre-Raphaelite Edward Burne-Jones qui l'a réalisé entre 1875 et 1878, D'après le mythe de Pygmalion, qui, ayant réalisé une sculpture si belle qu'il en était tombé amoureux, pria Vénus de lui donner vie, ce qu'elle fit.

Galerie

Pygmalion (première série)

Pygmalion et l'image (seconde série)

Notes et références

Bibliographie

- Essaka, J., Pygmalion and Galatea: The History of a Narrative in English Literature, Ashgate (2001).

- Gross, K., The Dream of the Moving Statue, Cornell University Press. (A wide-ranging survey of 'living statues' in literature and the arts) (1992).

- MacCarthy, F., The Last Pre-Raphaelite: Edward Burne-Jones and the Victorian Imagination, Faber and Faber (2011).

- Parry, Linda (ed.), William Morris, Abrams (1996).

- Wildman, S., Edward Burne-Jones: Victorian Artist-Dreamer (Metropolitan Museum of Art), Yale University Press (1998).

- Wood, C., Burne-Jones, Phoenix Illustrated (1997).

Liens externes

- The Pygmalion Series at BM&AG

- Photogravure of Pygmalion and the Image – The Godhead Fires, BM&AG

- BM&AG website

- Pre-Raphaelite Online Resource Over 2,000 Pre-Raphaelite images

- BM&AG collection online

- Portail de la peinture

- Portail des années 1870

- Portail de la mythologie grecque

- Portail de Birmingham

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Série Pygmalion et l'image by Wikipedia (Historical)

Pygmalion

Mythologie

- Pygmalion, sculpteur de Chypre associé à sa création Galatée ;

- Pygmalion, roi de Tyr et frère de Didon.

Arts

Pygmalion est un titre d'œuvre d'art cinématographique, littéraire et musicale notamment porté par :

Littérature

- Pygmalion, ballade de Johann Wolfgang von Goethe (1767) ;

- Pygmalion, pièce de théâtre de Jean-Jacques Rousseau (1771) ;

- Pygmalion, pièce de théâtre de George Bernard Shaw (1914) ;

Musique

- Pygmalion, acte de ballet de Jean-Philippe Rameau (1748) ;

- Il Pigmalione, opéra de Gaetano Donizetti (1816) ;

- Pygmalion, troisième album du groupe anglais Slowdive (1995) ;

- Ensemble Pygmalion, ensemble vocal et instrumental français fondé en 2006 ;

Cinéma

- Pygmalion, film anglais d'Anthony Asquith et Leslie Howard (1938) ;

Divers

- Effet Pygmalion, concept en psychologie, inspiré de la pièce de George Bernard Shaw ;

- Pygmalion, maison d'édition française fondée en 1975 ;

- (96189) Pygmalion, astéroïde qui frôle Mars ;

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Pygmalion by Wikipedia (Historical)

Pygmalion (Rousseau)

Pygmalion est une pièce en un acte de l'écrivain et philosophe Jean-Jacques Rousseau écrite vraisemblablement en 1762 lors de son exil dans la Principauté de Neuchâtel. Il s'agit d'une scène lyrique comportant donc des commentaires musicaux.

Elle est constituée d'un long monologue confié au sculpteur Pygmalion entrecoupé de pantomimes et interrompu seulement à la fin par Galatée lorsque celle-ci s'éveille à la vie. La partie musicale a été composée par Horace Coignet, musicien lyonnais. La création a eu lieu à Lyon en 1770 lors du passage de Rousseau dans cette ville.

Bibliographie

- (en) James H. Rubin, « 'Pygmalion and Galatea': Girodet and Rousseau », The Burlington Magazine, vol. 127, no 989, , p. 517-520 (lire en ligne).

- Jacqueline Waeber, « Pygmalion et J.-J. Rousseau. Un grand poète, qui serait en même temps un peu musicien », Fontes artis musicae, , p. 32-41 (lire en ligne).

- (en) Frank Ankersmit, « Pygmalion: Rousseau and Diderot on the theatre and on representation », Rethinking History, vol. 7, no 3, , p. 315-339.

Liens externes

- Portail de la littérature française

- Portail du théâtre

- Portail de la musique classique

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Pygmalion (Rousseau) by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou